Di Chiara Cavalieri* e Giuseppe Gagliano**

IL CAIRO (nostro servizio particolare). In meno di 24 ore, il Presidente egiziano Abdel Fattah El-Sisi ha preso due decisioni che hanno suscitato ampio dibattito: il rinvio del progetto di riforma della procedura penale e la grazia presidenziale concessa all’attivista Alaa Abdel Fattah insieme ad altri sei detenuti.

Due mosse che sono state salutate con favore da una parte della società civile, ma che hanno riacceso le critiche di chi ricorda i precedenti dell’attivista, accusato in passato di incitamento alla violenza contro giornalisti, ufficiali e magistrati.

Il progetto di legge sulla procedura penale, approvato dal Parlamento il 26 agosto scorso, è stato rinviato alla Camera dei Rappresentanti.

La decisione di El-Sisi è arrivata dopo le obiezioni sollevate da giuristi e associazioni civili, che hanno sottolineato i rischi legati alla tutela della sacralità del domicilio, alla necessità di rafforzare le garanzie per gli imputati, alla riduzione della custodia cautelare e all’eliminazione di ambiguità interpretative.

Il Presidente ha anche ritenuto necessario concedere più tempo ai Ministeri competenti per l’applicazione dei nuovi meccanismi.

L’obiettivo dichiarato è quello di rendere il sistema più chiaro e veloce, rafforzando la certezza del diritto e garantendo una giustizia percepita come più equa.

Poche ore dopo è arrivata la seconda decisione, con la firma della grazia presidenziale per un gruppo di detenuti, tra i quali spiccava il nome di

.

Figura centrale delle proteste del 2011, Abdel Fattah era stato condannato in vari procedimenti, tra cui i casi 1228/2021 e 1986/2020, con l’accusa di diffusione di notizie false e incitamento contro lo Stato.

Il suo rilascio ha suscitato clamore, con la diffusione immediata della prima foto dell’attivista insieme alla sorella Sanaa Seif.

Accanto a lui, hanno beneficiato della grazia anche Saeed Majli Al-Daw Aliwa, Karam Abdel-Samee Ismail Al-Saadani, Walaa Gamal Saad Mohammed, Mohammed Abdel-Khaleq Abdel-Aziz Abdel-Latif e Mansour Abdel-Gaber Ali Abdel-Razzaq.

Le reazioni sono state immediate. Negad El-Borai, membro del Dialogo Nazionale, ha definito la grazia una vittoria della società civile.

Khaled El-Balshy, presidente del Sindacato dei giornalisti, ha parlato di passi positivi, chiedendo però il rilascio di altri colleghi detenuti, come Mohamed Oxygen.

L’avvocato Tarek El-Awady, membro del Comitato per la grazia presidenziale, ha interpretato il gesto come un messaggio di riconciliazione sociale e di tolleranza, auspicando che non si tratti di un punto d’arrivo ma dell’inizio di ulteriori aperture.

Ma le critiche non sono mancate.

Per una parte dell’opinione pubblica, Abdel Fattah non rappresenta un simbolo dei diritti umani, bensì un criminale recidivo.

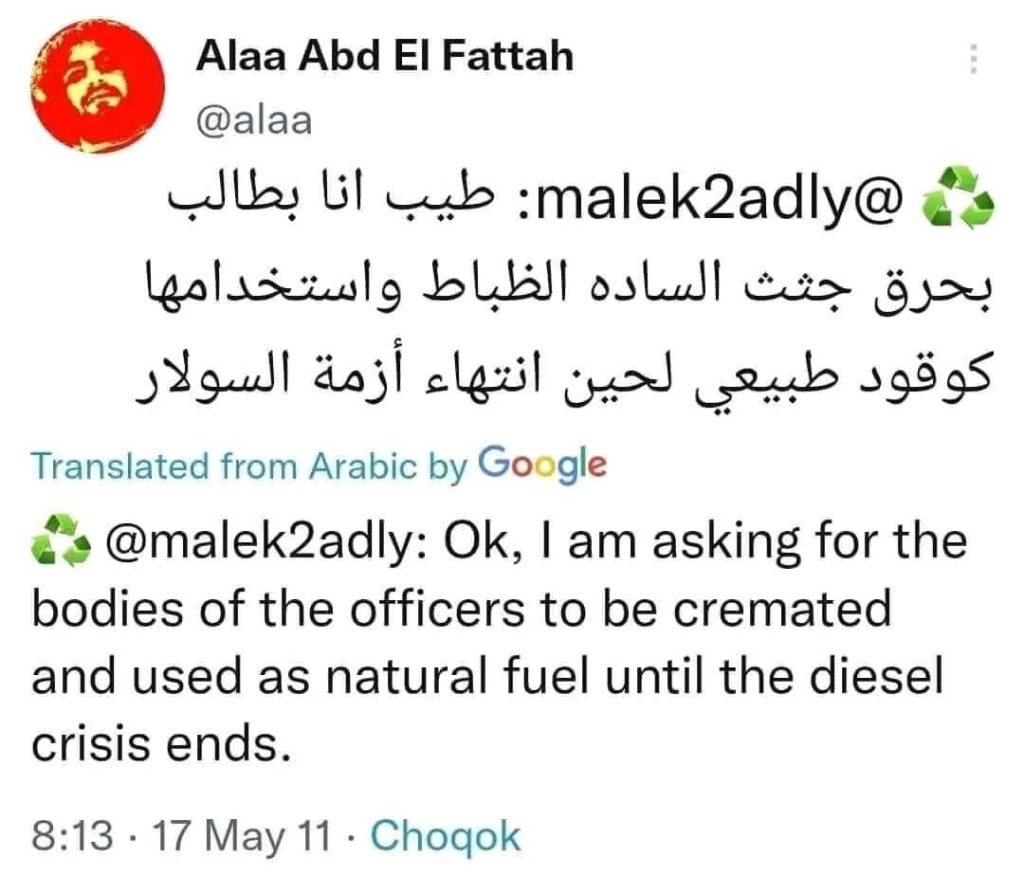

Gli archivi e i media hanno rilanciato i suoi vecchi scritti, pubblicati sui social prima e dopo il 25 gennaio, che lo vedono direttamente responsabile di incitamenti espliciti alla violenza.

In uno di questi messaggi Abdel Fattah scriveva: “È possibile che qualcuno assassini Diaa Rashwan? Oppure, se deve essere pacifico, pacifico, dovremmo tagliargli la gola. L’importante è che smetta di parlare. Non è possibile. Questa è la cappa dell’esercito e la richiesta di legge marziale.”

Diaa Rashwan, bersaglio di queste minacce, è una figura di primo piano in Egitto: presidente del Sindacato dei Giornalisti egiziani, presidente del Centro egiziano per il Pensiero e gli Studi Strategici e attuale capo del Servizio Informazioni dello Stato (SIS), organo centrale della comunicazione governativa.

Un personaggio di grande rilievo istituzionale, dunque, e simbolo dell’informazione nazionale.

In altri testi, Abdel Fattah chiedeva apertamente l’eliminazione di ufficiali e magistrati: “Finché non possiamo risparmiare gli ufficiali, non vedremo una cellula terroristica uccidere i propri figli e torturare le proprie madri.” Oppure: “Nessuno formerebbe un’organizzazione armata per assassinare a caso gli ufficiali del Ministero dell’Interno e sbarazzarsi di noi? Non sappiamo tutti che non ce n’è uno che non sia un criminale!”

Queste frasi, che circolano ancora online, sono la prova – per molti egiziani – che Abdel Fattah non è un prigioniero di coscienza, bensì un soggetto che ha incitato all’odio e all’eliminazione fisica di figure istituzionali.

Il caso Abdel Fattah è stato alimentato anche a livello internazionale.

La sorella Sanaa Seif ha organizzato conferenze stampa a margine di eventi globali, come il vertice sul clima, denunciando le autorità egiziane.

I media locali hanno sottolineato come queste campagne abbiano avuto il sostegno di ONG e giornalisti occidentali, ma abbiano rifiutato il contraddittorio interno, come nel caso del parlamentare Amr Darwish, cui non fu consentito di esporre la propria posizione.

Gli esperti egiziani hanno commentato le mosse del Presidente egiziano.

Mohamed Makhlouf, giornalista ed esperto di sicurezza nazionale, ha spiegato che la grazia è stata concessa su raccomandazione del Consiglio Nazionale per i Diritti Umani e non in risposta a pressioni straniere, definendola un atto di sovranità.

Adel Azab, ex direttore dell’antiterrorismo presso il settore della Sicurezza nazionale, ha definito offensivo paragonare Abdel Fattah a figure storiche come Saad Zaghloul, sottolineando che la celebrazione per la sua liberazione è arrivata dall’estero e non dalle strade d’Egitto.

Queste decisioni del capo dello Stato egiziano non sono un caso isolato.

Dal 2014 El-Sisi ha fatto ricorso più volte a condoni e rinvii legislativi.

Nel 2016 furono liberati centinaia di detenuti in occasione della Festa del Sinai.

Nel 2018 furono scarcerati 560 prigionieri, molti dei quali giovani arrestati durante manifestazioni.

Nel 2022 arrivarono grazie legate al Dialogo Nazionale, mentre tra il 2023 e il 2024 si sono registrati rilasci mirati, sempre accompagnati dal rifiuto di cedere a pressioni esterne.

Lo schema appare chiaro: aperture selettive calibrate su contesti politici e sociali, con l’obiettivo di mantenere stabilità interna, mostrare disponibilità al dialogo e riaffermare che le decisioni arrivano dall’interno e non per imposizioni straniere.

*Presidente dell’Associazione italo-egiziana Eridanus e vicepresidente del Centro Studi UCOI-UCOIM

** Presidente del Centro Studi Cestudec

©RIPRODUZIONE RISERVATA