Di Giuseppe Gagliano

PARIGI. La strategia sottomarina francese contribuisce significativamente alla postura NATO sul fianco marittimo (.https://www.defense.gouv.fr/marine/marins).

Le forze francesi forniscono capacità di intelligence e guerra antisommergibile (ASW) preziose per l’Alleanza.

Ad esempio, unità navali francesi sono state definite un “tremendo asset” per la raccolta informativa e la lotta ai sottomarini all’interno di un gruppo NATO .

Ciò rafforza la difesa collettiva in ambito subacqueo, migliorando la sorveglianza degli approcci marittimi e la protezione dei convogli alleati.

L’attenzione francese ai fondali marini ha spinto l’Alleanza Atlantica a considerare più seriamente le minacce ibride sottomarine.

Parigi ha recentemente annunciato una strategia per la guerra dei fondali e investimenti dedicati alla difesa degli oceani profondi .

Questo si allinea con l’impegno dell’Alleanza a tutelare infrastrutture critiche sottomarine dopo episodi come il sabotaggio dei gasdotti Nord Stream.

La cooperazione tra Francia e altri membri NATO è dunque cresciuta nel monitoraggio di cavi e condotte sottomarine, nonché nell’addestramento congiunto (come ad esempio le esercitazioni NATO ASW come Dynamic Manta in Mediterraneo).

In ambito politico, la NATO ha chiarito che attacchi ibridi contro infrastrutture alleate (ad esempio sabotaggi subacquei) potrebbero superare la soglia dell’attacco armato e innescare la difesa collettiva dell’Art.5 . Pertanto, la preparazione francese a fronteggiare minacce sottomarine – incluse operazioni discrete o non convenzionali – contribuisce a deterrenza e resilienza complessiva dell’Alleanza.

Confronto con altre potenze (Stati Uniti, Russia, Cina)

La Francia, pur disponendo di forze sottomarine più contenute in numero, è annoverata tra le principali potenze subacquee per tecnologia e competenza.

La sua flotta include 9 sottomarini nucleari (4 lanciamissili balistici e 5 d’attacco) , tutti a propulsione nucleare – a differenza di Stati Uniti, Russia e Cina che schierano anche sottomarini convenzionali (diesel-elettrici).

I SSBN francesi costituiscono il nucleo della deterrenza strategica nazionale, mantenendo una presenza continuativa in mare, similmente a quanto fanno USA, Russia e (sempre più) Cina per garantire capacità di second strike nucleare.

Stati Uniti: Gli USA possiedono la più ampia e moderna forza sottomarina. Dispongono di decine di sottomarini d’attacco nucleari (classi Virginia, Los Angeles, Seawolf) e di 14 SSBN operativi, con proiezione globale.

Washington ha accumulato una profonda esperienza nella guerra antisommergibile e nelle operazioni nei fondali – basti citare il sistema SOSUS di sensori acustici sottomarini dispiegato già durante la Guerra Fredda, che fornì dati di qualità sul naviglio sovietico .

Gli Stati Uniti continuano a innovare in questo campo, impiegando navi specializzate(poseidografi, posacavi) dotate di droni subacquei come i ROV Hercules/Sea Horse e AUV tipo Hugin/Remus 6000capaci di operare fino a 6 mila metri di profondità.

In sintesi, la strategia USA privilegia una superiorità tecnologica e di situational awareness globale, integrando reti di sensori, satelliti e capacità di attacco di precisione dal mare profondo.

Russia: Mosca considera la dimensione subacquea un pilastro centrale della propria strategia militare.

La guerra dei fondali è parte integrante della dottrina navale russa, con enfasi sulla detezione sottomarina e l’impiego di veicoli autonomi (AUV).

La Marina russa schiera sia unità convenzionali (sottomarini diesel classe Kilo migliorati) sia nucleari d’attacco (classi Yasen, Akula) e strategici (SSBN classi Borei e Delta).

Inoltre, dispone di piattaforme specializzate: dal 1965 opera la direzione GUGI per la ricerca profonda, che riunisce mezzi in grado di scendere fino a 7.000 metri – sottomarini madre che trasportano minisommergibili, navi “oceanografiche” con droni e sommergibili tascabili.

La Russia investe nello sviluppo di AUV pesanti a lunga autonomia per nuove missioni (specie nelle acque artiche), inclusa propulsione a celle combustibili o nucleare per estendere l’endurance oltre un mese.

Un elemento distintivo della strategia russa è lo sviluppo di armamenti non convenzionali come il Poseidon, un siluro autonomo a propulsione nucleare con testata atomica: annunciato nel 2018, vanta teoricamente 10.000 km di gittata subacquea . Questa capacità unica proietta la competizione sui fondali in una nuova dimensione, ponendo Mosca all’avanguardia in armamenti strategici subacquei di nuova generazione.

In sintesi, la Russia combina modernizzazione (nuovi sottomarini a propulsione nucleare silenziosi) con soluzioni asimmetriche (mini-sottomarini per sabotaggio, Poseidon) per compensare l’inferiorità convenzionale, mantenendo una forte presenza dal Mar Baltico al Mediterraneo fino al Pacifico.

Cina: Pechino sta rapidamente colmando il divario sottomarino, espandendo flotta e infrastrutture.

La Marina dell’EPL schiera oggi numerosi battelli: sia diesel-elettrici avanzati (classi Yuan con AIP) per operazioni regionali, sia un crescente numero di sottomarini nucleari d’attacco (classe Shang) e lanciamissili balistici (classe Jin) per proiezione strategica.

La strategia cinese enfatizza il controllo delle acque circostanti e delle vie di comunicazione vitali, supportata da una rete di sorveglianza subacquea denominata “Grande Muraglia Sottomarina”, un sistema di sensori sottomarini per allerta e intelligence nelle profondità.

Parallelamente, la Cina investe massicciamente in ricerca oceanografica e robotica subacquea: entro il 2025 prevede di dotarsi di una flotta di veicoli autonomi subacquei civili per esplorazione e raccolta dati, integrando gli sforzi civili e militari.

Già nel 2019 ha presentato il suo primo AUV pesante, l’HSU-001, indicativo dei progressi nel settore.

Pur non avendo ancora l’esperienza operativa di USA o Russia lontano dalle proprie coste, la Cina sta migliorando la silenziosità e la capacità dei suoi sottomarini, mirando a negare l’accesso alle forze avversarie nelle aree di suo interesse (Mar Cinese Meridionale, Stretto di Taiwan) e ad assicurarsi una credibile forza di deterrenza nucleare marina.

Francia: La Francia, insieme al Regno Unito, rappresenta la principale potenza subacquea europea. Pur con meno unità, i sottomarini francesi sono altamente sofisticati e beneficiano di un’esperienza pluridecennale.

La Francia è stata pioniera in tecnologie come la propulsione anaerobica (AIP) per sottomarini convenzionali, sviluppata dalla Naval Group e venduta all’export anche se la Marine Nationale oggi opera solo unità nucleari.

La dottrina francese combina deterrenza strategica (con i suoi quattro SSBN sempre pronti a colpire, seppur al di fuori del comando NATO) con protezione degli interessi nazionali e alleati in mare.

In termini di similitudini, Parigi condivide con Washington, Mosca e Pechino la consapevolezza dell’importanza crescente del dominio subacqueo e sta investendo in nuove tecnologie (droni, sensori, AI) per non restare indietro.

La principale differenza risiede nelle dimensioni: la Francia impiega forze più snelle, ma flessibili globalmente.

Essa punta sulla qualità tecnologica e l’autonomia strategica, mantenendo la capacità di operare in sinergia con gli alleati NATO ma anche indipendentemente se necessario.

In prospettiva, la competizione subacquea vede comunque Francia e Regno Unito rafforzare le proprie capacità (nuovi sottomarini Barracuda, sistemi senza pilota), in risposta alla modernizzazione russa e cinese.

In definitiva, mentre Stati Uniti, Russia e Cina giocano su scala globale per la supremazia sottomarina, la Francia si ritaglia un ruolo di potenza equilibratrice: garantisce una presenza avanzata in aree d’interesse europeo e un contributo tecnologico-militare di alto livello, colmando il divario tra le superpotenze e gli altri alleati.

Impatto sulle rotte commerciali e infrastrutture critiche

La militarizzazione degli abissi ha implicazioni dirette sulla sicurezza delle rotte marittime e delle infrastrutture sottomarine da cui dipendono le economie moderne.

Oggi, circa il 97% delle comunicazioni e dei dati globali viaggia attraverso cavi sottomarini , insieme a un volume enorme di transazioni finanziarie giornaliere. Inoltre, importanti pipeline per gas e petrolio corrono sul fondo del mare collegando paesi e continenti.

Queste infrastrutture – sebbene fisicamente lontane dalla vista – sono diventate “nervi vitali” del commercio internazionale e della nostra vita digitale.

Di conseguenza, costituiscono bersagli potenziali in caso di conflitto o di operazioni ostili non convenzionali.

La strategia francese riconosce tali vulnerabilità e mira sia a proteggerle sia a poter colpire eventuali punti nevralgici avversari in caso di necessità.

Da un lato, il crescente dispiegamento di risorse militari sui fondali aumenta la sorveglianza lungo le rotte commerciali, fungendo da deterrente contro atti ostili. Navi e sottomarini francesi pattugliano choke-point strategici (Stretto di Gibilterra, Canale di Suez, stretto di Bab el-Mandeb) per assicurare la libera navigazione.

Dall’altro lato, la presenza di sottomarini (propri e di altre potenze) impone al traffico civile maggiore cautela e coordinamento con le autorità navali, specialmente in aree congestionate o vicine a esercitazioni militari.

Un aspetto critico è la protezione delle infrastrutture sottomarine civili – cavi Internet, elettrodotti marini, gasdotti – da minacce ibride.

Eventi recenti hanno dimostrato la realtà di queste minacce: nel 2022 le esplosioni al gasdotto Nord Stream nel Baltico hanno allertato l’Europa sulla facilità con cui un sabotatore può danneggiare collegamenti energetici cruciali. Nei mesi successivi sono stati registrati guasti anomali a cavi dati nel Baltico e al largo della Norvegia, alimentando il timore che attori ostili stiano testando capacità di disturbare le comunicazioni transatlantiche .

Tali azioni – tagli di cavi tramite navi “ombra” o minisommergibili – rientrano nelle tattiche ibride: operazioni a basso costo e alta resa strategica, difficili da attribuire con certezza.

La Russia, in particolare, è sospettata di esplorare queste opzioni, disponendo di mezzi dedicati (navi come la Yantar e sommergibili speciali) per operare sui fondali .

In risposta, la Francia e i partner NATO/UE hanno intensificato misure di sicurezza. Già all’indomani del sabotaggio Nord Stream, Parigi ha incrementato la protezione delle proprie infrastrutture sottomarine essenziali.

Il Presidente francese Emmanuel Macron ha sottolineato come “cavi, gasdotti, oleodotti al di fuori del nostro territorio sono essenziali, e ne abbiamo rafforzato la sicurezza dall’inizio di questa guerra”.

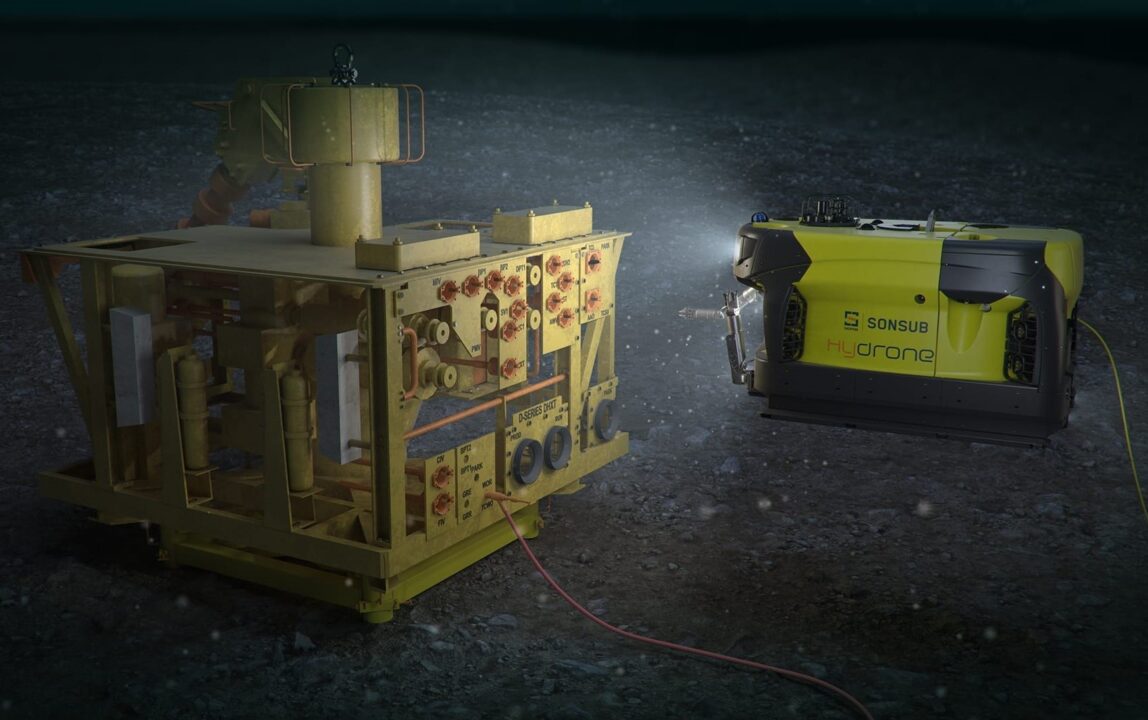

Nel bilancio francese 2023 è comparsa una nuova voce “fondale oceanico” con uno stanziamento di 3,1 milioni di euro dedicato specificamente alla protezione di risorse naturali e cavi subacquei, nonché al recupero di oggetti sensibili . Inoltre, sono stati investiti 11 milioni per l’acquisto immediato di due veicoli subacquei filoguidati (ROV) ad alta profondità, operativi già dal 2023, come primo passo verso una flotta più ampia di droni e robot sottomarini . Questi sistemi consentono di ispezionare e riparare cavi fino a migliaia di metri di profondità, ma anche di investigare rapidamente incidenti sospetti.

La NATO, su spinta anche francese, ha creato nell’estate 2023 un apposito Centro per la sicurezza delle infrastrutture sottomarine all’interno del comando marittimo alleato (MARCOM) . Contestualmente, gli alleati hanno aumentato la presenza navale lungo le rotte critiche: a fine 2023 una flottiglia NATO (incluse unità francesi) ha pattugliato il Baltico per sorvegliare cavi ed energy links dopo ripetuti sabotaggi .

Anche l’Unione Europea ha emanato linee guida per la resilienza delle infrastrutture digitali subacquee (febbraio 2024). Nel complesso, la “militarizzazione” dei fondali può avere un duplice impatto sul traffico commerciale: in tempo di pace, maggiore sicurezza e monitoraggio riducono il rischio di interruzioni improvvise; in scenari di crisi o guerra, però, le linee di comunicazione marittime e i cavi potrebbero divenire terreno di scontro, con potenziali ripercussioni economiche severe. La Francia, consapevole di ciò, addestra le proprie forze a proteggere i flussi marittimi vitali – ad esempio scortando convogli logistici o navi commerciali in aree rischiose – e al tempo stesso a neutralizzare le infrastrutture nemiche se necessario, mantenendo così un effetto di deterrenza credibile.

Ruolo delle nuove tecnologie

Innovazione tecnologica e guerra sottomarina procedono di pari passo, e la Francia sta adottando diverse soluzioni d’avanguardia per mantenere il vantaggio nei fondali.

In particolare, droni subacquei, intelligenza artificiale (AI) e nuovi sistemi di sorveglianza rappresentano i pilastri della modernizzazione francese in questo dominio.

Un elemento chiave è l’introduzione di veicoli sottomarini senza pilota. Nel febbraio 2022 (poco prima dell’invasione russa dell’Ucraina) il Ministère des Armées ha presentato una Strategia nazionale per la guerra nei fondali, che prevede lo sviluppo di droni autonomi subacquei in grado di operare a grandi profondità .

L’obiettivo è dotarsi entro il 2025 di AUV (Autonomous Underwater Vehicle) e ROV (Remotely Operated Vehicle) capaci di raggiungere i 6.000 metri, con ulteriori unità previste entro il 2028 . Nel frattempo, per colmare il gap, la Francia ha acquistato sul mercato estero i primi esemplari “off-the-shelf”, accelerando la disponibilità operativa.

Questi droni permettono di estendere la presenza oltre i limiti umani: possono mappare fondali, ispezionare relitti, individuare mine o anomalie vicino a cavi e condotte, ed eventualmente fungere da piattaforma d’attacco (in futuro) contro sensori o unità nemiche sui fondali.

Accanto ai droni autonomi compatti, la Francia investe anche in sistemi subacquei di grandi dimensioni senza equipaggio.

A fine 2023 la Direzione Generale Armamenti (DGA) ha commissionato a Naval Group lo sviluppo di un XLUUV (Extra-Large Uncrewed Underwater Vehicle) sperimentale, ossia un grande drone sottomarino da combattimento .

Il contratto include la progettazione e il collaudo di un dimostratore dotato di processi decisionali autonomi avanzati e sistemi di navigazione sicura, che costituiscono il “cervello” AI dell’apparato . Si tratta di una capacità innovativa e dirompente, destinata a missioni di lunga durata e a operare a distanza senza collegamento continuo, grazie all’intelligenza artificiale che gli consentirà di prendere decisioni tattiche in autonomia (entro limiti predefiniti) . Un tale veicolo potrebbe svolgere ricognizione clandestina in zone negate, lanciare sensori o armi, e cooperare in sciame con altre piattaforme – scenari finora appannaggio di concept futuristici, ma che la Marina francese sta traducendo in realtà prototipica.

L’intelligenza artificiale gioca un ruolo trasversale nella guerra sottomarina moderna. La Francia sta integrando algoritmi di AI nell’analisi dei dati sonar e nella gestione dei sistemi d’arma subacquei.

Ad esempio, i software di nuova generazione possono setacciare enormi quantità di rumore sottomarino per identificare le tracce acustiche di un sottomarino ostile, molto più velocemente e con maggiore precisione di un operatore umano. Inoltre, l’AI è fondamentale per l’autonomia dei droni: dai glider (veleggiatori subacquei) ai AUV, un uso efficiente dell’energia e la capacità di reagire agli imprevisti in immersione dipendono da algoritmi avanzati. L’emergere di nuove tecnologie nella robotica sottomarina, nell’energia di bordo e nell’AI sta già costringendo a rivedere l’approccio alla difesa dei fondali , sottolinea la stessa strategia francese. In pratica, ciò significa sviluppare batterie più performanti per estendere il raggio d’azione dei droni, bracci robotici sofisticati per interagire con oggetti sul fondo marino, sensori intelligenti e comunicazioni subacquee migliorate. La comunità tecnico-scientifica francese (incluse istituzioni come l’Ifremer) è coinvolta nel portare avanti queste innovazioni, spesso in collaborazione con partner industriali.

Sul fronte dei sistemi di sorveglianza, la Francia sta adottando un approccio “dal fondale allo spazio”.

Oltre ai droni subacquei mobili, vi è interesse a schierare reti di sensori fissi sui fondali in punti strategici (ad esempio, idrofoni permanenti vicino a porti o choke-point, per allerta precoce di intrusioni). In parallelo, si sfruttano piattaforme aeree e spaziali: satelliti e aerei da pattugliamento marittimo (come gli Atlantique 2 francesi modernizzati) possono rilevare dall’alto anomalie sulla superficie dell’acqua (scie, disturbi) indicative di un sottomarino in immersione, integrando così la “catena di vigilanza”.

Di recente la NATO ha lanciato il concetto di “Digital Ocean”, che prevede una rete globale di sensori dal fondo del mare allo spazio per avere visibilità completa sugli oceani . La Francia, con la sua tradizione tecnologica, contribuisce a questa visione: ad esempio partecipa a progetti multinazionali per droni marittimi non tripulati e sta sviluppando nuovi sistemi sonar trainati a bordo delle fregate di futura generazione, potenziando la propria capacità di scoperta di unità nemiche in acque profonde.

In sintesi, le nuove tecnologie stanno trasformando la guerra sottomarina francese rendendola più remota, automatizzata e interconnessa. Droni subacquei e AI offrono “moltiplicatori di forza” che permettono di tenere d’occhio vasti tratti di oceano e di intervenire fino nelle profondità abissali dove l’uomo da solo non può arrivare. Questo investimento tecnologico non solo tutela meglio gli interessi francesi, ma fornisce anche all’intera NATO strumenti all’avanguardia per contrastare le minacce emergenti nei domini più nascosti del conflitto moderno.

Conseguenze geopolitiche nel Mediterraneo e altre aree chiave

La proiezione della potenza subacquea francese incide sugli equilibri geopolitici in diverse regioni di interesse strategico per Parigi: dal Mediterraneo all’Indo-Pacifico, fino al Mar Baltico.

Mediterraneo: In quanto Nazione rivierasca con importanti Basi navali (Tolone) e interessi economico-strategici (collegamenti energetici, rotte commerciali, stabilità regionale), la Francia gioca un ruolo di primo piano nella sicurezza del Mediterraneo. La sua presenza sottomarina funge sia da deterrente sia da fattore di influenza.

Ad Est, il vuoto di sicurezza seguito al ridimensionamento della presenza americana è stato in parte colmato dall’attivismo francese: basti ricordare che nel 2020, durante le tensioni greco-turche nel Mediterraneo Orientale, Parigi ha inviato navi e aerei a sostegno di Atene, segnalando la volontà di proteggere il diritto internazionale e gli interessi europei in quelle acque.

La Marina russa mantiene una presenza nel Mediterraneo (attraverso la base di Tartus in Siria) e spesso transita sottomarini dalla Flotta del Mar Nero o del Nord attraverso Gibilterra, il che può alterare gli equilibri regionali . In questo contesto, i sottomarini d’attacco francesi monitorano discretamente tali movimenti, assicurando all’Alleanza un quadro della situazione. Un recente esempio è l’avvistamento (a fine 2023) di un sottomarino russo classe Kilo, il Novorossiysk, al largo delle coste francesi mentre rientrava dal Mediterraneo: il fatto ha destato allarme in Europa e richiesto una pronta risposta di sorveglianza da parte di Portogallo e Francia .

Ciò illustra come la “partita subacquea” nel Mediterraneo coinvolga direttamente Parigi, chiamata a reagire rapidamente a incursioni potenzialmente ostili nelle acque vicine. La robusta postura sottomarina francese contribuisce pertanto a contenere l’espansionismo di attori esterni (Russia, ma anche la crescente attività di unità cinesi in visita nel Mare Nostrum) e a rassicurare i paesi alleati della sponda Sud/Est.

Allo stesso tempo, conferisce a Parigi strumenti di pressione diplomatica: la capacità di schierare un sottomarino al largo di una zona di crisi (Libia, Levante) offre opzioni militari credibili – ad esempio, intelligence sulle attività terroristiche o lancio di missili da crociera se necessario – che aumentano il peso negoziale francese negli affari mediterranei.

Indo-Pacifico: La Francia è un attore unico tra i paesi europei in questa vasta regione, in virtù dei suoi territori d’oltremare (come la Polinesia Francese, la Nuova Caledonia, la Riunione nell’Oceano Indiano) e di una popolazione locale di circa 1,6 milioni di cittadini francesi.

Possedendo la seconda Zona Economica Esclusiva più estesa al mondo (oltre 10 milioni di km², gran parte proprio in Indo-Pacifico) , la Francia ha interessi diretti nella libertà di navigazione, nella sicurezza delle linee marittime commerciali e nella stabilità di quell’area, dove transitano merci vitali anche per l’Europa. Negli ultimi anni Parigi ha elaborato una vera e propria strategia indo-pacifica, rafforzando la cooperazione di difesa con democrazie regionali (India, Giappone, Australia – nonostante le frizioni su contratto submarini – e più recentemente Indonesia) e incrementando le proprie missioni navali in loco.

Per la prima volta nel 2025, l’intero gruppo aeronavale francese (portaerei Charles de Gaulle, scorta di fregate e un sottomarino nucleare d’attacco) è stato dispiegato nell’Indo-Pacifico nell’ambito della missione “Clemenceau 25” .

Durante questa campagna, le forze francesi hanno condotto esercitazioni congiunte di alto profilo con la US Navy e la Marina giapponese, simulando scenari di guerra antisommergibile, difesa aerea e interoperabilità tra portaerei .

Un alto comandante statunitense ha lodato la partecipazione francese, definendola “una storica missione 2025 che dimostra la capacità di integrarsi con partner affini per continuare a dissuadere aggressioni nell’Indo-Pacifico” . Questo chiaro riferimento alla deterrenza verso comportamenti ostili indica il ruolo che la Francia intende giocare nel bilanciamento regionale – in primis nei confronti della Cina. Infatti, pur non citando esplicitamente Pechino, l’invio di un sottomarino nucleare francese a pattugliare il Mar Cinese meridionale o a partecipare a esercitazioni vicino a territori contesi segnala la volontà di supportare l’ordine basato sulle regole e la libertà di passaggio in acque internazionali.

Dal punto di vista cinese, la presenza di potenze extra-regionali come la Francia complica eventuali mire di controllo assoluto sulle vie marittime locali, costringendo alla prudenza.

In parallelo, la Francia rafforza i legami con nazioni come India (partner nella produzione di armi e nella condivisione di intelligence marittima) e Australia (dove, superata la crisi di fiducia post-AUKUS, si stanno ricostruendo cooperazioni nel campo subacqueo e della sorveglianza).

Nell’insieme, la proiezione sottomarina francese nell’Indo-Pacifico incrementa il peso geopolitico di Parigi oltre il suo tradizionale raggio d’azione euro-atlantico, inserendola nel complesso gioco di alleanze e rivalità della regione.

Mar Baltico e Nord Europa: Tradizionalmente la Francia ha avuto un coinvolgimento più limitato nelle acque dell’estremo nord Europa, ma la situazione geopolitica recente ne ha accresciuto l’impegno.

L’aggressione russa all’Ucraina e i ripetuti incidenti/sabotaggi a infrastrutture nel Baltico hanno fatto capire che anche lontano dal Mediterraneo gli interessi europei possono essere minacciati sott’acqua. Nel Baltico, la Francia ha dimostrato solidarietà atlantica schierando risorse per la sorveglianza marittima: ad esempio, a gennaio scorso un aereo Atlantic 2 della Marine Nationale ha pattugliato il Baltico per proteggere cavi e gasdotti, monitorando con radar e sensori ogni traffico sospetto . Inoltre, unità navali francesi (come cacciamine e fregate) hanno preso parte a operazioni di presenza dissuasiva e ad esercitazioni con le marine baltiche.

Questo contributo si somma alla leadership francese in ambito UE per una strategia di protezione delle infrastrutture critiche. Politicamente, il coinvolgimento francese nel nord Europa segnala agli alleati baltici e scandinavi la volontà di condividere il carico di sicurezza di fronte alla pressione russa, rafforzando la coesione NATO.

D’altro canto, offre a Parigi l’opportunità di difendere proattivamente interessi comuni (ad esempio i data center e i flussi internet che collegano l’Europa occidentale con quella settentrionale) e di aumentare la propria conoscenza delle dinamiche artiche. Quest’ultimo punto non è secondario: con lo scioglimento dei ghiacci, rotte come il Passaggio a Nord-Est diventeranno transitabili e la Russia ha già una forte presenza sottomarina artica. La Francia, pur non artica, intende avere voce in capitolo nel futuro di quelle acque: partecipando alla sorveglianza nel Baltico e nel Mare del Nord, costruisce esperienza e collaborazione con Norvegia, Regno Unito e altri attori chiave per eventualmente operare anche in alto nord (un sottomarino francese SNA Emeraude ha infatti svolto una missione fino nel Mar Glaciale Artico qualche anno fa, segnalando tale ambizione).

In conclusione, la strategia sottomarina francese ha ricadute geopolitiche multidirezionali. Nel Mediterraneo rafforza la posizione di Parigi come garante della stabilità regionale e contrappeso alle intrusioni di potenze esterne; nell’Indo-Pacifico inserisce la Francia nel quadro di deterrenza verso la Cina e le conferisce lo status di attore globale; nel Baltico e in altre aree periferiche consolida la solidarietà euro-atlantica e la difesa dei beni comuni (commons) marittimi.

Basandosi su fonti aggiornate, è evidente che Parigi sta sfruttando la dimensione subacquea non solo a scopo difensivo, ma anche come strumento di influenza internazionale, coerente con la sua visione di potenza equilibratrice autonoma ma impegnata nella sicurezza collettiva . Le profondità oceaniche, un tempo dominio poco contestato, sono ora al centro di un nuovo “Grande Gioco” tecnologico e strategico – e la Francia si sta attrezzando perché né le minacce ibride né le ambizioni altrui trovino in esse un varco scoperto.

LINK

Strategia Nazionale per il Controllo dei Fondali Marini (Francia)

https://gouvernement.fr/upload/media/content/0001/10/1e54eac5005da5260e629ec9bea74d9f9625a8a9.pdf

Esercitazioni NATO di Guerra Sottomarina

https://shape.nato.int/nato-exercises

Rapporto sulla Protezione delle Infrastrutture Sottomarine

https://mc.nato.int/resources/site1/General/NATO%20Booklet_At%20a%20Glance_A4.p1.pdf

Notizie sulle Esercitazioni NATO

Informazioni sulla Strategia Francese per le Aree Marine Protette

https://www.gouvernement.fr/upload/media/default/0001/01/2022_02_22020_dp_amp_vf_compressed.pdf

©️ RIPRODUZIONE RISERVATA