Di Chiara Cavalieri *

ROMA. L’uso di tunnel, cunicoli e cavità sotterranee a fini militari rappresenta una delle tecniche più antiche dell’arte della guerra.

Negli ultimi decenni, tuttavia, la diffusione di reti sotterranee complesse e l’impiego sistematico di gallerie per scopi offensivi, difensivi e logistici hanno trasformato il fenomeno in un problema dottrinario e operativo di prima grandezza.

Se da un lato alcune dottrine – come quella proposta dall’United States Army nel documento ATP 3-21.51 Subterranean Operations (2019) – hanno cercato di classificare l’ambiente sotterraneo secondo la natura delle strutture (cavità naturali, infrastrutture civili urbane, installazioni militari sotterranee), altri approcci privilegiano una classificazione funzionale che deriva dall’uso tattico reale: tunnel offensivi, tunnel difensivi e tunnel logistici/di contrabbando.

Entrambe le prospettive sono utili e necessarie: la prima per orientare la pianificazione ingegneristica e la scelta dei sensori, la seconda per definire le contromisure operative e le regole d’ingaggio.

Il carattere multidimensionale del problema

Due fattori strategici ricorrono in tutte le analisi moderne e complicano drasticamente le operazioni di contrasto:

- La natura transfrontaliera: tunnel i cui accessi sono su territori diversi trasformano l’infrastruttura sotterranea in uno strumento di violazione della sovranità statale e impongono scelte politiche e militari complesse;

- La prossimità alle aree civili: creazione o passaggio di tunnel sotto o vicino a abitazioni e infrastrutture civili limita gravemente le opzioni operative per le forze che devono neutralizzarli, perché la necessità di minimizzare i danni collaterali entra in conflitto diretto con l’efficacia tattica.

Queste caratteristiche impongono una risposta che combini intelligence accurata, tecniche di Detection & Mapping, procedure di ingegneria specialistica e standard legali e umanitari rigorosi.

La “Metro di Gaza”: origine, struttura e criticità

La costruzione di tunnel nel territorio della Striscia di Gaza ha radici storiche dagli anni Ottanta ma si è notevolmente sviluppata dopo il 2007, con l’affermarsi di Hamas come attore politico e militare.

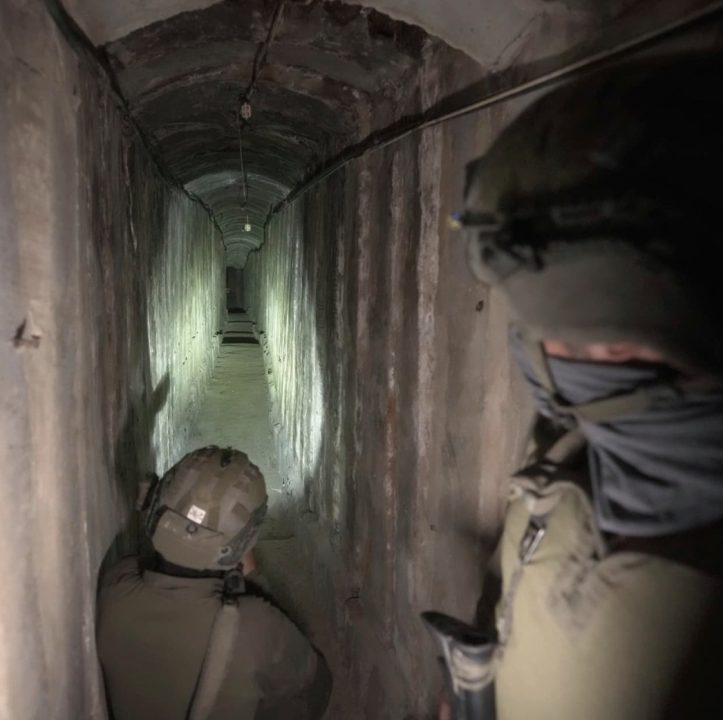

La rete, nota informalmente come “Metro di Gaza”, include una molteplicità di tipologie: da semplici cunicoli a tunnel più ampi destinati a movimento di uomini e materiali, fino a gallerie profonde e lunghe chilometri.

Le stime pubbliche e le segnalazioni operative concordano sull’esistenza di un network esteso, costituito da tratti di diverso diametro, profondità e rifinitura ingegneristica.

Due elementi tecnici caratterizzano l’ambiente gazzano:

- Terreno friabile e facilmente scavabile (dune sabbiose, loess, depositi continentali): questo facilita gli scavi con mezzi anche rudimentali ma richiede spesso opere di consolidamento per evitare i cedimenti;

- Variabilità delle tecniche di costruzione: i tunnel possono andare da semplici cunicoli – scavati e usati per imboscate o piccoli trasferimenti – a opere più strutturate, con rivestimenti di cemento e sistemi di ventilazione e alimentazione, soprattutto nei progetti più profondi e duraturi.

La profondità è un fattore critico: tunnel più profondi rendono più difficile il rilevamento tramite sensori superficiali e complicano l’efficacia delle munizioni penetranti.

Per questi motivi la strategia di contrasto delle forze convenzionali tende verso la molteplicità di strumenti: detection, ostruzione, distruzione selettiva dei condotti e, raramente, il combattimento diretto all’interno delle gallerie.

La “Terra dei tunnel” libanese: ingegneria e resilienza

I tunnel attribuiti a Hezbollah nel sud e nel centro del Libano presentano caratteristiche ingegneristiche differenti.

L’architettura dei sistemi sotterranei libanesi si articola spesso in nuclei regionali che integrano depositi, corridoi logisitici e punti di lancio o di ricovero per missili e uomini.

Diversi elementi distinguono la rete libanese da quella di Gaza:

- Substrato roccioso (carsismo, calcari, basalto) che richiede tecniche di scavo più complesse ma produce gallerie più durature e resistenti;

- Maggiore sofisticazione operativa e tecnica, anche grazie a scambi tecnologici internazionali e a know-how esterno che hanno contribuito alla standardizzazione di soluzioni di consolidamento, ventilazione e camminamenti.

Queste caratteristiche rendono i tunnel libanesi spesso più resistenti alle contromisure convenzionali e potenzialmente più difficili da neutralizzare con attacchi superficiali o bombe a penetrazione limitata.

Modalità d’impiego e tattiche osservate

Le forme operative più frequenti sono sostanzialmente due, spesso combinate:

- Assalti di superficie da uscite sotterranee – uscite improvvise che permettono imboscate e incursioni nella profondità della difesa avversaria;

- Tunnel esplosivi – sezioni di tunnel caricate con esplosivi per generare danni strutturali ed effetti psicologici.

A queste si aggiungono funzioni logistiche (trasporto clandestino di rifornimenti, armi e personale) e funzioni difensive (rifugi per combattenti, depositi protetti, postazioni di comando).

L’uso simultaneo di più funzioni sullo stesso network rende complesse le valutazioni tattiche: un tunnel può essere contemporaneamente veicolo di infiltrazione, deposito di munizioni e struttura difensiva.

Contromisure: tecnologie, munizionamento e ingegneria

La risposta militare combina strumenti cinetici, non-cinetici e ingegneristici:

-

- Detection e mappatura: sensori geofisici, georadar, analisi di imagery e HUMINT sono la premessa per qualsiasi azione efficace; senza conoscenza degli ingressi e del percorso, molte contromisure risultano inefficaci;

- Munizionamento specializzato: armi bunker-busting capaci di penetrare strati di calcestruzzo o roccia vengono impiegate quando i tunnel sono profondi e ben rivestiti; la scelta della testata e della tecnica d’impiego deve però essere calibrata per limitare effetti collaterali;

- Soluzioni di ostruzione e intasamento: immissione di materiali che induriscono o che riempiono i cunicoli, tecniche di colmatura controllata, sistemi fisici per bloccare transiti; queste opzioni sono spesso preferite quando si punta a interrompere l’uso logistico del tunnel senza necessariamente distruggerlo completamente;

- Combattimento sotterraneo: raro e ad alto rischio; usato per operazioni chirurgiche (es. liberazione ostaggi) ma non come tecnica di massa a causa della limitata mobilità, delle difficoltà di comando e controllo e dell’esposizione a trappole e Ied.

Addestramento specialistico e dottrina: la scelta della minore esposizione

L’esperienza operativa insegna che l’ingresso di grandi masse di uomini in tunnel è quasi sempre una soluzione di secondo ordine: l’alto rischio per le truppe, le difficoltà di comando e controllo e la limitata efficacia rendono preferibile una dottrina che privilegi la neutralizzazione dall’esterno.

In questa prospettiva, il processo di formazione di una compagnia specializzata (come la specializzazione già avviata nell’8° Reggimento Guastatori Paracadutisti) deve combinare:

- Formazione individuale avanzata (uso di sensori, procedure di sicurezza, tecniche di consolidamento e demolizione controllata);

- Addestramento congiunto con unità di intelligence, aerospazio e ingegneria per sviluppare procedure integrate di detection, attacco e gestione post-operativa;

- Simulazioni realistiche in ambienti che riproducano la variabilità geologica e infrastrutturale (cunicoli di diverse dimensioni, cavità, reti fognarie, tunnel urbani);

- Coordinamento civile-militare per pianificare e attuare operazioni che implichino aree urbane o la protezione delle popolazioni.

La specializzazione deve essere vista come parte di un ciclo più ampio: detection → pianificazione → neutralizzazione → valutazione d’impatto civile → bonifica e ricostruzione.

Aspetti legali, umanitari e di comunicazione strategica

Operare sotto aree civili impone il rispetto rigoroso del diritto internazionale umanitario e delle regole di ingaggio che limitano danni collaterali.

La legittimità politica e la percezione pubblica delle operazioni sono spesso decisive quanto la loro efficacia militare: azioni mal calibrate possono tradursi in perdite civili e in un danno strategico politico di lunga durata. Per questo, ogni intervento richiede trasparenza procedurale, documentazione tecnica e, ove possibile, misure preventive di protezione civile e informazione alle popolazioni coinvolte.

Raccomandazioni operative e dottrinali

- Integrare procedure sotterranee nelle dottrine convenzionali: i manuali operativi devono includere sezioni dedicate alla detection, al coordinamento ingegneristico e alle procedure di neutralizzazione.

- Investire in capacità di intelligence geofisica e analisi dati: rete di sensori, imagery intelligence, analisi forense del materiale di scavo e HUMINT locale sono prerequisiti per operare con efficacia.

- Sviluppare kit tecnici modulari per il Genio: unità portatili per il consolidamento rapido, materiali di ostruzione controllati, kit di bonifica EOD specialistici e munizionamento a penetrazione calibrata sono strumenti essenziali.

- Standardizzare addestramento congiunto e procedure di interoperabilità tra unità di ingegneria, forze di ricerca-salvataggio e forze di polizia per la gestione delle aree civili post-operazione.

- Predisporre regole d’ingaggio chiare e auditing legale preventivo: ogni missione sotterranea deve essere accompagnata da valutazioni legali e da piani di mitigazione per la tutela dei civili.

La tunnel warfare è oggi una sfida operativa e dottrinaria complessa e multidimensionale: intreccia aspetti tecnici (geologia, ingegneria, materiali), tattici (infiltrazioni, imboscate, carichi esplosivi), politici (violazione di confini e sovranità) e umanitari (protezione delle popolazioni).

I casi di Gaza e del Libano offrono due modelli paradigmatici: il primo mostra la rapidità e l’adattabilità di reti sotterranee realizzate su terreni facilmente scavabili; il secondo illustra come la sofisticazione ingegneristica, il substrato roccioso e il supporto esterno possano elevare i tunnel a infrastrutture strategiche resistenti. La risposta efficace richiede quindi dottrine aggiornate, investimenti in capacità di detection e ingegneria, formazione specialistica e una rigorosa attenzione agli aspetti legali e alle conseguenze civili delle operazioni.

Fonti: Rivista Militare n.4 del 2025 – Stato Maggiore dell’Esercito Italiano.

*L’autrice è presidente della associazione Italo-Egiziana Eridanus e vicepresidente del Centro Studi UCOI-UCOIM.

@RIPRODUZIONE RISERVATA