Di Cristina Di Silvio*

WASHINGTON D.C. Mine antiuomo, confini blindati, dottrine d’attrito: il ritorno della guerra totale nel cuore dell’Europa orientale.

La notizia riscrive un equilibrio: due Paesi UE, sei mesi di procedura, una svolta che ridefinisce il fronte NATO.

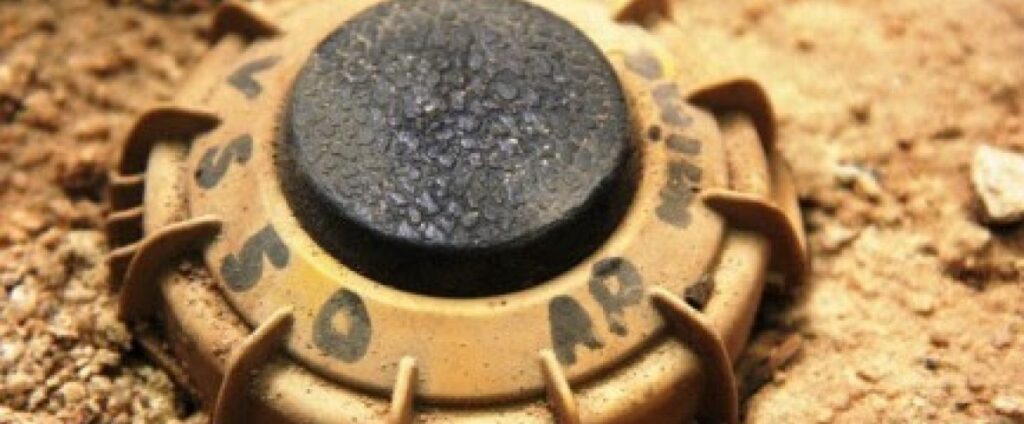

Finlandia e Lituania hanno notificato l’intenzione di uscire dalla Convenzione di Ottawa, il trattato che vieta produzione, stoccaggio e uso delle mine antiuomo.

La decisione, confermata da fonti Reuters, sarà effettiva entro dicembre 2025.

Non è una scelta simbolica, ma un passaggio sistemico: da una deterrenza normativa a una difesa concreta fondata sull’interdizione territoriale permanente.

L’obiettivo immediato è riattivare la produzione di ordigni e predisporre forniture per l’Ucraina.

Ma la posta in gioco va oltre: riguarda la militarizzazione dello spazio di contatto euro-russo, la trasformazione del territorio in strumento bellico e l’erosione del quadro normativo del post-Guerra Fredda. Le dottrine attuali puntano su negazione del terreno, interdizione della manovra, saturazione degli accessi.

Non si tratta più di contenere, ma di rendere impossibile l’avanzata, moltiplicando barriere fisiche, ostacoli, campi minati integrati in difese multilivello.

Estonia, Lettonia, Polonia e gli stessi promotori stanno pianificando minamenti sistematici lungo i confini con Russia e Bielorussia.

L’obiettivo: costruire una cintura difensiva non lineare, capace di rallentare, logorare, canalizzare le forze nemiche.

Le stesse logiche viste nel Donbas, intorno ad Avdiivka, nei corridoi di Zaporizhzhia, si estendono ai margini settentrionali del conflitto.

La trincea torna centrale. Il campo minato, da tabù normativo, diventa strumento legittimo di difesa anticipata.

Uscire dalla Convenzione di Ottawa non è solo una rottura giuridica, ma concettuale (https://www.apminebanconvention.org/fileadmin/_APMBC-DOCUMENTS/Historic-Ottawa-Text-Annivs/MineBanConvention-text-Italian.pdf)

Il trattato, firmato nel 1997 da 164 Stati, sanciva la separazione tra efficacia militare e protezione dei civili. L’idea che alcune armi, a prescindere dal valore tattico, fossero inaccettabili.

Ma oggi il principio di necessità operativa riprende centralità. In un possibile scenario di escalation NATO-Russia, le mine antiuomo vengono rivalutate: economiche, persistenti, capaci di influenzare tempi e direzioni d’attacco.

La revoca degli obblighi previsti dalla Convenzione; in particolare dagli articoli 1 (divieto d’uso), 3 (stoccaggio per addestramento) e 5 (bonifica dei territori minati) – diventerà operativa sei mesi dopo la notifica ufficiale, come previsto dall’articolo 20. L’uscita di Finlandia e Lituania costituirà un precedente storico.

Ogni Stato parte ha l’obbligo, secondo il trattato, di distruggere le proprie riserve entro quattro anni e di bonificare i territori contaminati entro dieci. Quel vincolo sta per essere disattivato. Il ritorno alla loro produzione non è nostalgia ideologica, ma calcolo di efficienza asimmetrica.

E anche sul piano tecnico, le nuove mine non sono quelle del passato.

Non più ordigni statici disseminati alla cieca, ma sistemi intelligenti, con sensori multipli (pressione, vibrazione, infrarossi) integrati in reti C4ISR, capaci di auto-attivazione, temporizzazione e disattivazione remota. La NATO sta studiando l’integrazione di questi sistemi in logiche di minamento dinamico: mobili, remotizzati, adattabili allo scenario.

Le POM-3 russe e le RAAM statunitensi impiegate in Ucraina sono il banco di prova: mine che non solo bloccano, ma influenzano l’intero flusso operativo nemico.

La Lituania, nel 2024, ha destinato 80 milioni di euro al “programma di fortificazione del confine est”, un progetto che include barriere anti-veicolo, sensoristica a terra e predisposizione di aree minabili lungo l’asse Kaliningrad-Bielorussia. Il tutto giustificato sotto l’ombrello dell’art. 51 della Carta delle Nazioni Unite (legittima difesa) e invocando clausole di “deroga emergenziale” al diritto UE sulla base dell’articolo 42.7 del Trattato sull’Unione Europea.

La Finlandia, con oltre 1.340 km di confine con la Russia, ha abbandonato la neutralità nel 2023 entrando nella NATO, diventando cerniera tra Baltico e Artico.

La Lituania, stretta tra Kaliningrad e Bielorussia, è un potenziale corridoio d’escalation, esposta a minacce ibride e convenzionali. In entrambi i casi, il terreno impone soluzioni non convenzionali. La fortificazione passiva non basta più. Si entra in una fase di “difesa geotattica”, dove la topografia viene integrata in sistemi multilivello basati su tecnologia, sensori e barriere cinetiche.

Le mine tornano parte del “layering” difensivo, non come residuo, ma come elemento di saturazione preventiva.

Questo shift ha implicazioni politiche e strategiche. All’interno dell’UE, le decisioni di Helsinki e Vilnius rischiano di spaccare il consenso.

Per la NATO, impongono una revisione di limiti impliciti, della narrazione di superiorità etica, della compatibilità con i trattati. A livello sistemico, normalizzano l’uso di armi bandite per ottenere un vantaggio tattico immediato. E quando la normalizzazione diventa dottrina, la linea tra difesa e pre-escalation si assottiglia.

Il rischio più alto è che la funzione politica delle mine – simbolo di rottura con l’ordine giuridico – superi quella militare.

Ogni mina prodotta sarà una dichiarazione di principio. Ogni campo minato, una mappa della sfiducia. Ogni detonazione, un segnale che l’Occidente non crede più nell’autolimitazione come fondamento strategico.

Le mine non si disinnescano con le dichiarazioni. Restano nel terreno.

Persistono. Colpiscono dopo anni. Ma soprattutto, raccontano. Raccontano priorità, scelte, posture. Raccontano che l’Europa non si sta solo preparando alla guerra. Sta cambiando il proprio concetto di sicurezza. E forse, anche quello di legittimità. “Le mine non fanno domande. Non distinguono. Non dimenticano. Sono l’arma perfetta per chi ha deciso che la guerra non finirà mai.”

Così si leggeva in un vecchio rapporto delle Nazioni Unite. Oggi, più che una denuncia, suona come una diagnosi.

*Esperta Relazioni internazionali, istituzioni e diritti umani (ONU)

©RIPRODUZIONE RISERVATA