Di Bruno Di Gioacchino

ROMA. Il 9 ottobre 1982, davanti alla sinagoga di Roma, un commando terroristico legato all’OLP di Abu Nidal aprì il fuoco e lanciò bombe a mano contro i fedeli all’uscita del tempio.

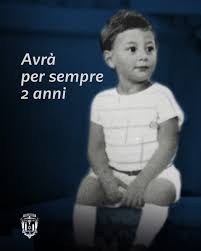

Morì un bambino di due anni, Stefano Gai Tachè, e decine di persone rimasero ferite.

Quell’attentato segnò uno spartiacque nella storia italiana ed europea: il ritorno del terrorismo antiebraico nel cuore dell’Occidente dopo la Shoah.

L’episodio si collocava in un contesto segnato dalla Guerra Fredda.

I Paesi arabi filo-sovietici sostenevano gruppi armati che colpivano obiettivi israeliani ed ebraici in Europa, trasformando le comunità della diaspora in bersagli di una guerra che travalicava i confini medio orientali.

L’Italia, ponte naturale del Mediterraneo e crocevia di relazioni strategiche, pagò un prezzo altissimo, rimanendo vulnerabile a dinamiche internazionali che si riversavano nelle sue città.

Oggi, più di quarant’anni dopo, quel riferimento torna a essere attuale.

Il terrorismo jihadista, unito alle nuove forme di antisemitismo che proliferano anche nello spazio digitale, ripropone l’idea che la violenza contro ebrei e israeliani possa essere utilizzata come strumento di destabilizzazione politica.

Dopo il 7 ottobre 2023, numerosi rapporti – come quelli emersi da Harvard e da altri osservatori indipendenti – hanno mostrato come episodi di antisemitismo nelle Università e nei media abbiano superato il livello di semplice critica politica, trasformandosi in delegittimazione identitaria e culturale.

Il richiamo al 1982 non è dunque un esercizio di memoria sterile: significa riconoscere che, quando si afferma che “ce deve scappa’ er morto?” prima di reagire, ci si trova di fronte a una spirale di odio che rischia di tradursi nuovamente in sangue.

L’attentato contro la sinagoga di Roma dimostra che ignorare o sottovalutare l’antisemitismo equivale a renderlo un’arma geopolitica nelle mani di regimi e gruppi estremisti.

Per le democrazie occidentali, la sfida è duplice: rafforzare la sicurezza e la prevenzione sul piano interno, e al tempo stesso mantenere viva la memoria storica, per riconoscere subito i segnali di escalation.

È l’unico modo per evitare che un nuovo “caso Gai Tachè” diventi il prezzo della nostra inerzia collettiva.

La memoria del piccolo Stefano non appartiene solo alla comunità ebraica: appartiene a tutti noi.

Ricordarla significa difendere la civiltà democratica europea dal ritorno degli spettri che già una volta hanno insanguinato le nostre strade.

©RIPRODUZIONE RISERVATA