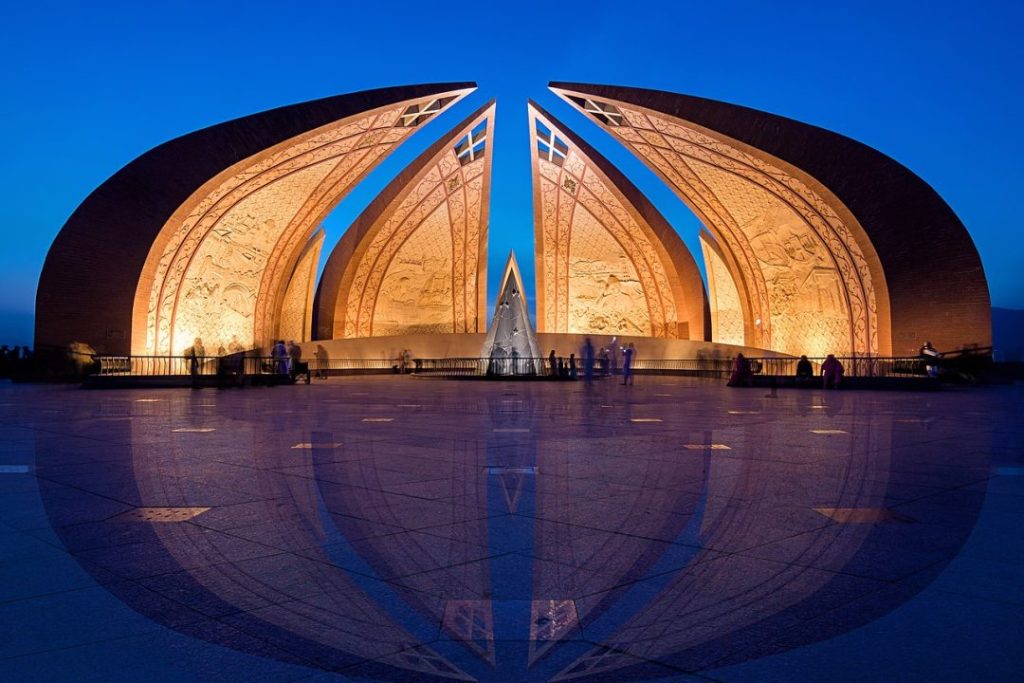

Di Giuseppe Gagliano*

ISLAMABAD. Gli attacchi coordinati che il 2 settembre hanno colpito Baluchistan e Khyber Pakhtunkhwa, causando almeno 26 morti, confermano che la violenza armata in Pakistan è entrata in una fase strutturale. Non si tratta di episodi isolati, ma dell’ennesima dimostrazione della fragilità di uno Stato che, da decenni, convive con insurrezioni separatiste, terrorismo jihadista e rivalità etniche.

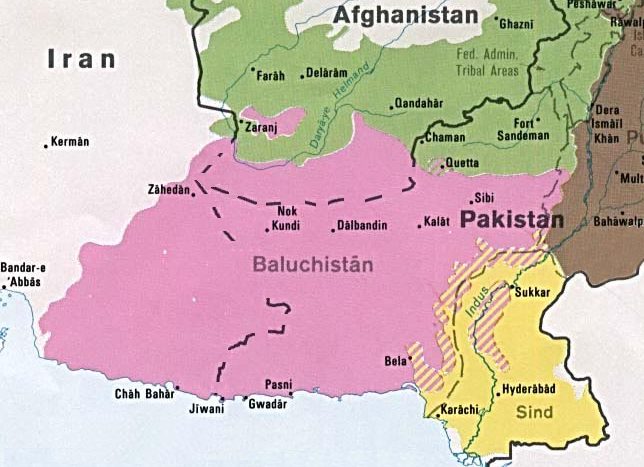

Baluchistan, epicentro della ribellione

L’attentato suicida di Quetta, con 15 morti durante un raduno politico del Baluchistan National Party, è il simbolo di una provincia che, pur ricca di risorse minerarie ed energetiche, resta la più povera e marginalizzata del Paese. La campagna del BNP per una maggiore autonomia e per il controllo delle ricchezze locali si scontra da anni con la politica centralista di Islamabad. Non sorprende che i gruppi armati, come l’Esercito di Liberazione del Baluchistan (BLA), abbiano intensificato gli attacchi: nel 2024 la violenza è cresciuta del 119% e la regione ha contato quasi 800 morti.

Il fronte con l’Iran e la guerra a bassa intensità

Il secondo attacco, contro le guardie di frontiera a Buleda, vicino al confine iraniano, evidenzia un altro aspetto cruciale: il Baluchistan è crocevia di traffici illegali e di tensioni transfrontaliere. La porosità delle frontiere rende la regione terreno fertile per contrabbandieri, milizie e gruppi separatisti che sfruttano il vuoto di governance. Per Islamabad, garantire la sicurezza lungo questo confine significa anche difendere i progetti infrastrutturali legati al Corridoio economico Cina-Pakistan (CPEC), fiore all’occhiello della Belt and Road Initiative.

Khyber Pakhtunkhwa, il ritorno dei talebani pakistani

Il terzo attentato, contro una base paramilitare a Bannu, porta la firma dell’Ittehad-ul-Mujahideen Pakistan, gruppo vicino ai Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP). Lo schema – attentato suicida, esplosione, assalto armato – ricalca le tecniche dei talebani afgani e dimostra come il conflitto afghano continui a proiettare la sua ombra oltre confine. Nonostante le operazioni militari, il TTP resta in grado di colpire con efficacia e di minacciare la stabilità del Paese.

Impatto geopolitico e geoeconomico

Il Pakistan si trova in un nodo delicato. La crescente instabilità minaccia direttamente i progetti strategici con la Cina: Gwadar, infrastrutture logistiche e stradali del CPEC. Molti abitanti del Baluchistan accusano Islamabad e Pechino di appropriarsi delle risorse senza restituire benefici alle comunità locali, alimentando il malcontento. Allo stesso tempo, la violenza mina la credibilità del governo agli occhi degli investitori internazionali, che vedono nel Paese più un rischio che un’opportunità.

Un problema strutturale

Secondo i dati del Centro per la ricerca e gli studi sulla sicurezza di Islamabad, nel solo 2024 il Pakistan ha registrato oltre 2.500 morti per violenza politica e terroristica, il numero più alto dell’ultimo decennio. La sproporzione tra ricchezza potenziale e sottosviluppo reale rende il Paese vulnerabile alle spinte centrifughe: la provincia più estesa e ricca è anche la più povera e trascurata. Un paradosso che mina le fondamenta dello Stato e alimenta il ciclo di violenza.

Conclusione

Gli attentati del 2 settembre mostrano come il Pakistan resti intrappolato in un circolo vizioso: instabilità interna, pressioni etniche e religiose, interferenze esterne. La guerra a bassa intensità nel Baluchistan e l’attivismo jihadista nel Khyber Pakhtunkhwa sono due facce della stessa crisi. Senza un piano politico che affianchi l’azione militare, e senza una redistribuzione equa delle risorse, Islamabad rischia di vedere il proprio territorio trasformarsi sempre più in un mosaico di focolai ribelli e zone fuori controllo.

*Presidente Centro Studi Cestudec

©RIPRODUZIONE RISERVATA