Di Cristina Di Silvio*

WASHINGTON D.C. Ogni viaggio presidenziale è teatro, ma non tutti sono recita.

Quando il Presidente degli Stati Uniti attraversa l’Atlantico e si presenta a Londra in piena agenda diplomatica, le strette di mano sono solo la superficie visibile di dinamiche ben più profonde.

L’apparato cerimoniale, curato al millimetro, cela una fitta rete di colloqui a porte chiuse, dichiarazioni calibrate e soprattutto accordi.

Quelli reali. Quelli che ridefiniscono gli equilibri strategici, ristrutturano il perimetro dell’influenza e spostano miliardi come pedine in un gioco di scacchi dove il tempo è geopolitico, non cronologico.

Il contesto è quello di un’Europa fragile, attraversata da una guerra convenzionale nel suo cuore orientale, da tensioni interne sul piano energetico e da un deficit tecnologico crescente rispetto a Stati Uniti e Cina.

In questo scenario, il Regno Unito si propone – o meglio, si ripropone – come il ponte naturale tra la sfera anglosassone e il Vecchio Continente, facendo leva su quella che storicamente viene chiamata la “special relationship”.

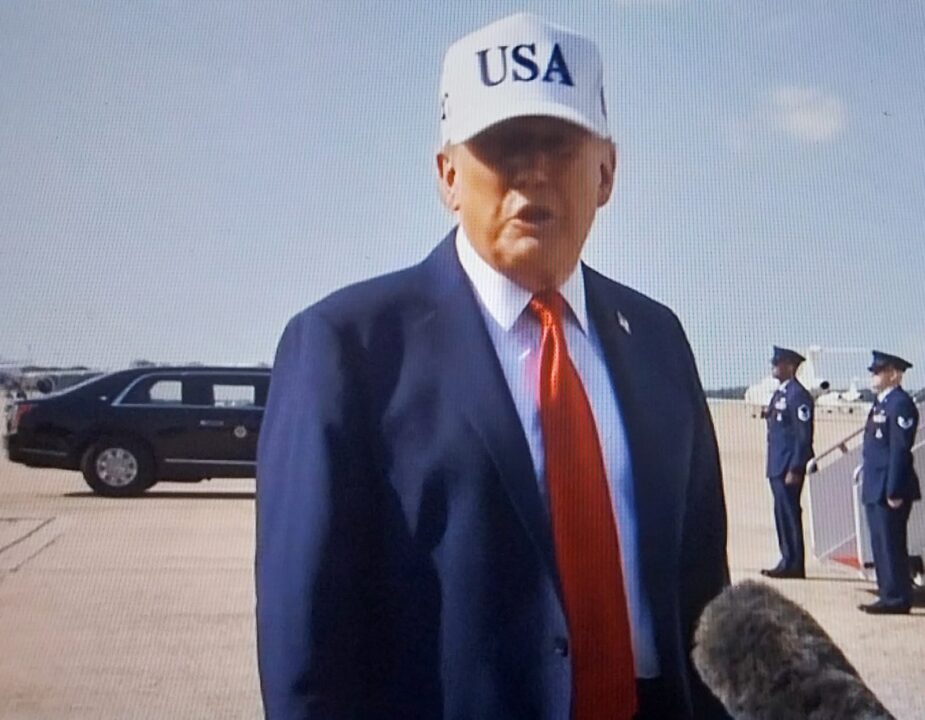

E tuttavia, ciò che emerge dalla visita del Presidente Donald J. Trump non è un semplice rafforzamento di un legame già esistente, bensì la riscrittura silenziosa di regole nuove, fondate su interessi asimmetrici e sul primato del potere tecnologico come strumento di influenza sistemica.

Il dato più visibile – e dunque, paradossalmente, il più trascurato – è quello economico.

Durante la visita, sono stati annunciati investimenti statunitensi in Regno Unito per un valore superiore ai 150 miliardi di sterline, provenienti da aziende come Blackstone, Prologis e altri Gruppi con ambizioni globali.

A firmarli non sono attori marginali, ma protagonisti della finanza internazionale che puntano a settori nevralgici.

Ma il vero asse strategico si gioca attorno al cosiddetto “Tech Prosperity Deal”: un accordo da circa 31 miliardi di sterline (pari a 42 miliardi di dollari) che consolida la cooperazione bilaterale nei settori più critici della proiezione di potere contemporanea, intelligenza artificiale, calcolo quantistico, infrastrutture cloud, tecnologia nucleare.

Questi investimenti, tuttavia, non rappresentano semplicemente un rafforzamento economico.

Hanno una valenza strutturale.

Essi migliorano le capacità di resilienza tecnologica, potenziano settori dual use -dove la frontiera tra civile e militare è sempre più porosa – e riflettono una strategia condivisa di contenimento verso attori sistemici rivali, dalla Cina alla Russia.

In altre parole, non si tratta solo di “fare affari”: si tratta di architettura strategica.

E l’interrogativo che si insinua è sottile quanto imprescindibile: accettare capitali statunitensi nei settori ad alta criticità significa rafforzarsi o delegare la propria sovranità tecnologica?

La risposta non è né binaria né stabile. Dipenderà – come sempre – da chi, alla lunga, controllerà gli snodi decisionali di queste infrastrutture: il software, i protocolli, le condizioni contrattuali, le clausole di recesso.

La dimensione economico tecnologica si intreccia con quella militare in modo sempre più fluido.

Ed è sull’Ucraina che questa intersezione diventa chiaramente visibile.

Il Regno Unito ha assunto una postura ufficiale di piena continuità strategica: fondi, aiuti e partenariato di lungo periodo verso Kiev.

Parallelamente, è stata delineata una cornice di cooperazione che si estende su ambiti militare, industriale, civile e diplomatico.

Un impegno che Londra presenta come “for as long as needed”, senza scadenze implicite nei documenti pubblici.

Ma qui entra in gioco il secondo snodo critico: fino a che punto questo supporto si traduce in impegni vincolanti, strutturati, resilienti al cambio politico interno?

Il dubbio è lecito, specialmente guardando alla posizione americana. Sotto la presidenza Trump, dichiarazioni e segnali lasciano intendere che gli Stati Uniti intendano mantenere la libertà di rinegoziare o modificare impegni in base agli interessi emergenti, evitando in molti casi garanzie vincolanti.

Questa strategia transazionale della potenza non è sorpresa: è coerente con un profilo presidenziale che privilegia il ritorno dell’interesse nazionale nella sua forma più pragmatica.

E così emerge la tensione: da un lato un Regno Unito che si vincola in modo crescente a un impegno militare e politico di lungo periodo, dall’altro un potenziale partner statunitense che rivendica la libertà di sottrarsi a ogni vincolo se gli interessi nazionali lo richiedessero.

È una asimmetria potenziale che rischia di diventare attuale in caso di evoluzioni sfavorevoli sul campo di battaglia o di un mutamento della narrativa pubblica interna.

E nel momento in cui il supporto diventa impopolare, anche le alleanze più solide possono incrinarsi.

Se l’Ucraina è il fronte dell’attrito con la Russia, Israele è il campo magnetico della tensione morale e diplomatica.

Il Regno Unito ha assunto una posizione duplice: da un lato riconosce il diritto di Israele a difendersi, dall’altro si è espresso – con crescente enfasi – contro alcune operazioni militari a Gaza che rischiano di aggravare la crisi umanitaria.

È una linea fragile, tesa, esposta a pressioni sia interne sia internazionali. Soprattutto quando Washington – sotto la presidenza Trump – sembra voler adottare una linea molto più netta, con un sostegno a Israele sempre meno condizionato e sempre più proattivo.

Ed è qui che si inserisce il terzo interrogativo strategico: fino a che punto il Regno Unito sarà in grado di mantenere una postura equilibrata tra il sostegno all’alleato israeliano e la difesa della legalità internazionale?

Le pressioni non saranno solo morali: riguarderanno le licenze per l’esportazione di armamenti, l’impegno nei fori multilaterali, la credibilità interna ed esterna di Londra come attore globale che ancora ambisce a essere arbitro, non solo parte.

In sintesi, la “special relationship” tra Regno Unito e Stati Uniti non è semplicemente consolidata.

È stata profondamente riformulata.

Se la Guerra Fredda aveva definito i suoi parametri sul piano militare strategico, oggi il rapporto si struttura come una convergenza ibrida: tecnologica, energetica, informativa, finanziaria.

Una convergenza che promette potenza, ma implica dipendenza. Londra si avvicina a Washington con crescente intensità, ma il rischio è che questa vicinanza diventi una delega implicita della propria autonomia strategica.

Una situazione che appare vantaggiosa nel breve termine – investimenti, know how, protezione politica – ma che potrebbe rivelarsi vulnerabile quando si tratterà di prendere decisioni indipendenti in contesti di crisi.

Il vero nodo, dunque, non è se l’alleanza resisterà.

È quali condizioni la renderanno sostenibile.

Perché in un mondo multipolare, iperconnesso e instabile, il potere non risiede più nelle dichiarazioni pubbliche, bensì nei protocolli sottoscritti a bassa visibilità, nei nodi di rete che controllano le informazioni, nelle piattaforme tecnologiche che abilitano – o disabilitano – le capacità decisionali degli Stati.

Chi controlla l’infrastruttura, controlla la sovranità.

E il Regno Unito, oggi, si trova al bivio: potenziare la cooperazione con Washington, o cominciare a fare i conti con ciò che ha già, irrevocabilmente, ceduto.

*Esperta Relazioni internazionali, istituzioni e diritti umani (ONU)

©RIPRODUZIONE RISERVATA