Di Gianpietro Panziera*

BOLOGNA (nostro servizio particolare). Dopo lunga e controversa anticamera, l’argomento 2° Corpo d’Armata polacco sta finalmente divenendo più noto, non solo agli studiosi della storia della Polonia, ma anche al pubblico italiano, sempre più informato sull’epopea di questo anomalo e scomodo Esercito.

Si deve riconoscere lo sforzo delle Istituzioni e delle Associazioni polacche nella trasmissione della memoria del 2° Corpo, trovando finalmente anche da parte italiana una doverosa apertura, in passato colpevolmente trascurata.

Si devono anche ringraziare i tanti studiosi locali delle regioni attraversate dai soldati del Generale Wladyslaw Albert Anders: da Giuseppe Campana per le Marche a Enzo Casadio per l’Emilia Romagna e Gianluca Vernole per la Puglia, ai giovani registi Alessandro Quadretti ed Elena De Varda con i loro docufilm, all’artista e autore teatrale Andrea Caimmi e allo scultore bolognese Luigi Enzo Mattei, per citare solo alcuni nomi.

Non stupisce, pertanto, che le vicende del 2° Corpo, così ricche di variazioni umane e storiche, siano state adattate anche alla narrazione di Roberto Saviano il 25 aprile 2015, in prima serata su Rai 1, dal Cimitero militare polacco di Montecassino.

Dopo 80 anni, la memoria delle donne e degli uomini di questo Esercito particolare riesce ad abbracciare un orizzonte temporale più vasto, proponendosi come esempio unico per la sua diversità, straordinarietà e complessità, all’interno della lunga stagione totalitaria del Novecento.

Il 2° Corpo, dopo essere stato costretto ad un tragico e tormentato esilio, offre di sé un’immagine ancora attuale e una visione precorritrice degli ideali dello spirito europeo del secondo Dopoguerra.

Negli ultimi anni, la sua eredità è stata giustamente protagonista di ulteriori approfondimenti e studi, attraverso la riconquista di una storia portatrice di un significato autentico, anche per chi non ha vissuto direttamente quell’epoca.

Nel corso di questo intervento farò costante riferimento alla mia tesi di laurea (1).

Mi sono occupato della storia del 2° Corpo dal 1996 e sono partito proprio dal cimitero di guerra di San Lazzaro a Bologna (2), monumento imponente e luogo ideale per avvertire dentro di noi

L’importanza del sacrificio di questi uomini, per i valori della libertà e della pace.

A quel tempo ignoravo l’esistenza del 2° Corpo comandato dal Generale Anders, come molti, purtroppo, la ignorano ancora oggi.

Forse, ero anch’io assuefatto all’idea che fossero gli americani i veri e autentici liberatori. Un mito dell’alleato americano, che Carlo Levi descrisse limpidamente nel suo libro L’Orologio: “Gli americani, certo, erano tutt’altra cosa. Erano giovani e ricchi, e allegri, e venivano dall’altro mondo, dal mondo di là dal mare, dal paese sognato della fortuna. La fortuna portava con sé. Diversamente i militari polacchi erano “… questa piccola America minore, così povera di mitologia e di speranza, così poco poetica, senza il mare di mezzo, fatta di baffi rossi, di immagini di santi e di bottiglie di birra. Era tuttavia una realtà, minuta e miserabile, ma una realtà, strana e fuori del consueto” (3) .

Consultando le biblioteche bolognesi, trovai alcuni libri che citavano il 2° Corpo, ma sempre e solo con commenti che ne celebravano il contributo nella guerra contro i nazifascisti.

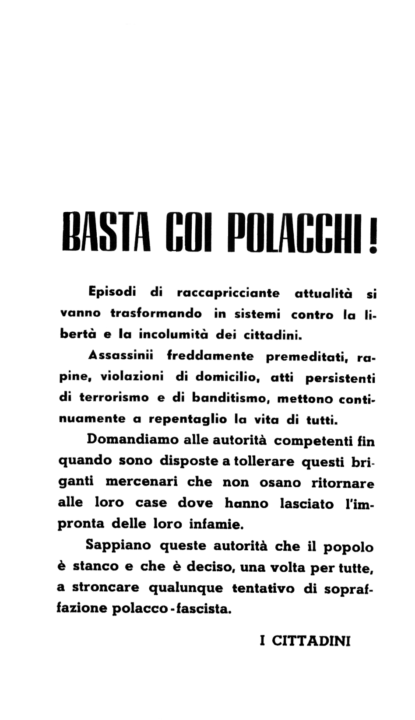

Per il resto poco o nulla, mentre il mio proponimento era di trovare conferme a certe voci, che volevano i soldati polacchi acerrimi antisovietici, tali da rendersi protagonisti di aggressioni e di violenze contro i comunisti e i socialisti italiani. In Italia, chi aveva provato, più di altri, a fare chiarezza sulla storia di questo esercito fu uno dei suoi ufficiali, il prof. universitario Riccardo Casimiro Lewanski, nel libro “I giorni della Liberazione. Il 2° Corpo d’Armata polacco in Romagna e a Bologna”.

Tuttavia, nell’importante lavoro di Lewanski non v’è quasi traccia delle incomprensioni politiche tra polacchi e italiani.

Il contrasto ideologico, non fu ignorato da un altro storico bolognese, l’ex partigiano Nazario Sauro Onofri, nel libro “Il triangolo rosso” (1945-1947) .

Onofri, descrivendo il clima di tensione sociale e politico del dopoguerra in Emilia Romagna, inserì i soldati polacchi, accusati di vicinanza, con i fascisti e animati di violento anticomunismo. Per me era molto interessante vedere come tra Lewanski e Onofri fossero ancora intatte le divergenze ideologiche, che avevano diviso la resistenza bolognese e i soldati del 2° Corpo, soprattutto per le reciproche pretese di essere i “veri” liberatori di Bologna.

Una visione già testimoniata dal comunista Dozza, primo sindaco di Bologna nel dopoguerra: “I polacchi destano qualche preoccupazione; manifestano un anticomunismo viscerale, pregiudiziale, che può essere foriero di brutti scontri” (4) .

Oggi, per quanto riguarda la liberazione di Bologna, si può serenamente affermare che la sua realizzazione fu ottenuta da un impegno di più parti (partigiani, Alleati, Gruppi di combattimento italiani).

Solo la diversa interpretazione politica di ciascuna parte ha tentato, negli anni, di prevalere sulle altre; mentre, mantenendosi fedeli allo storico Bloch: “I guai cominciano soltanto quando ogni proiettore pretende di vedere tutto da solo; quando ogni regione del sapere crede di essere una patria” (5) . In quegli anni mi recai anche a Varsavia, dove conobbi due storici: il prof. A. Paczkowski e il ricercatore di storia militare dott. S. Wawer.

Entrambi mi confermarono l’interesse che la pubblicistica polacca aveva riscoperto per le vicende dell’armata di Anders.

Nel corso degli anni ’50, durante lo stalinismo, sul Generale Anders si era abbattuto l’ostracismo della storiografia di regime.

Poi negli anni ’70, gli storici polacchi avevano ripreso l’esperienza del 2° Corpo, enfatizzando il loro eroismo nella battaglia di Montecassino mentre solo dopo il 1989, Anders fu riabilitato e avviato il recupero della sua memoria storica.

Tuttavia, né Paczkowski né Wawer erano a conoscenza di episodi che avevano contrapposto i soldati polacchi alla popolazione italiana. A questo punto, le mie ricerche mi spinsero fino a Roma: all’Archivio Centrale dello Stato (ACS), all’Archivio Storico Diplomatico degli Affari Esteri (ASME), all’Archivio dell’Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell’Esercito (AUSSME).

Presso I’ACS, consultando il fondo di Pubblica Sicurezza per gli anni 1944-46, trovai due buste (178-179) dal titolo eloquente: “Incidenti provocati da militari polacchi”.

All’interno delle buste ho così potuto scoprire una quantità vastissima di rapporti prefettizi e segnalazioni di comandanti dei Carabinieri, che riguardavano episodi di incidenti tra militari polacchi e simpatizzanti comunisti e socialisti italiani. Non solo, nei fascicoli erano anche elencati altri tipi di reati, non politici, che coinvolsero militari polacchi e civili italiani: aggressioni, furti e rapine, investimenti di automezzi militari.

Avevo trovato le prove dell’esistenza di difficili e non sempre lineari rapporti tra soldati polacchi e popolazione italiana, specialmente nelle province marchigiane e romagnole.

Inoltre, la consultazione presso l’ASME mi permise di comprendere quanto la questione del 2° Corpo avesse potuto influenzare le complicate e sensibilissime trame della diplomazia italiana, negli anni della sua ricostruzione democratica. In questi ultimi documenti, il 2° Corpo, da esercito vincitore e liberatore, passava ad oggetto indesiderato nelle logiche diplomatiche tra Italia e Polonia, da sciogliere quanto prima.

Per questo motivo, al termine delle mie ricerche scelsi di associare, nel titolo del mio elaborato di laurea, l’aggettivo qualificativo scomodo al termine esercito.

Oggi, a distanza di tanti anni, conservo quell’aggettivo ma lo associo a memoria, memoria scomoda. Slawomir Mrozek, autore teatrale polacco, scrive ” Il presente falsificato genera un futuro malato. La storia si vendica…” (6) . Noi siamo qui per tradurre quella vendetta in desiderio di conoscenza e di comprensione. Per questo, sono convinto che la memoria del 2° Corpo può essere un’opportunità importante per stimolare in noi l’interesse per la storia dell’Europa e soprattutto per permettere ai più giovani di trovare un comune orizzonte europeo, proprio attraverso la storia del Novecento. In ltalia, a lungo le vicende del 2° Corpo sono state trascurate, ma negli ultimi anni qualcosa sta cambiando.

Già in occasione della 10^ edizione della Festa Internazionale della Storia, organizzata dall’Università di Bologna, si è tenuto un convegno per raccontare del 2° Corpo, con un titolo significativo: “La memoria maltrattata”.

Ma vorrei citare anche un altro seminario, intitolato “Per ricordare il 2° Corpo in ltalia (1943-1946)”, che si è tenuto a Roma nell’aprile del 2013, organizzato dalla Accademia Polacca e dalla Fondazione Umiastowska.

In questa occasione, studiosi polacchi e italiani si sono confrontati per portare nuovi spunti e riflessioni sulla storia del 2° Corpo.

Fra tutti lo storico polacco, già Console a Milano, e ora professore all’Università di Cracovia, Krzysztof Strzalka.

Di quei giorni, ricordo la forza combattiva dell’intervento di Anna Maria Anders, figlia del Generale .Anders, che definendosi ambasciatrice tra passato e futuro esortava: “Dobbiamo guardare avanti con la gioventù”.

E quindi, la storia del 2° Corpo può essere un esempio per raccontare ai giovani, nati in un’Europa post-ideologica, la storia del XX secolo, come ci invita a fare la stessa filosofa ungherese Agnes Heller: “L’Europa ha commesso il suo peccato originale esattamente cent’anni fa. La prima metà del XX secolo sarà ricordata nella storia come il secolo europeo delle guerre, del terrore, dei campi di concentramento, come il secolo europeo degli assassini di massa motivati ideologicamente, il secolo di Auschwitz e dei Gulag (…) Senza uno spirito democratico forte e vivo la democrazia di massa diventerebbe una foglia morta” (7) .

Il lungo cammino: dalla Polonia all’Italia

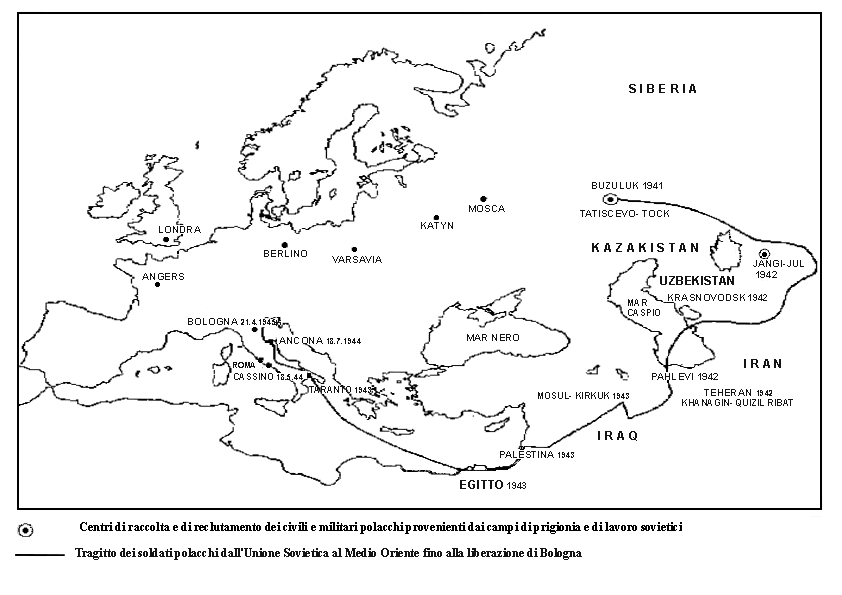

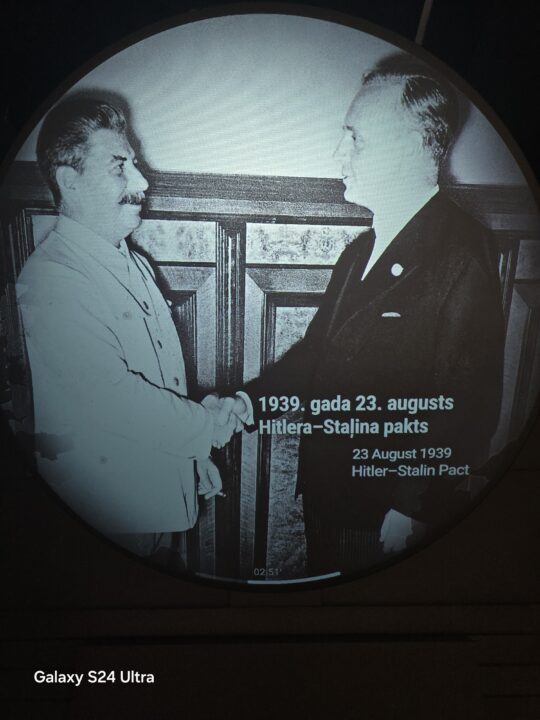

Raccontare l’epopea del 2° Corpo significa dunque ripercorrere insieme anche alcune tappe fondamentali della storia europea. La data scatenante per le sorti della 2^ Guerra Mondiale fu il 23 agosto 1939.

Quel giorno, a Mosca, la Germania nazista e I’Unione Sovietica firmarono un Trattato di non aggressione, il Patto Ribbentrop-Molotov, che in un protocollo segreto prevedeva la divisione della Polonia tra il III Reich e l’URSS.

Dopo pochi giorni, la Polonia veniva aggredita ad Ovest dalla Germania il 1° settembre 1939 e ad Est il 17 settembre dall’URSS, subendo così la sua quarta spartizione.

Tralasciamo, in questa sede, di raccontare quale fu il devastante impatto dell’occupazione nazista, che cercò di cancellare la cultura polacca e l’esistenza stessa di un popolo e di una Nazione, attraverso la pratica sistematica e industriale dell’odio razziale e dello sterminio di massa, simboleggiato da Auschwitz e dall’universo concentrazionario dei lager.

Altrettanto brutale fu l’occupazione sovietica, attraverso la polizia segreta della NKVD, che attuò una vera e propria “pulizia di classe” con distruzioni di chiese, uccisioni e deportazioni di massa.

Dal 1940, almeno un milione di polacchi furono deportati nella Russia asiatica e nei campi di prigionia e lavoro siberiani.

L’attacco tedesco all’Urss il 22 giugno 1941, sconvolse i piani dei sovietici e mutò il destino stesso del futuro Esercito di Anders, agevolando la ripresa delle relazioni tra il governo polacco in esilio a Londra guidato dal Generale Władysław Sikorski e Mosca.

Con l’accordo del 30 luglio 1941, tra Sikorski e l’ambasciatore russo Maisky, l’URSS accettava la formazione sul proprio suolo di un Esercito polacco.

Una svolta nella vita di migliaia di prigionieri polacchi, che ottenuta l’amnistia, accorsero in massa verso i campi di accoglienza della nascente armata in URSS.

Il Generale Anders, da poco liberato dalle prigioni sovietiche della Lubianka, fu designato comandante dell’Esercito polacco, il cui Quartiere generale fu situato a Buzuluk, nella regione del Volga Centrale.

Nei campi d’accoglienza arrivarono molti uomini, spesso accompagnati dalle proprie famiglie.

La maggioranza di questi individui sopraggiungeva in condizioni materiali e fisiche critiche, indeboliti e affamati dalla prigionia, dal lavoro coatto e dal lungo viaggio compiuto, negli smisurati spazi del territorio sovietico.

Nella prima metà d’ottobre il numero dei volontari era già molto alto: l’Esercito sommava già circa 40 mila persone, tra soldati e civili

. Tuttavia, nel corso dei mesi successivi, le autorità sovietiche iniziarono a porre difficoltà burocratiche e pratiche alla macchina organizzativa polacca, limitandone i rifornimenti di viveri, vestiario e armi.

In pratica, i sovietici seguitarono a trattenere molti polacchi nei battaglioni di lavoro dell’Armata rossa.

Tra l’altro, si faceva sentire l’assenza di migliaia di ufficiali tra i volontari reclutati nell’Esercito. Uno dei problemi più pressanti per il Generale Anders, che purtroppo incontrava nei russi risposte evasive e reticenti.

Stalin, in un incontro con Sikorski e Anders al Cremlino la sera del 3 dicembre 1941, in merito alle domande sui prigionieri aveva affermato: “Tutti i polacchi sono stati rimessi in libertà” e sugli ufficiali: “Sono fuggiti in Manciuria (8) “.

Solo nell’aprile 1943, con il ritrovamento da parte tedesca di migliaia di corpi sepolti nella foresta di Katyn, verrà rivelata al mondo la tragedia dell’uccisione degli ufficiali polacchi.

In verità, solo dagli anni ’90 si è potuto chiarire definitivamente la colpevolezza sovietica del massacro di Katyn.

I documenti rinvenuti nell’Archivio segreto del Politburo, hanno permesso di ricostruire la tragica sorte di 22 mila militari polacchi.

Il 5 marzo 1940, Stalin e Molotov accolsero la proposta del Commissario per gli affari interni Berija di applicare “nei confronti dei detenuti la più alta misura punitiva: la fucilazione” (9) .

In pratica, 14.736 ufficiali dei campi di Starobelsk, Ostashkov e Kozelsk, e altri 11 mila detenuti nelle prigioni dell’Ucraina e Bielorussia, subirono una condanna irrevocabile.

Czapski, pittore ed intellettuale carismatico, capo del Settore Propaganda e Informazione del 2° Corpo, fu tra i pochi sopravvissuti al campo di Starobelsk, uno dei luoghi del massacro di Katyn, nella primavera 1940.

Qui i sovietici fucilarono almeno 22 mila ufficiali polacchi, per la maggior parte riservisti: professori, avvocati, dottori, ingegneri, giornalisti, artisti, buona parte dell’intellighenzia polacca.

Katyn, il luogo dove il crimine e la menzogna si sono incontrati, parafrasando lo storico Zaslavsky.

Le pressioni di Anders e Sikorski riuscirono, tra il gennaio e febbraio 1942, a far trasferire l’Armata dove il clima era più sopportabile, in Kazakistan, Kirghizistan, Uzbekistan.

Il Quartiere generale polacco si spostò quindi a Jangi-Jul, tra Samarcanda e Tashkent, dove la mortalità restò comunque alta per la denutrizione e varie malattie, soprattutto tifo e malaria.

Dopo pochi mesi, a causa dell’insofferenza sovietica ad assicurare un mantenimento fisico e militare ai polacchi, Anders decise e ottenne l’evacuazione in Iran dei suoi uomini. Tra il maggio e l’agosto 1942 più di centomila tra soldati e civili polacchi lasciarono l’URSS, anche se erano solo una piccola parte di quanti erano costretti a restare sotto il potere sovietico.

L’Armata polacca trovò in Persia il luogo per la propria riorganizzazione, finalmente sotto il comando britannico, dal quale dipenderà in tutto e per tutto fino alla fine della guerra. Dopo il freddo patito nelle regioni centro asiatiche, questi uomini dovettero adattarsi alle caratteristiche climatiche di una delle zone più calde del pianeta.

Il Comando polacco cercò di alleviare le sofferenze delle donne e dei bambini, inviandone una parte, circa 11 mila, in India e nell’Africa Centrale e Nuova Zelanda.

Nell’autunno del 1942, il grosso dei soldati fu radunato nel deserto iracheno, tra Khanaqin e Quiz Il Ribat, dove fu creato il quartier generale dell’Armata polacca, d’ora in poi denominata “d’Oriente” (APW) fino a quando, nel luglio del ’43, prenderà il nome di 2° Corpo d’armata polacco.

In seguito, i polacchi si spostarono in Palestina, e dall’autunno iniziò per loro un addestramento speciale, che prevede esercitazioni nella presa delle catene montuose in Siria e Libano, per abituarli alle caratteristiche del territorio italiano, la tappa successiva nel cammino dell’Esercito di Anders.

Già da novembre il 2° Corpo iniziò il suo spostamento in Egitto, in attesa degli ordini per il trasferimento in Italia.

Il primo contingente militare approdò a Taranto il 21 dicembre ma le partenze dall’Egitto continuarono nei mesi successivi, fino al completo trasferimento nell’ aprile 1944.

In totale, furono trasferiti più di 50 mila soldati polacchi, che furono collocati agli ordini della VIII Armata britannica. Al loro seguito c’erano unità di servizio e di riserva: centri di addestramento, ospedali, e circoli ricreativi, fra i quali il P.K.S., Servizio ausiliario delle donne.

Il 2° Corpo era un Esercito ben organizzato, anche se composto da uomini la cui età era piuttosto alta, compresa mediamente tra i 30 e 50 anni. Secondo lo storico polacco Zaron, solo il 22,7%, degli ufficiali e soldati semplici, era inferiore ai 30 anni (10).

Le battaglie italiane

Il 1943 fu un anno speciale per i polacchi di Anders: il 16 gennaio 1943, il governo di Mosca informava Sikorski che tutti i cittadini, compresi quelli polacchi, residenti nelle zone orientali della Polonia, occupate nel settembre 1939, erano considerati cittadini sovietici.

Inoltre, il 26 aprile, l’Unione Sovietica punì la determinazione polacca di scoprire la verità su Katyn, con la rottura formale delle relazioni diplomatiche con il governo di Londra.

Anche per I’ltalia il 1943 fu un anno speciale: lo sbarco alleato in Sicilia, la caduta del fascismo il 25 luglio, l’armistizio l’8 settembre, l’affermarsi della lotta partigiana, l’inizio dell’occupazione tedesca con il concorso degli italiani della Repubblica Sociale di Salò, rimasti fedeli all’ideologia fascista.

L’ltalia divenne protagonista dello scacchiere militare internazionale e la guerra entrò direttamente nelle case degli italiani.

E dal 1943 al 1945 sarà Guerra di Liberazione ma anche civile. In questo contesto, i soldati polacchi iniziano la loro Campagna d’ltalia.

In questa sede ci concentreremo solo su alcune delle battaglie più importanti del 2° Corpo e certamente quella di Montecassino è la più conosciuta e illustre, quella che più è rimasta nella memoria dei polacchi, al termine della guerra.

Nella fattispecie, i militari polacchi riuscirono dove ben tre volte avevano fallito gli Alleati: abbattere le difese tedesche sul massiccio di Montecassino, perno della linea Gustav. Per gli alleati era l’ultimo ostacolo per procedere su Roma e il Generale Albert Kesselring, comandante delle Forze Armate tedesche, aveva ideato e voluto la Linea Gustav proprio per frenare l’avanzata angloamericana.

Le divisioni della V Armata americana tentarono ripetutamente dal gennaio al marzo 1944 di espugnare i bastioni difensivi germanici, ma senza successo.

La stessa Abbazia benedettina, che svetta su Montecassino, fu rasa al suolo il 14 febbraio dai bombardieri americani, azione rivelatasi poi inutile e dannosa.

Il 23 marzo il Generale Leese, Comandante della VIII Armata britannica, si recò da Anders nel Quartier generale di Vinchiaturo per proporre al comandante polacco di partecipare all’operazione per lo sfondamento della linea Gustav.

Al 2° Corpo sarebbe spettata la più impegnativa delle missioni: la conquista di Montecassino.

Per Anders era finalmente giunta l’occasione tanto agognata, dimostrare all’opinione pubblica internazionale il valore dei suoi uomini. Con queste parole Anders caricò i propri uomini: “Niech lew mieszka Naszym sercu” (Che il leone abiti nel vostro cuore).

Nella notte tra l’11 e il 12 maggio scattò l’offensiva alleata.

Il 12 maggio, mentre i battaglioni polacchi credevano d’essere vicini al successo, iniziò la controffensiva tedesca.

Per Anders non c’era altra soluzione: ordinò la ritirata e la cessazione delle operazioni.

Nei giorni successivi, Anders elaborò un nuovo piano d’attacco, questa volta, più metodico e accurato.

La seconda manovra d’attacco iniziò il 17 maggio, ma ancora una volta i battaglioni polacchi si trovarono davanti una strenua difesa dei tedeschi, ma l’avanzata inglese alle loro spalle rischiava di chiuderli in una sacca senza uscita.

Per questo, la sera del 17 maggio arrivò per i “Diavoli verdi”, la 1^ Divisione di Paracadutisti, l’ordine di ritirata generale.

Il giorno dopo, le pattuglie di ricognizione polacche avanzarono facilmente dentro le linee nemiche; l’ostacolo maggiore fu lo spettacolo di morte e desolazione che si era accumulato sul terreno.

Alle 2.30 del mattino il Monastero fu raggiunto: la bandiera polacca sventolava sopra le macerie del convento benedettino (11).

La battaglia di Montecassino coprì effettivamente di gloria e di vanto il nome del 2° Corpo polacco tra gli eserciti alleati, ma il conto delle perdite di quei giorni fu altrettanto oneroso: 924 morti, 2.930 feriti e 94 dispersi.

Dopo i fasti della vittoria di Montecassino, il nuovo obiettivo del 2° Corpo polacco era Ancona, il cui porto aveva assunto un’importanza strategica per i rifornimenti Alleati, nell’avanzata verso Nord.

Nel corso di questa operazione, al Corpo polacco fu affidato il comando del Corpo ltaliano di Liberazione (CIL) del Generale Umberto Utili e la Brigata partigiana abruzzese “Majella”.

Insieme a questi ultimi i polacchi avevano il compito di inseguire e tallonare la ritirata tedesca lungo l’Adriatico, avvicinando le posizioni alleate alla Linea Gotica.

L’attacco su Ancona ebbe inizio il 17 luglio e il giorno seguente il Reggimento di Ulani “Karpaty” entrò da vincitore in città (12). L’avanzata alleata lungo il Centro Italia spinse le divisioni tedesche a ripiegare sulla Linea Gotica: una poderosa roccaforte difensiva, che attraversava la penisola da Pesaro a Massa Carrara, passando per l’Appennino tosco-emiliano.

La Linea Gotica era per i tedeschi lo sbarramento estremo all’avanzata Alleata verso Nord, quanto lo era stata la Gustav per Roma. Toccava alla VIII Armata muoversi per prima e il 2° Corpo polacco avrebbe inaugurato l’offensiva con la conquista del fiume Metauro.

In seguito la marcia alleata avrebbe progredito fino a Pesaro, da dove il 2 settembre i tedeschi si ritirarono tallonati alle spalle dai polacchi.

Con la conquista di Pesaro e la rottura della Linea Gotica, il 2° Corpo interruppe i propri combattimenti e si ritirò nelle Marche, in riserva della VIII Armata.

Ma il riposo marchigiano dei polacchi fu destinato a non durare a lungo.

Da metà ottobre a mettere alla prova i polacchi erano gli Appennini, con le strade rese frananti dalle piogge autunnali.

Nel frattempo, le posizioni della VIII Armata all’interno della Gotica erano progredite in Romagna, liberando il 21 settembre Rimini e il 20 ottobre Cesena. |l compito dei polacchi era di coprire, dalla dorsale appenninica, l’avanzata del 5° Corpo britannico in cammino verso Forlì.

Fu una marcia impegnativa e trionfale allo stesso tempo, con uomini che s’inerpicavano per colline fangose, sotto una pioggia incessante, mentre dietro procedevano le colonne di muli con i rifornimenti (13).

Il 27 ottobre, i soldati polacchi ebbero anche la soddisfazione di liberare Predappio, la città natale di Mussolini. Forlì fu presa il 9 novembre, mentre i polacchi si spingevano in direzione di Faenza, liberata solamente il 16 dicembre.

Al termine di queste offensive, le truppe tedesche si ritirarono oltre il fiume Senio, dove il cammino della VIII Armata si arrestò, nell’attesa di condizioni climatiche più favorevoli all’attacco.

Questi mesi di attesa furono importanti soprattutto per il Generale Anders, che riuscì a rafforzare il 2° Corpo con nuovi soldati, circa 30 mila.

Si trattava di polacchi costretti ad arruolarsi nella Wehrmacht e poi liberati dagli Alleati, in gran parte polacchi originari delle regioni occidentali della Polonia: Poznania, Slesia e Pomerania.

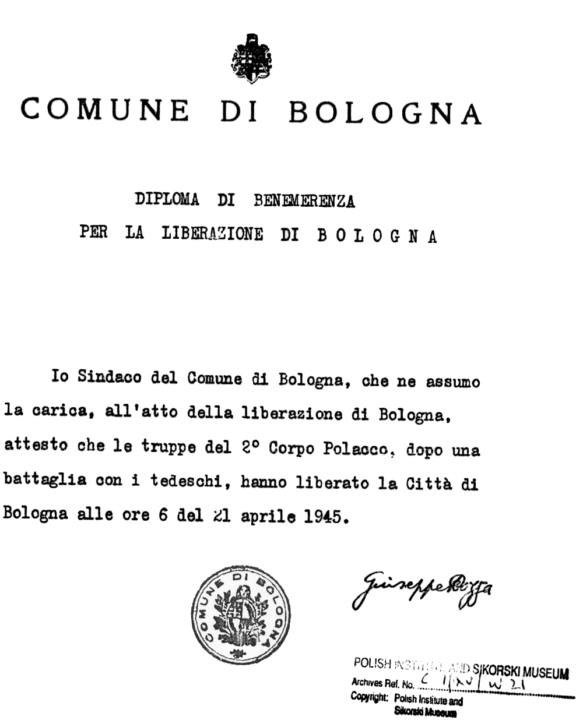

Nella primavera, il nuovo obiettivo strategico degli Alleati era la conquista di Bologna, per poi avanzare attraverso la pianura padana nel Nord d’ltalia.

Ancora una volta, gli uomini di Anders rivestirono un ruolo fondamentale nel successo delle operazioni, entrando per primi nel capoluogo emiliano il 21 aprile 1945.

Tuttavia, nella prima fase dell’attacco qualcosa non quadrò nelle operazioni di bombardamento sulle linee nemiche.

Purtroppo, il 9 aprile alcuni bombardieri statunitensi “Liberator” calcolano male l’ampiezza del fronte e sganciarono alcuni ordigni sopra le posizioni dei battaglioni avanzati polacchi, che subirono la perdita di circa 200 uomini, di cui 60 morti.

L’offensiva non era iniziata sotto una buona stella, ma ugualmente il 10 aprile fu preso il Senio e dal 13 aprile in poi i fiumi e torrenti Santerno, Sillaro, Gaiana. Oramai, Bologna era ad un passo e le migliori unità tedesche erano state vinte definitivamente.

La mattina del 21 aprile il 9° battaglione “Karpaty”, poi denominato “Bolognese”, comandato dal Maggiore Leon Forczyk, piegò le ultime difese tedesche nei pressi del fiume Savena ed entrò a Bologna.

Erano le sei del mattino, quando i soldati polacchi, guidati da un partigiano, giunsero da Strada Mazzini nel centro di Bologna, issando la bandiera polacca sulla torre degli Asinelli.

Durante la Campagna d’ltalia, il 2° Corpo polacco ha subito, tra morti, feriti e dispersi, oltre 17 mila perdite.

Restano a perenne memoria i cimiteri di Casamassima, Montecassino, Loreto e di San Lazzaro a Bologna. Bologna era l’ultimo sacrificio in battaglia dei soldati polacchi, che nei giorni successivi si ritirarono, in riserva della VIII Armata, tra le Marche e la Romagna.

Del resto, l’ltalia sarebbe stata interamente liberata di lì a pochi giorni, con la capitolazione tedesca. Per i soldati polacchi si concludeva vittoriosamente la Campagna bellica italiana, anche se per loro questo significa l’inizio di un nuovo ciclo, che in pratica coincise con la caduta e la crisi delle loro aspettative politiche nazionali.

Le grandi potenze vincitrici avevano già disegnato i confini politici e militari della “nuova” Europa, entro i quali il sistema capitalista e comunista avrebbero agito.

La Conferenza di Yalta (4-11 febbraio 1945) decise le sorti del futuro Stato polacco, che vide per sempre svanire le speranze di un recupero dei territori orientali, a favore di un allargamento ad Occidente, a spese della sconfitta Germania.

Da questo momento in poi, il governo polacco di Londra fu esautorato dagli stessi tradizionali alleati e il 2° Corpo che rappresentava il suo braccio armato fu direttamente investito dai cambiamenti degli equilibri internazionali, nel momento in cui era riuscito in uno dei suoi più ambiziosi obiettivi: la liberazione dell’ltalia.

In pratica, Anders e i suoi uomini furono così costretti ad assistere impotenti al crollo delle loro speranze di una Polonia libera dall’ingerenza sovietica, soffrendo e sperimentando per primi le conseguenze di un embrionale “Guerra Fredda”.

Un Esercito scomodo, una memoria scomoda

All’interno di questa complessa situazione storica e umana, si può inquadrare il comportamento tenuto da alcuni soldati polacchi nei confronti dei comunisti e socialisti italiani, e viceversa.

Le esperienze dell’invasione sovietica, della deportazione, della prigionia e dell’esodo attraverso il Medio Oriente fino all’ltalia, avevano prepotentemente segnato le coscienze di questi “sopravvissuti” e continuavano ad esercitare su di loro un indubbio peso morale.

Non da ultima, la notizia della tragica fine della resistenza polacca dell’insurrezione di Varsavia nell’agosto del 1944, repressa crudelmente dai nazisti, mentre le divisioni sovietiche, ferme sulle rive orientali del fiume Vistola, non mossero un dito in aiuto.

Per comprendere più intimamente questi uomini, si devono rileggere le parole dello scrittore Jan Bielatowicz, che combatté in ltalia: “L’esistenza del 2° Corpo ha perduto un’importanza prima di tutto per il proprio popolo.

Il 2°Corpo era come una grande nave che viaggiava attraverso il tempo, raccogliendo ovunque naufraghi polacchi. Era l’ultima speranza, il rifugio e il punto di arrivo per tutti i polacchi dispersi per il mondo a causa della guerra o ancora prima incarcerati nei campi di prigionia e nei lager sovietici (14)”.

Per alcuni militari polacchi non deve essere stato facile accettare i comunisti e i socialisti italiani, che dichiarano orgogliosamente la loro appartenenza politica: nelle manifestazioni popolari, nei comizi, nell’esibizione di fazzoletti rossi e di bandiere con falci e martello.

Negli uni e negli altri era assoluta la forza della propria ragione, da una parte c’erano i partigiani, trionfanti su l’odiato nemico nazifascista; dall’altra i soldati dell’Esercito alleato e vincitore, ma condannati dai precipitosi eventi della storia.

Oggi la rilettura di certe incomprensioni è sicuramente più immediata, anche perché il 2° Corpo approdò in Italia quando il modello dell’URSS ed il mito di Stalin avevano conquistato il partito comunista e socialista.

Anche per questo i polacchi, dopo aver vinto la guerra contro il nazifascismo, iniziarono a porsi contro il pericolo di un allargamento in Europa del potere sovietico.

A loro deve essere riconosciuto il merito di aver maturato, in anticipo sui tempi, un’idea di Resistenza assoluta, contro ogni forma di totalitarismo.

Tuttavia, questa lungimiranza non giovò alla loro causa, anzi!

Con la fine della guerra, e l’inaugurarsi di nuovi equilibri geopolitici europei, la permanenza del 2° Corpo in Italia divenne un problema in più per il governo italiano, uno scomodo intralcio alla normalizzazione delle relazioni con la Polonia e l’URSS.

Soprattutto dopo il riconoscimento del Governo polacco di Varsavia il 6 luglio 1945, la diplomazia italiana iniziò ad incoraggiare la smobilitazione del 2° Corpo e il suo pieno ritiro, per favorire un avvicinamento a Varsavia e Mosca.

Così facendo, il Presidente del Consiglio Alcide De Gasperi riuscì anche a tenere saldi i rapporti con il partito comunista e socialista, ammorbidendo il rischio di contrasti tra i tre partiti di massa, nel corso dell’elaborazione della Carta Costituzionale.

Nei fatti, di ex soldati polacchi in Italia ne rimasero veramente pochi, circa 2.300 su più di 100 mila presenti fino al 1946 e tra questi meno di 15 mila rientreranno in Polonia.

La maggior parte emigrò nel continente americano, oceanico o in Inghilterra, che aveva istituito il Polish Resettlement Corp (Corpo di Reinserimento e Riadattamento dei polacchi), per agevolare il loro ingresso nella realtà sociale e civile inglese.

In Italia, molti continuarono i loro studi nelle Università italiane.

Nel solo Ateneo bolognese, secondo le ricerche condotte dal prof. Lewanski negli annuari dell’Università di Bologna, relativi agli anni 1945-1954, furono 104 i laureati polacchi, dei quali 92 ex combattenti del 2° Corpo.

E importante ricordare che il 2° Corpo fu anche promotore di cultura e di arte, per mezzo di riviste, periodici, libri, rappresentazioni teatrali e persino reportage e film di guerra.

A Roma nascono la Casa editrice “Istituto Letterario”, diretta da Jerzy Giedroyc e , nel 1947, la rivista “Kultura”, che poi continueranno da Parigi a rappresentare la cultura dissidente dell’emigrazione polacca.

Fra i suoi protagonisti ci sarà anche Gustaw Herling Grudziski, autore di “Un mondo a parte”, libro e opera fondamentale per comprendere i gulag e anche le vicende del 2° Corpo.

Conclusione

Al termine di questo nostro cammino, gli avvenimenti e le memorie al seguito del 2° Corpo lasciano aperte molte chiavi d’interpretazione.

Per certo, fu un’armata insolita, composta da donne e uomini scaraventati dentro l’abisso della guerra fin dal 1939, costretti a sopravvivere a tutte le tragedie di quell’Europa: le deportazioni, la prigionia, la fame, le malattie e la crudeltà delle armi.

Le donne e gli uomini del 2° Corpo, profondamente trasformati dalla vita, lottarono per ideali superiori ed universali, battendosi contro ogni ragione convenzionale, che di lì a poco avrebbe nuovamente sospeso il dialogo tra le nazioni e i popoli, nell’Europa e nel mondo. Ecco le parole di un manifesto polacco, dell’agosto del 1946: ” Non è questo il “V. Day” polacco perché la Polonia si trova ancora in schiavitù; non è neanche il “V. Day” del mondo perché tutta I’Europa centrale, con i suoi 127 milioni di abitanti, vive dietro la cortina di acciaio della dominazione sovietica. Di là viene la minaccia alla civiltà cristiana, alla cultura europea, alla libertà dell’uomo e delle nazioni. Di la s’avvicina il totalitarismo e la più terribile reazione contro la democrazia”(15).

In conclusione, credo che sia chiaro a tutti che per comprendere la complessità del ‘900 e per riconquistare le ragioni di un moderno spirito europeo, è necessario approfondire la storia della Polonia e con essa l’epopea del 2° Corpo d’armata polacco.

A tal riguardo, conforta sapere che in Italia stanno operando con impegno istituzioni, associazioni, riviste italo – polacche, presenti su tutto il territorio nazionale, ma ancora di più è di buon auspicio l’interesse che la memoria di questi uomini sta suscitando, in ambito storico, artistico e culturale.

Breve nota biografica del Tenente Generale Wladyslaw Albert Anders

Nato a Bobie l’11 Agosto 1892, morto a Londra il 12 Maggio 1970, fu un generale e politico polacco. Nato in Polonia quando il paese faceva parte dell’Impero Russo, studiò al Politecnico di Riga, frequentò l’Accademia Militare di Pietroburgo fino al febbraio 1917.

Prese parte alla guerra tra la Polonia indipendente e la nuova Russia Sovietica. Fu poi inviato a Parigi all’Ecole Supérieure de Guerre.

Nel 1934 fu promosso Generale di Brigata.

Avviato sul fronte orientale nel 1939 contro i sovietici, restò ferito, fatto prigioniero e incarcerato, prima a Leopoli e poi a Mosca.

Rilasciato nel luglio 1941, ricevette l’incarico di formare, con gli ex prigionieri polacchi, un esercito che sarebbe stato impiegato nella guerra contro i nazisti.

Nel maggio del 1945, al termine della Guerra di Liberazione italiana le Divisioni polacche, forti di ben 103 mila militari, rimasero in Italia per garantire l’ordine fino al 1946, per poi essere trasferite in Inghilterra e lì mobilitate.

Nel giugno 1946, Anders aveva offerto le proprie truppe al Re Umberto II, che però rifiutò l’offerta volendo scongiurare il rischio di una nuova guerra civile in Italia.

La maggioranza dei soldati rimase in esilio e si stabilì in Gran Bretagna. Il Generale Anders – pluridecorato, ricevette dal Regno d’ltalia l’onorificenza di Cav. di Gran Croce dell’Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro e la Croce di Guerra al Valor Militare – morì a Londra il 12 maggio 1970 e venne seppellito nel Cimitero polacco di Montecassino. Dalla seconda moglie ebbe una figlia, Anna Maria, che è stata a lungo Ambasciatore della Repubblica di Polonia in Italia.

*Prof. Gianpietro Panziera, Docente di Storia presso I’Università Popolare Polesana e saggista di Rovigo.

NOTE

1) G. PANZIERA, Un esercito scomodo, il 2° Corpo d’Armata polacco in Italia (1944-1946),

Bologna A. A. 1998-1999.

2) E. CASADIO- M. VALLI, Il cimitero Militare Polacco di Bologna, Imola 2010.

3) C. LEVI, L’Orologio. Torino 1950, pp. 80-81.

4) S. SOGLIA, La liberazione di Bologna. Milano 1981, p. 226.

5) M. BLOCH, Apologia della storia o mestiere di storico. Torino 1969, p. 132

6) Sławomir Mrożek, Emigranti, Torino 1987, p.14.

7) La Repubblica, “Votate Europa”, 27 febbraio 2014, p.39.

8) DOCUMENTS ON POLISH-SOVIET RELATION 1939-1945, Vol.1. 1939-1943. London

1961, p. 233.

9) V. ZASLAVSKY, Il Massacro di Katyn, Il crimine e la menzogna. Roma 1998.

10) P. ZARON, Armia Andersa. Torun 1996, pp. 222-223.

11) W. NARDINI, Cassino. Fino all’ultimo uomo. Milano 1975.

12) G. CAMPANA, La battaglia di Ancona del 17-19 luglio 1944 e il 2° Corpo d’Armata

polacco, Falconara M.ma 2002.

13) E. CASADIO- M. VALLI, Il 2° Corpo polacco in Romagna, Imola 2006.

14) J. BIELATOWICZ, Laur Kapitolu wianek ruty. Na polach bitew II Korpusu. ( Il lauro di

Capitolio e il serto di ruta. Sui campi di battaglia del Secondo Corpo Polacco). London, s.d.

p.18.

15) ASME. Fondo SAP 1946-50, Polonia, B.4 (1946), Fasc. 1° Truppe polacche in ltalia-

Parte generale. Manifesto del 2°Corpo d’Armata polacco. Copia, riservata, inviata dal

Ministero dell’Interno al MAE, in data 19 agosto 1946.

BIBLIOGRAFIA:

Alessandrini L. 2008, Polacchi e i Partigiani comunisti a Bologna, in Kasprzak A. (ed.) 2008;

Polacchi a Bologna, 2° Corpo in Emilia Romagna, Imola: Bacchilega Editore;

Anders W. 2014, Memorie 1939-1946. La storia del II Corpo polacco, Imola: Bacchilega

Editore;

Caimmi A. 2013, Korpus Polski. Spettacolo teatrale, Ancona;

Campana G. 2009, 1943-1947. Il II Corpo d’Armata polacco in Italia, Ancona: Quaderni del

Museo della Liberazione di Ancona-N.1;

Casadio E. e Valli M. 2006, Il 2° Corpo polacco in Romagna, Imola: Bacchilega Editore;

Casadio E. e Valli M. (ed) 2010, Il Cimitero Militare Polacco di Bologna, Imola: Bacchilega

Editore;

Cataluccio F.M. 2004, Immaturità, Torino: Einaudi;

Cavara A. e Cavara M. (ed) 2011, Camioniste Polacche. Ausiliarie del 2° Corpo d’Armata

Polacco. Dalla Russia all’ltalia 1942-1946, Bologna;

Chap – Novakova. 2014, Tra armi e politica: gli ultimi anni di guerra nella poesia del 2°

Corpo, in Morawski P. (ed) 2014, Ricordare il 2° Corpo d’Armata polacco in Italia (1943-1946), Roma: Fondazione Romana Marchesa J. S. Umiastowska;

Come l’orso Wojtek è diventato soldato 2015, Associazione Eredità e Memoria, Imola: La

Mandragora;

Radozycka-Paoletti M. A. , Il Primo Raggruppamento Motorizzato Italiano e il II Corpo d’Armata Polacco sul Sangro-nascita della fratellanza d’armi polacca nella campagna d’Italia (1944-1945), su Speciale Storia Militare n.49 di Report Difesa-Geopolitica e Sicurezza del 20 dicembre 2024;

Contini E. 2015, Bologna Sperrzone, Bologna;

De Varda E. 2014, Per la nostra e la vostra libertà, Milano: FilmLux;

Davies N. 2015, Trail of hope. The Anders army. An odyssey across three continents, Oxford: Osprey Publishing;

Dondi M. 2015, Regolamenti di conti e violenze nel dopo Liberazione, “MicroMega” 3/2015,

Ora e sempre RESISTENZA;

Flores M. e Gori F. (eds) 1999, Gulag. Il sistema dei lager in URSS, Milano: Mazzotta;

Herling G. 1994, Un mondo a parte. Milano: Feltrinelli;

Panziera G., Il lungo cammino del Secondo Corpo d’Armata polacco e il controverso

rapporto con la realtà italiana (1939-1946), 18 marzo 2014, Seminario italo-polacco al

Liceo scientifico “E. Fermi” di Bologna, www.storiamemoria.it;

Kudelski Z. 2014, Józef Czapski, Jerzy Giedroyc, Gustaw Herling – Grudziński e gli inizi

italiani di “Kultura”, in Morawski P. (ed) 2014, Ricordare il 2° Corpo d’Armata polacco in Italia (1943-1946), Roma: Fondazione Romana Marchesa J. S. Umiastowska;

Levi C. 1950, L’Orologio, Torino: Einaudi;

Lewanski R.C. 1985, I giorni della liberazione. Il 2° Corpo d’Armata polacco in Romagna e a

Bologna, Bologna: CSEO;

Lewanski R.C. 1988, Gli scolari polacchi a Bologna dopo la seconda guerra mondiale. In

“Laudatio Bononiae”, Atti del Convegno storico italo-polacco svoltosi a Bologna dal 26 al

31 maggio 1988 in occasione del Nono Centenario dell’Alma Mater Studiorum;

Malavolti V. 2014, Un padre in esilio, Risguardi Edizioni;

Morawski P. 2014, Atlante geopolitico della Polonia, “Limes” 1/ 2014, Polonia, l’Europa

senza l’euro;

Morgan G e Lasocki W. A. 2010, Wojtek soldier bear, Imola: Angelini Editore;

Onofri N.S. 1994, Il triangolo rosso, Roma: Sapere 2000;

Panziera G. 2000, Un esercito scomodo. |l Secondo Corpo d’Armata polacco in Italia (1939-

1946), tesi di laurea in Storia dell’Europa contemporanea, relatore prof. Albonetti Pietro,

correlatrice dott.ssa Tonini Carla, Università di Bologna, a.a. 1998/1999;

Panziera G. 2001, I dissensi in Romagna e a Bologna tra soldati polacchi e popolazione

italiana 1945-1946, “Resistenza oggi, Quaderni bolognesi di storia contemporanea”, Anno

XXI- Dicembre 2001-N.2;

Pavone C. 1994, Una guerra civile. Saggio storico sulla moralità nella Resistenza. Torino:

Bollati Boringhieri;

Pietras G. 2014, I soldati del 2° Corpo visti dai militari e dai civili italiani: giudizi,

testimonianze, documenti, fotografie e citazioni letterarie, in Morawski P. (ed) 2014;

Porzio M. 2011, Arrivano gli Alleati! Amori e violenze nell’ltalia liberata. Roma-Bari: Laterza;

Quadretti A. 2014, Wolny, Il 2° Corpo d’Armata Polacco nella Liberazione d’ltalia, Forlì:

Officinemedia;

Recalcati M. 2013, Il complesso di Telemaco, Milano: Feltrinelli;

Rousso H. (ed) 1999, Stalinisme et nazisme. Histoire et mémoire comparées, Bruxelles:

Editions Complexe;

Sanford G. 2007, Katyn e l’eccidio sovietico del 1940. Verita, giustizia e memoria, Torino:

Utet;

Saviano R. 2015, Monologo del 25 aprile, www.robertosaviano.com;

Soglia S. 1981, La liberazione di Bologna, Milano: Sperling & Kamp; Kupfer;

Szymborska W. 1996, Gente sul ponte, Milano: Libri Scheiwiller;

Strzalka K. 2014, Il 2° Corpo polacco in Italia negli anni 1944-1946. I rapporti con la società

italiana e il Partito Comunista ltaliano, in Morawski P. (ed) 2014:Ricordare il 2° Corpo

d’Armata polacco in Italia (1943-1946), Roma: Fondazione Romana Marchesa J. S. Umiastowska,

Zaslavsky V. 1998, Il massacro di Katyn, Roma: Ideazione Editrice.

©️ RIPRODUZIONE RISERVATA