Di Gerardo Severino*

ROMA (nostro servizio particolare). Come è facile intuire, l’utilizzo dei canti di guerra, ovvero delle canzoni militari che dir si voglia, è molto più antico di quanto possiamo noi, oggi, immaginare.

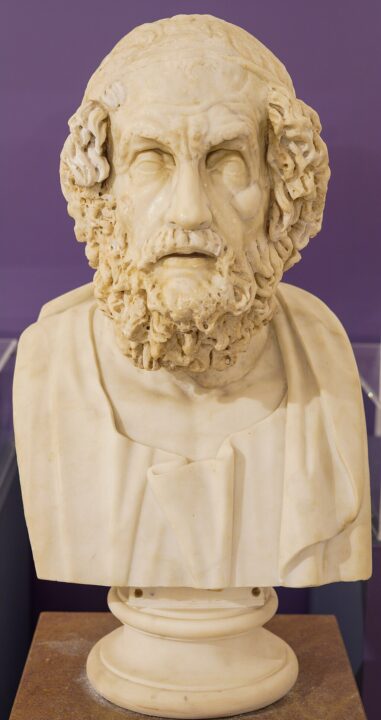

Di tale tradizione vi è traccia, infatti, sin dall’epoca classica, tanto che di loro se ne parla anche in varie opere della stessa letteratura greca, da Omero a Senofonte e così via.

Il ritmo del canto, così come la poesia musicata, non solo hanno avuto il fine di incitare i soldati alla pugna, soprattutto nel momento preparatorio, ma anche al supremo sacrificio, a quell’ultimo cimento per la grandezza della Patria.

Ancora oggi, nei principali Eserciti del mondo, i canti militari vengono utilizzati anche per un altro motivo: la loro grande efficacia nel dare sollievo, sia allo spirito, sia al fisico, soprattutto durante le estenuanti marce, nelle lunghe fasi d’attesa, ma anche nelle tristi notti trascorse negli accampamenti, anche se oramai la tecnologia ha sopperito anche in questo, limitando purtroppo la varie forme di socializzazione fra i soldati, un tempo più ricercate nelle camerate o nelle sale convegno e nei circoli delle varie Forze Armate.

Un variegato programma musicale al “servizio delle Armi”

Volendo citare alcuni fra gli esempi più importanti di tale nobilissima tradizione, torniamo all’epoca greca, ove molto celebre fu il “Peana” o “Pean”, una sorta di “Canto della Vittoria”, dedicato al Dio Apollo (https://youtu.be/OPcHifCUJdk?si=tSfoYL_j9U36FAZG).

Nel Medioevo, invece, parolieri e musici unirono la loro arte, nel tentativo di infiammare e, quindi, incoraggiare le imprese dei Crociati in Terra Santa (https://youtu.be/3SwR7CrS3pA?si=8XAKcUXReUjVeAmV)

Ecco, dunque, il sorgere e la rapida diffusione, ciascuno utilizzando la propria lingua madre, di canti che potremmo definire “mistico-guerreschi”, destinati ad accompagnare, ahimè, non solo il valore ma talvolta anche la violenza che i Crociati seppero dimostrare nei Luoghi Santi.

Ma questa è un’altra storia.

Secondo molti storici militari – e questo è confermato, piaccia o no – anche dall’attuale tradizione rappresentata dai loro straordinari cori, il canto militare ebbe una rapida diffusione nei vari Eserciti europei, ma soprattutto presso l’Esercito imperiale Russo, ove ogni Compagnia disponeva di circa una decina di soldati scelti, chiamata a formare un coro, detto dei “Cantanti di Compagnia”.

Allorquando il Capitano si accorgeva che stava scemando la lena dei propri soldati, soprattutto durante le interminabili marce, ordinava al coro di mettersi in testa alla colonna, e di cantare.

Gli ottimi risultati raggiunti, consigliarono i vertici militari zaristi ad utilizzare i cori militari anche in guerra (https://youtu.be/ukrH0Sm5uw8?si=FhDbXutOlS-POtLL).

Negli assalti al nemico, negli slanci alla baionetta, così come nella presa di una piazza, i cori amavano intonare anche le più celebri canzoni patriottiche, cercando di accontentare ovviamente l’origine degli stessi soldati, allora provenienti dagli angoli più lontani dell’immenso Impero.

Anche in Austria, l’uso dei canti militari era molto diffuso, ma, a differenza, di quanto accadeva presso altri Eserciti, essi furono oggetto di prescrizioni regolamentari.

Certamente, spostandoci sempre più verso le epoche più recenti, chi seppe sfruttare al meglio la potenzialità dei canti e della musica militare fu il grande Napoleone Bonaparte, il quale, oltre ad essere stato uno dei più grandi strateghi della storia europea, fu anche un ottimo conoscitore dell’animo umano: un uomo che sapeva studiare e sfruttare la psicologia del soldato; colui che lasciò alla storia il famoso aforisma Nello zaino di ogni soldato si nasconde un bastone di Maresciallo.

Il grande Còrso sapeva benissimo quanto fossero stimolanti sia la musica che il canto ritmico, soprattutto nei momenti più difficili.

Si racconta che li sfruttò appieno anche durante il passaggio del San Bernardo.

Ma ciò non fu garantito a tutti, tanto che gli svizzeri che militarono nella “Grande Armée”, presi dalla nostalgia, avevano dato vita a dei propri cori, i quali intonando spesso la melodia montanara “Ranz-des-vaches”, rischiarono di far deprimere il morale della truppa.

Per tale ragione fu loro proibito di cantare.

Un capitolo a parte lo merita, quindi, il nostro Paese, considerata la straordinaria tradizione musicale che lo caratterizza.

Nei vari Stati che sino al 1861 componevano la Penisola, canti e musica militare furono sfruttati, sia per tenere unite le varie Compagini militaresche, sia per incentivare quella recondita forza morale dei Patrioti, per fini prettamente militari.

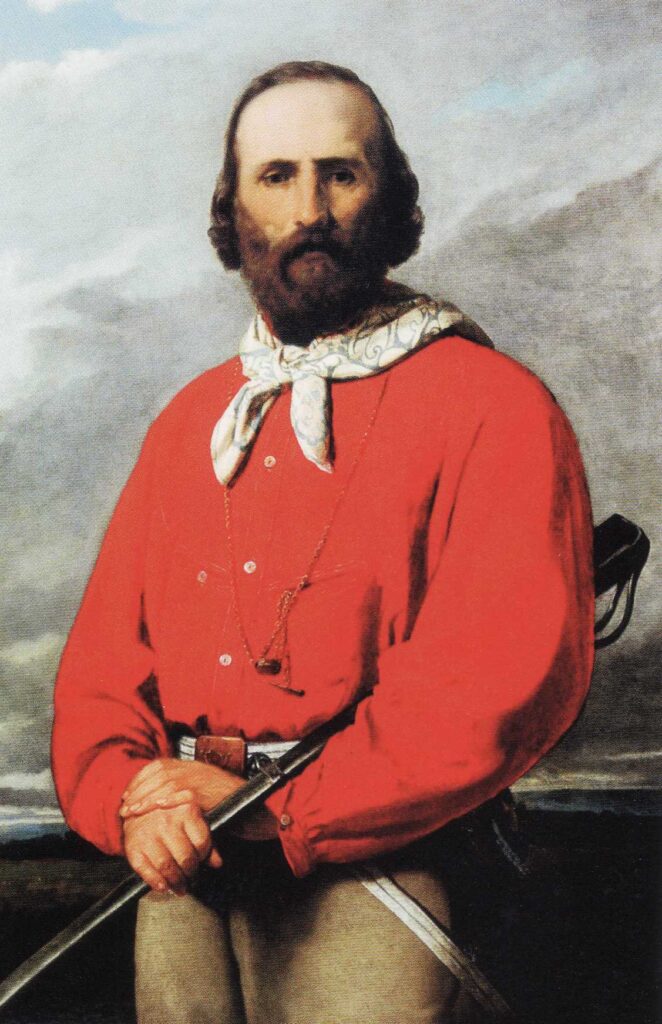

Il loro massimo fulgore si registrò, quindi, durante le varie fasi del Risorgimento, sia duranti i moti insurrezionali che nelle stesse Guerre per l’Indipendenza, dal 1821 al 1866, ed oltre, se aggiungiamo anche la gloriosa e sfortunata “Campagna dell’Agro Romano”, culminata nel 1867 con la sconfitta Garibaldina di Mentana.

Furono, quelli, gli anni nei quali soldati, Garibaldini e patrioti in generale avrebbero combattuto gli eserciti invasori, ovvero lottato per l’indipendenza della Patria comune intonando la bellissima “Addio mia bella addio”, il cui struggente testo era stato composto, nel marzo del 1848, a Firenze, presso il “Caffè Castelmur” di Via Calzaioli, dal patriota Carlo Alberto Bosi, e poi cantato dai volontari sulle note di una vecchia cantilena toscana (https://youtu.be/IRxVwTmMg3c?si=Zm0m_0eRWJaILCp2).

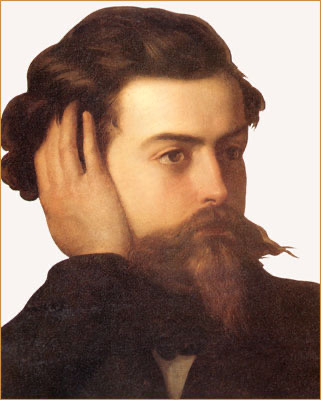

Celebri furono, poi, la “Garibaldina”, del poeta Francesco Dall’Ongaro (1866), così come della “Canzone del ‘66”, del Brofferio.

Vi sono stati, poi, inni patriottici che sono andati ben oltre l’uso prettamente militaresco, sia in Italia che all’estero.

Se, ad esempio, l’Europa liberale ebbe modo d’infuocarsi al suono e al canto della celebre “Marsigliese”, ovvero “Chant de guerre pour l’Armée du Rhin” [1], esso stesso simbolo di una Rivoluzione che avrebbe contagiato il vecchio Continente, che dire del nostro adorato “Inno di Mameli” e dell’ormai poco conosciuto “Inno di Garibaldi” [2]? (https://youtu.be/yuxSZioToMc?si=EE9mBTgqvVpOGsib).

Sappiamo tutti che si tratta di simboli incomparabili di quell’anima popolare, insorta a difesa o a riscatto di quella Patria, di quel suolo che qualcuno, nel 1815, aveva definito una mera espressione geografica (inno di Mameli: https://youtu.be/3mpsgjYIpTo?si=92n7iO4j55q9U-NG)

Dello stesso tenore lo furono i canti e gli inni di altri popoli Europei, come nel caso della Germania, nella quale, durante la guerra del 1870-1871, soldati e popolo ripresero ad intonare il celebre canto “Die Wacht am Rhein (https://youtu.be/URzI6cKkRDo?si=YCefrWP9Wdn1SQLI), brano che faceva parte della tradizione militare tedesca, testimonianza essa stessa di resistenza indomita contro ogni violazione del proprio territorio [3]

Tornando al nostro Paese, occorre dire che la pratica del canto ebbe modo di entrare a far parte della tradizione militare anche da un punto di vista “Regolamentare”, come era giusto che fosse.

Nei decenni che seguirono l’unificazione nazionale, alle iniziative dei vari Comandanti di Reggimento, destinate a sviluppare tra la truppa sia la passione per il canto, che per la musica, volendo ricordare l’enorme diffusione delle “Fanfare Militari”, dalle quali sarebbero poi nate le gloriose Bande Musicali, fece seguito l’emanazione di apposite “Prescrizioni”.

Fu, in particolare, il Generale Agostino Ricci, che diede inizio a tale politica di “istituzionalizzazione”, disponendo che nei reparti alle sue dipendenze fosse istituita un’apposita “Scuola di Canto Corale” (1886-1890).

Ciò avrebbe garantito che, non soltanto durante le marce, ma anche nelle esibizioni delle citate Fanfare o Musiche militari, sia presso le Guarnigioni di stanza nelle varie città che nei campi d’arma, vi fossero concerti vocali e strumentai [4]

Da tali cori e musiche sarebbero sorti grandi artisti, i quali, tornati alla vita civile, avrebbero toccato i palchi dei principali Teatri del Mondo.

Al di là di ciò, nei momenti di libertà, quindi tornando al concetto di caserma, camerata e circolo, fu sempre garantita, a tutti i soldati, la possibilità di far ricorso alle tradizioni canore e musicali delle proprie terre d’origine [5].

Fu, tuttavia, nel corso della “Grande Guerra”, nella quale l’Italia si buttò a capofitto il 24 maggio 1915, che si fece strada il concetto secondo il quale !senza l’impronta della poesia il sacrificio non si compie”.

Nei vari fronti di guerra, i soldati d’Italia, anche quando si trattò di offrire la propria vita per la Patria, trovarono nei canti militari e patriottici, quell’entusiasmo collettivo necessario per andare avanti.

Centinaia furono, quindi, i canti composti e musicati in quei lunghi anni di guerra. Spesso connotati da motivi nostalgici, seppure intonati da cori battaglieri, molti di loro avrebbero accompagnato i nostri eroi verso la morte, passando, di conseguenza, essi stessi alla storia.

Alla portentosa impresa degli Alpini sul Monte Nero fece, infatti, seguito la celebre canzone “Monte Nero”, per non parlare della più famosa canzone giunta sino a noi e che risponde al titolo di “Sul Cappello”, o meglio “La Penna Nera”, brano di punta dei cori della benemerita Associazione Nazionale Alpini, scritta da un anonimo nel 1915 (https://youtu.be/LwBikx1kPdc?si=ilB7FWOsWapNTsyR).

Alcuni di tali canti sono stati, giocoforza, utilizzati anche per altre finalità, dopo la fine della guerra, ma ciò non ne pregiudica il valore, né dal punto di vista storico, né da quello artistico.

È il caso del brano “Giovinezza”, adottato durante la guerra dai Reparti degli Arditi, per poi divenire l’inno ufficiale dei Fasci di Combattimento, ragion per cui è oggi bandita.

Ma, certamente, avviandoci a conclusione di questo saggio, il canto che più di altri ha rappresentato il concetto della Vittoria italiana nel primo conflitto mondiale non può che essere la struggente “La Leggenda del Piave” (https://youtu.be/mXzeQqBy_Z4?si=_SXf9cCaxFNehcvF) che ancora oggi viene cantata e suonata, anche dai nostri militari, e che accompagna la deposizione delle corone d’alloro nei pressi della tomba del Milite Ignoto (https://youtu.be/g5OcYCYlFL0?si=d8n0iFR3K5FoyR8)l sull’Altare della Patria [6]

Nel volgere al termine di questa ricostruzione, non possiamo dimenticarci di quel canto che i nostri nonni e padri hanno intonato, secondo alcuni già durante la terribile esperienza della guerra di liberazione dal nazifascismo, tra il settembre del 1943 e l’aprile 1945, secondo altri, invece, una decina di anni dopo.

Ci riferiamo alla bellissima “Bella Ciao”, di autore ignoto, brano il quale, nonostante gli sforzi della Società civile, è ancora oggi oggetto di strumentalizzazione politica.

In verità anche esso, così come i brani cantati durante il Risorgimento e le varie guerre fa parte di quel Patrimonio d’arte e ingegno, proprio del nostro Popolo, il quale, anche attraverso poetiche composizioni e suoni musicali dalle struggenti melodie, dimostra di possedere il DNA di una ultramillenaria Civiltà.

NOTE

[1] Il canto rivoluzionario fu adottato per la prima volta, nel 1795, e poi di nuovo dal 1879, come inno nazionale francese. Scritto e composto da Claude Joseph Rouget de Lisle, la “Marsigliese” fu eseguita per la prima volta nel maggio 1792.

[2] L’Inno di Mameli, altrimenti detto “Il Canto degli Italiani”, oggi conosciuto col titolo di “Fratelli d’Italia”, fu composto dal patriota Goffredo Mameli e musicato da Michele Novaro nel 1847. Dal 1946 è l’inno della Repubblica Italiana. L’Inno di Garibaldi, invece, risale al 1858. Il testo è di Luigi Mercantini, mentre la musica è del Maestro Alessio Olivieri.

[3]“Die Wacht am Rhein” (La guardia sul Reno) è una celebre canzone patriottica tedesca che trae origini da una poesia scritta dal mercante svevo Max Schneckenburger, in occasione della nota “Crisi del Reno” del 1840, durante la quale si inasprì l’antica conflittualità politica con la Francia, peraltro risvegliata proprio in relazione alle ambizioni di quest’ultima riguardo alla questione dei confini naturali franco-tedeschi.

[4] Il Conte di Torino, una volta al comando dei Lancieri di Novara, favorì non poco l’istruzione del canto, tanto da far comporre dal Capitano Bosi un apposito inno per i suoi amati “Bianchi Lancieri”.

[5] Sul finire dell’Ottocento i canti militari italiani più in voga osservavano, quindi, le tre principali tradizioni: quella siciliana, con strofa ad otto versi, e due rime; quella toscana, molto teatrale e di tipo a stornello, con più o meno lunghe aggiunte; quella settentrionale, che osservava il modello tetrastico semplice.

[6] “La leggenda del Piave “, nota anche come “Canzone del Piave” fu composta nel giugno 1918 da Ermete Giovanni Gaeta, meglio noto come E. A. Mario.

*Colonnello (Aus) della Guardia di Finanza – Storico Militare Membro del Comitato di Redazione di Report Difesa

© RIPRODUZIONE RISERVATA