Di Gerardo Severino*

PALERMO (nostro servizio particolare). A partire dallo scorso 5 marzo, sulla piattaforma Netflix è andata in onda la miniserie “Il Gattopardo”, una produzione televisiva italo-inglese diretta Tom Shankland, con la collaborazione di Laura Luchetti e Giuseppe Capotondi.

La serie è ovviamente ispirata all’omonimo e famosissimo romanzo, scritto da Giuseppe Tomasi di Lampedusa, dal quale era stato già tratto, nel 1963, uno straordinario film diretto da Luchino Visconti, con attori di fama internazionale, quali Burt Lancaster, Alain Delon e Claudia Cardinale.

Nella recentissima serie, ove troviamo uno straordinario Kim Rossi Stuart interpretare il non facilissimo ruolo di Fabrizio Corbera, Principe di Salina, gli abili sceneggiatori hanno saputo cogliere ancora una volta il reale messaggio che il Tomasi di Lampedusa ci ha tramandato: l’ingloriosa fine del Regno delle Due Sicilie anche grazie all’atteggiamento – anzi meglio sarebbe dire il tradimento – offerto placidamente sia dalla Nobiltà, dalla Intellighenzia e dalla classe dirigente Meridionale, militari compresi, sia dagli amministratori locali, come lo era Don Calogero Sedara, pronto a “cambiar casacca” pur di continuare a perpetrare i propri loschi affari.

Ma “Il Gattopardo” – almeno a mio avviso – mette sapientemente in luce come la sconfitta delle Armi Borboniche non sia stato un inevitabile conseguenza della straordinaria “potenza militare”, ovvero della strategia dei Garibaldini. Se migliaia di soldati di Re Francesco II stanziati in Sicilia non riuscirono a fermare appena “Mille” uomini, un motivo ci sarà pure stato. Almeno questa è la riflessione che ogni storico militare si pone, ancora oggi.

È vero, come è vero che le truppe borboniche scontavano lo scotto di essere comandante da Generali spesso ultrasettantenni, gente che nel corso della loro carriera, molto probabilmente, non aveva mai preso parte a veri e propri combattimenti, fatta salva la campagna del 1849 contro la Repubblica Romana, ma da qui a farsi sottomettere da Garibaldini e Picciotti ce ne vuole.

Allora, la spiegazione più ovvia non può essere che una sola.

Molti di loro scelsero di passare agli insorti garibaldini, ai cosiddetti “Liberatori” (non si sa da cosa, visto che il Regno delle Due Sicilie era uno Stato Sovrano, come lo era il Regno di Sardegna), nella convinzione di poter contare su prestigiosi incarichi istituzionali, nel futuro Regno d’Italia, né più e nemmeno di come fu offerto allo stesso Principe di Salina, al quale fu proposta la comoda poltrona di senatore, in quel di Torino.

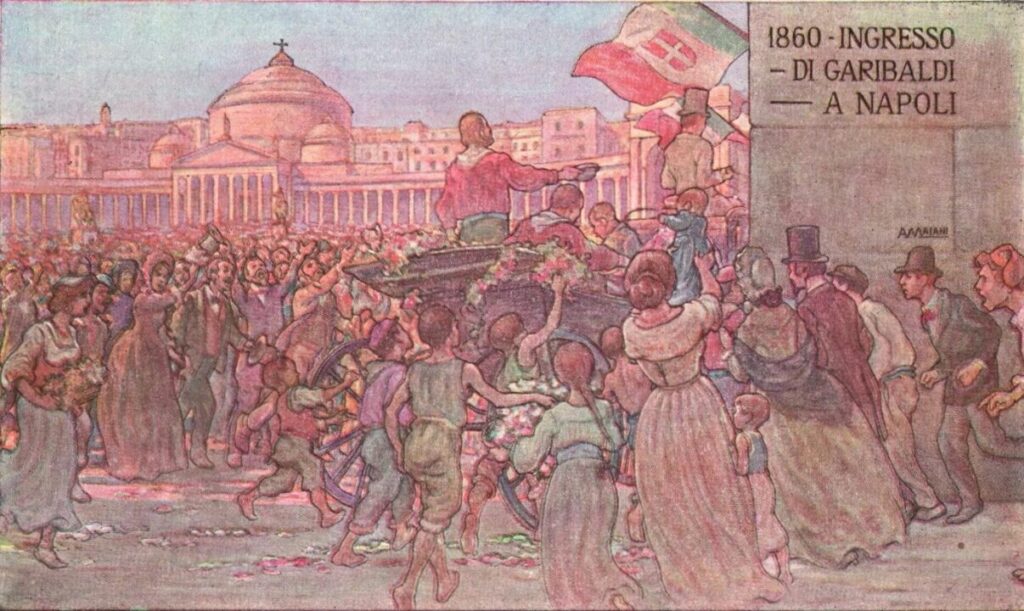

Valga per tutti la controversa figura di Don Liborio Romano, prima Prefetto e poi ultimo Ministro dell’interno a Napoli, colui che accolse “a braccia aperte” Don Peppino Garibaldi in città, nel settembre del “fatidico” 1860.

Ma la circostanza più grave riguardò l’impiego, da parte della stessa Dittatura garibaldina, da Palermo a Napoli, di molti codardi, di incapaci, per non parlare di traditori e spergiuri, in importanti cariche istituzionali, sia civili e militari, come racconterò a breve, almeno per la parte che riguarda il glorioso Corpo delle Guardie dei Dazi Indiretti, l’omologo Corpo di Guardie Doganali o di Finanza del Regno delle Due Sicilie.

Opportunismo o tradimento? Il caso del Colonnello Gallotti

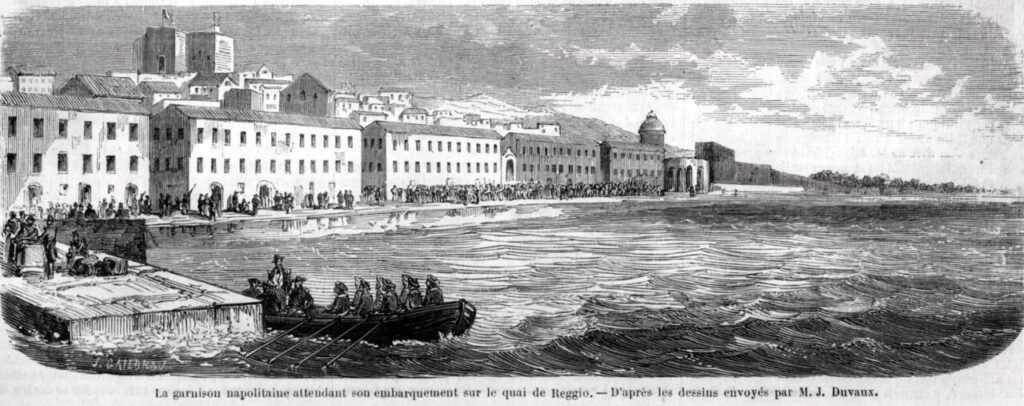

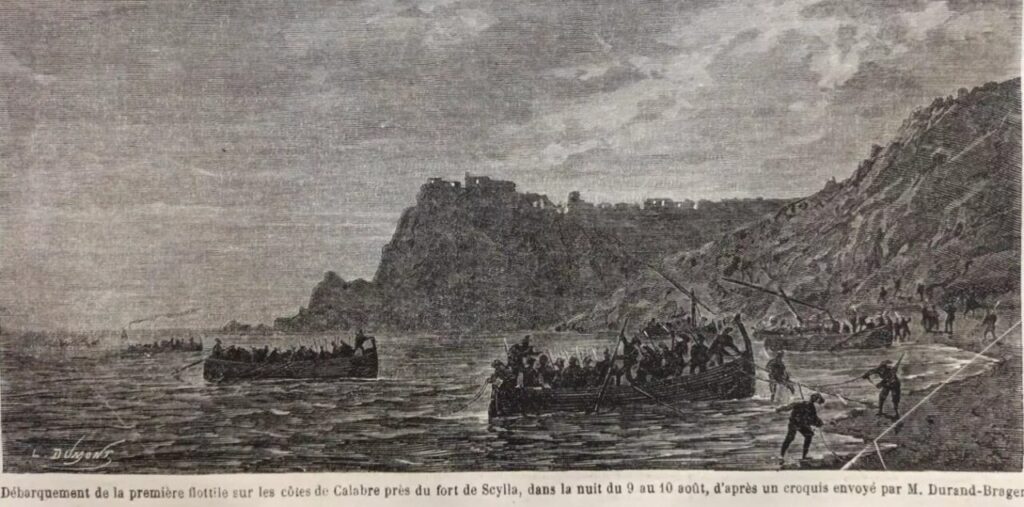

Al periodo della Dittatura garibaldina è legata, fra le tantissime, anche la vicenda del Colonnello del ruolo sedentario (con l’onorificenza di Brigadiere, leggasi. incarico grado superiore, quindi Generale) Carlo Gallotti i[1], che dopo lo sbarco a Marsala era stato nominato Comandante delle Armi nella Calabria Ulteriore 1^, quindi capo delle truppe borboniche della Piazzaforte di Reggio Calabria, passato alla storia per aver “favorito” la capitolazione della città dello Stretto senza peraltro aver “battuto ciglio”[2].

Carlo Gallotti, dei Baron i[3] di Battaglia e Casaletto Spartano (Salerno) era nato a Lagonegro il 5 settembre del 1792, figlio di Don Mario e di Flavia Donnaperna. Coniugato con Giulia Fiorentini, era padre di Carmela, secondo alcune fonti, mentre secondo altre avrebbe messo al mondo ben tredici figli. Si spense a Battaglia di Casaletto Spartano il 27 agosto del 1870.

Il Gallotti, per volere di Garibaldi, fu nominato “Ispettore della Forza Doganale”, prendendo così il posto del Brigadiere (Generale), Don Francesco Saverio Anfora[4] (da non confondere con l’omonimo ufficiale, eroico combattente durante l’assedio di Gaeta), promosso a tale grado il 13 giugno 1859, il quale sovrintendeva all’organizzazione militare delle Guardie dei Dazi Indiretti (una sorta di Comandante Generale), coadiuvato dal Magg. Don Placido Buonpensieri, i quali erano stati ovviamente “destituiti” dallo stesso Garibaldi, essendo fedelissimi della Corte Borbonica.

Queste le prove del “tradimento”.

Il 20 agosto 1860, l’anziano Generale delle Due Sicilie (aveva allora 68 anni), Carlo Gallotti, “terrorizzato” dall’avanzata garibaldina, costrinse il coraggioso Colonnello Antonio Dusme t[5] e le sue truppe a “bivaccare” nei pressi del castello di Reggio, evitando così a queste di posizionarsi in una buona posizione difensiva.

Il povero Dusmet, all’alba del 21 agosto, mentre si trovava in posizione nei pressi del porticato di Palazzo Ramirez, fu colpito da un traditore con un colpo di fucile; stessa sorte toccò al figlio Francesco, Sergente presso lo stesso Reggimento, accorso per soccorrere il padre.

Dopo aver firmato in tutta fretta la capitolazione della città, il Gallotti fuggì di notte verso Napoli, ove rimase ad attendere gli eventi futuri. Ebbene, come ricordò il Canonico Buttà: “Il Generale comandante la Piazza di Reggio, Carlo Gallotti, si condusse pure a Napoli, ove stette finché il Re non lasciò la capitale. Giunto Garibaldi uscì dal suo nascondiglio e si presentò al Dittatore; il quale lo presentò a D. Liborio (si riferisce a Liborio Romano, N.d.r.), factotum, e gli disse: Vi raccomando il generale Gallotti è uno dei miei migliori amici” Fu nominato Ispettore delle guardie doganali con un soprassoldo mensile.

All’entrata dè piemontesi in Napoli fu collocato al riposo, ricevuto col mal garbo e maltrattato dal Ministro della Guerra, perché senza essere stato riconosciuto, aveva indossato la divisa di Generale piemontese. Presto o tardi, è questa la meritata sorte di tutti i traditori!” [6].

La sua “defenestrazione” fu, tutto sommato, un modo come un altro per “placare” le proteste di quei liberali autentici, che ovviamente non avevano visto di buon occhio una decisione così “pacchiana”, presa da Garibaldi in persona solo per premiare chi s’era arreso senza combattere.

Non fu di questo avviso, tuttavia, lo stesso Re Vittorio Emanuele II, il quale premerà comunque il Gallotti, con il conferimento della Croce di Cavaliere dell’Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro, con Decreto Reale del 3 agosto 1862, in quanto “già capo dell’Ispezione Militare a Napoli” [7].

Le sorti del Corpo delle Guardie dei Dazi indiretti (1860 – 1862)

Dopo la “defenestrazione” del Gallotti, con Decreto Pro-Dittatoriale del 23 ottobre 1860, a firma di Giorgio Pallavicino, il Comando “militare” (detta anche “Ispezione Militare delle Guardie Doganali”) delle Guardie dei Dazi Indiretti fu assunto – per fortuna solo per alcuni mesi – da un ex Ufficiale della Marina Borbonica, l’anziano Felice Pierri, nominato Ispettore di 1^ classe col soldo di ducati 70 e con gli onori di Direttore, ma soprattutto “riabilitato” Capitano di Vascello della Marina italiana.

Il Pierri, promosso Alfiere il 10 agosto del lontano 1815 era stato espulso dall’Armata di Mare del Regno delle Due Sicilie essendosi compromesso con i “Moti del 1821”. Al momento della nomina, nel 1860, egli fu tuttavia indicato in atti con la qualifica di già impiegato doganale, segno evidente che ancor prima dell’arrivo dei Garibaldini a Napoli, egli faceva parte della “Gran Dogana”, quasi certamente con un incarico di rango mediocre.

Il Pierri rimase in servizio a Napoli, peraltro anche come capo del “Servizio Generale di Mare”, sino al 10 agosto del 1862, data in cui, con l’istituzione del Corpo delle Guardie Doganali del Regno d’Italia, fu collocato a riposo[8]. In seguito, gli verrà riconosciuto anche il grado di Contrammiraglio [9].

È, tuttavia, doveroso ricordare che nel breve periodo nel quale fu Ispettore Militare del Corpo, il Pierri si avvalse anche dell’opera di uno dei più preparati ufficiali delle vecchie Guardie dei Dazi Indiretti, il Controloro di 2^ classe Gaetano Papalia, a ciò nominato dallo stesso Dittatore Giuseppe Garibaldi con Decreto del 15 settembre 1860, controfirmato dal Ministro delle Finanze Scialoia.

In verità, la “riconoscenza” Garibaldina premiò anche altre persone perbene, autentici patrioti che tanto avevano contribuito al Risorgimento Nazionale, come nel caso del liberale salernitano Angelo Giordano. Questa è la sua vicenda.

Il 7 settembre del 1860, in concomitanza con l’ingresso “trionfale” di Giuseppe Garibaldi a Napoli, approfittando della ritirata dell’Esercito borbonico sulla linea difensiva del Volturno, alcuni moderati di Avellino, sotto la guida del patriota De Conciliis, occuparono la cittadina di Ariano Irpino, proclamandovi un Governo provvisorio.

Sobillata dai notabili di fede Borbonica e dalle autorità ecclesiali, una massa di contadini della zona confluì nel piccolo centro agricolo per opporsi ai “Liberatori”, massacrando però oltre centoquaranta fra patrioti e Guardie Nazionali.

Alle forze garibaldine del Generale Stefano Türr, accorse da Napoli per reprimere la contro rivolta, si unì, con i suoi uomini della Guardia Civica cittadina, anche il citato patriota, Angiolo Giordano, originario di Calvanico (Salerno), ove era nato il 9 febbraio del 1830, il quale si distinse per coraggio e spirito di sacrificio, combattendo al fianco dei reparti della Brigata di Fanteria “Milano”.

Per il suo nobile contegno (quindi non per il suo tradimento) e grazie ad un decreto Prodittatoriale del 27 ottobre dello stesso anno, il Giordano fu, quindi, nominato Tenente d’ordine di 2^ classe del Corpo delle Guardie dei Dazi Indiretti e posto al comando della cosiddetta “Ambulanza” (era il reparto operativo del Corpo, alla stessa strega di unaBrigata di Fanteria “Milano”) di Benevento.

Nei mesi successivi, l’ufficiale si sarebbe distinto anche nella lotta al brigantaggio reazionario e al contrabbando, tanto da essere poi ammesso, con lo stesso grado, nel Corpo delle Guardie Doganali, sorto nel maggio del 1862, così come documenta il suo stato di servizio[10]. Il Giordano presterà servizio nel Corpo sino al 5 marzo 1885, data in cui morì prematuramente mentre si trovava ancora al comando della Tenenza di Sorrento[11].

In attesa che anche a Napoli ed in tutto il Sud Italia fosse esteso il dispositivo amministrativo, incarnato a livello centrale alla Direzione Generale delle Gabelle e da quelle Compartimentali, a livello provinciale, il sistema doganale fu governato, già durante il periodo Luogotenenziale[12] dal cosiddetto .“Segretariato Generale delle Finanze di Napoli”.

Da una relazione concernente l’attività svolta dal Segretariato dal 1° aprile al 31 ottobre 1861, apprendiamo quanto segue:

“Soppresse le Linee Doganali che dividevano gli Abruzzi dall’Umbria, instituite delle ambulanze per vegliare sull’introduzione dei generi di privativa, si provvide onde fino a tanto che il Regolamento Doganale del 12 settembre 1860 non fosse pienamente attuato, i Capitani della Marina Mercantile napolitana avessero a munirsi dei documenti prescritti da quel Regolamento, e non di quelli ordinati dalle leggi locali.

Essendosi dotata la Città di Napoli di un Deposito Doganale con facoltà di riesportazione, a datare dal 1° ottobre, nel breve giro di un mese si fece il progetto del deposito, si approvò, ed in gran parte fu eseguito, sicché la Dogana si trovò in grado di cominciare le sue operazioni il giorno stabilito.

Non è a dire quale attività si abbia dovuto spiegare per ispingere i lavori in modo da poter far godere al Commercio il benefìzio del deposito entro il termine fissato.

Si organizzò contemporaneamente una Compagnia scelta di Guardie Doganali pel servizio della Dogana e del porto, con soldi eguali a quelli dell’alta Italia, onde stimolarne la emulazione. E ciò senza alcun aggravio pel bilancio, profittando dei risparmi della cassa di abbigliamento.

Coi progetti di costruzione già approvati e che man mano saranno successivamente intrapresi, il Mandracchio sarà libero dai due servizii del Cabotaggio e dei Consumi[13].

I mesi che avrebbero traghettato l’ex Regno Napoletano verso il Regno d’Italia – lo abbiamo già ricordato – furono piuttosto movimentati, soprattutto nell’ambito della tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica. Al di là del più che comprensibile fenomeno legittimista, si fecero largo, ben presto, anche le prime proteste del proletariato, deluso per le mancate promesse fatte dallo stesso Garibaldi, così come dai tanti capi dei locali Movimenti rivoluzionari antiborbonici.

Il 20 febbraio del 1861, tanto per citare un esempio concreto, a poche settimane dalla proclamazione ufficiale del Regno d’Italia, gravi tumulti esplosero a Castellammare di Stabia, durante una dimostrazione di protesta da parte dei lavoratori dei locali cantieri navali.

Le Forze di Polizia, per ordine dell’Autorità Prefettizia procedettero all’arresto di circa 250 lavoratori, accusati di aver complottato per far degenerare in una rivolta politica anti unitaria un semplice conflitto di natura sindacale.

Sino all’entrata in funzione del Corpo delle Guardie Doganali, le Guardie dei Dazi Indiretti operanti a Napoli e nel Centro-Sud Italia, così come la stessa “Gran Dogana” napoletana sarebbero state “incardinate” nell’ambito della Direzione Generale dei Dazi Indiretti, che sia la Dittatura garibaldina che lo stesso Regno d’Italia avrebbe mantenuto in vita, affidandola ad un noto esperto della materia, il Prof. Giovanni Manna [14].

Gli Uffici della Direzione furono mantenuti presso l’ex Palazzo della “Conservazione dei Grani”, il quale era stato, sin dal 1827, ceduto dalla Città alla Direzione Generale dei D.I., passando alla storia col titolo di “Gran Dogana”, un poderoso edificio che si estendeva sul bacino del molo piccolo del vasto porto cittadino (oggi noto come “Caserma Zanzur”) [15].

Il problema del personale addetto al servizio di vigilanza doganale presso la “Gran Dogana di Napoli” non fu certo secondario, rispetto alle altre problematiche sorte già ai tempi dei periodi Dittatoriale e Luogotenenziale.

Ebbene, mentre a Torino il Parlamento discuteva riguardo alla nascita di un Corpo di Finanzieri a livello nazionale, il quotidiano “Il Pungolo”, che da tre anni ormai si pubblicava anche nella città Partenopea, dedicò proprio alla “Gran Dogana” tre articoli, pubblicati in prima pagina a partire dal 12 gennaio dello stesso 1862.

Molto interessante fu quanto la rivista scrisse sul numero del giorno 13, esordendo con il seguente brano:

“Il servizio che l’Amministrazione della nostra Gran Dogana deve regolare, la sfera in cui essa deve estendere la sua azione, e in genere, tutto il servizio dipendente dalla Direzione delle gabelle residente in Napoli, richiede urgentemente un riordinamento della guardia doganale. Non basta al compito suo il numero dell’attuale nostro presidio doganale; è disadattato l’organamento, e anche più disadattato il personale tanto per l’età, quanto anche perché quasi tutti gli individui sono ammogliati; infine lo stipendio è insufficiente.

Una porzione del personale attuale potrebbe essere adibita ad altre destinazioni, gli altri dovrebbero essere posti al ritiro mano mano che si organizzasse il nuovo servizio, mantenendo loro a titolo di pensione vitalizia il soldo che vi godono attualmente.

Qui v’è bisogno urgente d’una guardia numerosa, composta da elementi giovani, a stretta a un rigoroso e severissimo regolamento, interdetta dal matrimonio, provveduta di stipendi convenevoli. Sappiamo benissimo che si discorre da qualche tempo di fare alcun che di somigliante; ma di bei progetti ce n’ha a josa; laddove quello che importa si è che si districhino le piccole questioni di dettaglio, che si rispettino i diritti acquisiti, e che senza offendere legittimi interessi si passi avanti e si faccia quello che è ora più che mai necessario.

Perrocchè senza un corpo sufficiente, attivo e zelante di guardie doganiere, come è mai possibile che il nuovo regolamento doganale si vada attuando senza offrire troppo largo campo al contrabbando?

Una compagnia scelta è stata ordinata, cogli stipendi che sono assegnati nelle antiche province dello Stato agli agenti doganali, ma non è giusto che una compagnia sola abbia un trattamento di favore. Tanto la riforma, quanto il beneficio dell’aumento del soldo debbono essere estesi a tutto il Corpo, e questo deve assumere le proporzioni e le qualità che il suo servizio richiede” [16].

Il dispositivo ordinativo e operativo delle Guardie fu completamente rivisto nel maggio ’62, dovendolo ovviamente “adattare” a quello già operante in quasi tutto il territorio nazionale, ove, già a partire dal 1859, man mano che i plebisciti popolari avevano sancito il passaggio dei primi Stati preunitari al Regno di Sardegna, vi era stato “ovviamente” esteso il modello piemontese, vale a dire quello dei Preposti delle Regie Gabelle, né più e nemmeno di quanto era stato fatto con i Carabinieri Reali, i quali “sostituirono” gradatamente i vari Corpi di Gendarmeria pre-unitari [17].

Fu, quindi, un vero errore non aver voluto adottare per tutto il Paese l’organizzazione militare delle Guardie dei Dazi Indiretti, così come degli altri Corpi Doganali appena sciolti, muniti dello stesso Ordinamento, come lo era la Truppa di Finanza Pontificia.

Con tale decisione si poneva, quindi, fine alla storia di una gloriosa Milizia Finanziaria, sorta nel 1809 per volere di Re Gioacchino Murat, la quale, purtroppo, è stata “condannata dalla storia”, forse senza nemmeno volerlo, come un’Istituzione infima, capace delle peggiori nefandezze (ovviamente secondo i canoni storici dei tanti scrittori anti-borbonici), tanto da affidarla proprio a chi dell’onore militare se ne era letteralmente infischiato, come del resto avrebbero fatto in tanti, passando comodamente nel Regio Esercito, così come nell’Armata di Mare, nei Carabinieri Reali, nel Corpo degli Agenti di Pubblica Sicurezza e in quello delle Foreste, ove godettero di alti gradi e onorificenze varie.

NOTE

[1] Colonnello del ruolo sedentario dal 15 giugno 1849, il Gallotti aveva prestato lungamente servizio anche in Sicilia, in qualità di “Comandante le Armi in Trapani”, cfr. Ruoli dè Generali ed Uffiziali Attivi e Sedentari del Reale Esercito e dell’Armata di Mare di Sua Maestà il Re del Regno delle Due Sicilie, Napoli, Reale Tipografia Militare, 1860, pag. 143.

[2] La sua vicenda è stata raccontata da Piero Pieri in Storia militare del Risorgimento, Torino, Giulio Einaudi Editore, 1962, pag. 688. Vgs. anche Giuliano Oliva in I Corpi di Finanza del Regno delle Due Sicilie, Roma, Edizione Museo Storico della Guardia di Finanza, 1986, pagg. 193 e 194.

[3] Ne tratta in chiave encomiastica Odoardo Valio, in I Fratelli De Mattia e i fatti del Cilento del 1828, Napoli, Luigi Pierro Editore, 1897, pag. 43, pronunciando la seguente frase: <<…onesto e valoroso milite dell’esercito napoletano fu il Generale Carlo Gallotti>>.

[4] Cfr. Ruoli dé Generali ed Uffiziali attivi e sedentari del Reale Esercito e dell’Armata di Mare di Sua Maestà il Re del Regno delle Due Sicilie, Napoli, Tipografia Militare, 1860, pag. 8.

[5] Nato a Messina nel 1825 morì a Reggio Calabria il 21 agosto 1860. Dal 20 marzo 1860 era stato posto al Comando del 14° Reggimento “Sannio”.

[6] Cfr. Giuseppe Buttà, Un Viaggio da Boccadifalco a Gaeta. Memorie della Rivoluzione dal 1860 al 1861, 2^ Edizione, Napoli, Gennaro De Angelis & Figlio, Alberto Detken Libraio Editore, 1861, pagg. 242 e 243.

[7] Così come riporta L’Elenco Alfabetico dei Decorati dell’Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro dal 17 marzo 1861 al 31 dicembre 1869, Torino, Stamperia Reale, 1870, pag. 78.

[8] Cfr. Ministero delle Finanze del Regno d’Italia, Annuario del Ministero delle Finanze del Regno d’Italia pel 1862, Torino, Stamperia Reale, 1862, pag. 284.

[9] Per ulteriori informazioni vgs. Corte dei Conti del Regno d’Italia, seduta del 13 aprile 1867, “Ufficiali borbonici, destituzione, grado, ecc.”, in <<La Legge. Monitore Giudiziario e Amministrativo del Regno d’Italia>>, n. 20 del 16 maggio 1867, pagg. 156-159.

[10] Cfr. Gerardo Severino – Roberto Bartolini, I Finanzieri nella repressione del brigantaggio, 1860 – 1866, Roma, Edizione Museo Storico della Guardia di Finanza, anno 1998, pagg. 129 e 130.

[11]Ibidem.

[12] Nel dicembre del 1860, al termine della dittatura Garibaldina, Re Vittorio Emanuele II nominò “Luogotenente Generale del Re per le province Napolitane” il Senatore Massimo Cordero di Montezemolo, unitamente ad un Consiglio di Luogotenenza. Al Montezemolo seguì Alessandro Della Rovere e poi Ignazio De Genova di Pettinengo. La Luogotenenza cessò nel corso del 1862.

[13] Cfr. Il Segretariato Generale delle Finanze di Napoli dal 1° aprile al 31 ottobre 1861, Napoli, Stabilimento Tipografico delle Belle Arti, 1861, pag. 37.

[14] Giovanni Manna nacque a Napoli il 21 gennaio 1813, figlio di Luigi e di Michela Bartoli. Laureato in Giurisprudenza fu membro della Camera dei Deputati, nonché Ministro Segretario di Stato alle Finanze durante il periodo Costituzionalista Napoletano (1848-1849). Già Direttore delle Finanze del Regno delle Due Sicilie nel 1848, il 2 giugno 1862 fu nominato Membro Ordinario della Società Reale Napoletana. Cessato l’incarico di Direttore Generale dei Dazi Indiretti, membro del Parlamento del Regno d’Italia fu nominato Ministro dell’Agricoltura, Industria e Commercio, incarico che tenne dall’8 dicembre 1862 al 24 settembre 1864. Il Manna, che fu Professore di Diritto amministrativo all’Università di Napoli (1861) e Professore di Economia politica all’Università di Napoli (gennaio 1865), morì a Napoli il 23 luglio 1865.

[15] Cfr. Vincenzo D’Auria, Dalla Darsena all’Immacolatella, in <<Napoli Nobilissima. Rivista di Topografia ed Arte Napoletana>>, Napoli, 1892, pag. 158.

[16] Cfr. corrispondenza dal titolo La Gran Dogana di Napoli, II, in <<Il Pungolo. Giornale Politico Popolare della Sera>>, n. 12, 13 gennaio 1862, pag. 1.

[17] Sull’argomento vgs. Gerardo Severino, 1862. Nasce la Guardia Doganale del Regno d’Italia, in <<Atti del Congresso Nazionale C.I.S.M. 1861 – 1871, il Nuovo Stato, Roma, 15, 16 novembre 2011>>, Roma, Ministero della Difesa, Commissione Italiana di Storia Militare, 2012, pagg, 99-116.

*Colonnello (Aus) della Guardia di Finanza – Storico Militare. Membro Comitato di Redazione di Report Difesa

©RIPRODUZIONE RISERVATA