Di Chiara Cavalieri

ROMA. Molti analisti concordano, oggi, sul fatto che l’attuale ridefinizione del nuovo ordine mondiale non sia un fenomeno improvviso né isolato, ma il risultato di una concatenazione di eventi strategici e geopolitici che affondano le radici nei primi anni del XXI secolo.

Due date cruciali emergono come veri spartiacque nella lettura delle crisi odierne: il 2008 e il 2011.

Anno 2008: la frattura nucleare e il risveglio russo

Nel 2008, la breve ma significativa guerra tra la Federazione Russa e la Georgia, in difesa dell’Ossezia del Sud, segnò un punto di svolta.

Per Mosca fu un risveglio strategico: non solo la NATO si era progressivamente allargata verso Est, ma gli Stati amici dell’Alleanza Atlantica si sentivano ormai protetti al punto da intraprendere azioni che la Russia considerava ostili.

Il messaggio era chiaro: la deterrenza convenzionale non bastava più.

In quello stesso anno, la nuova Amministrazione Obama avviò una revisione radicale della postura difensiva americana.

Il documento Nuclear Posture Review (NPR) del 2008, poi rivisitato nel 2010, segnò un passaggio epocale: le armi nucleari non erano più il fulcro della strategia di difesa americana.

Questa scelta comportò lo spostamento di risorse dalla modernizzazione dell’arsenale nucleare ad altre priorità interne ed esterne dell’agenda democratica.

Fu in quel vuoto strategico che la Russia trovò spazio per agire.

Secondo una logica classica – se non hai una strategia, fai l’opposto del tuo nemico – Mosca decise di potenziare il proprio arsenale nucleare. In soli tredici anni, la Federazione Russa si è dotata di un “ombrello atomico” capace di garantire copertura strategica alle sue azioni militari, culminate con l’invasione dell’Ucraina nel febbraio 2022. Un conflitto che non sarebbe stato concepibile senza la nuova postura nucleare russa.

“Un vecchio detto diceva: se non hai una strategia, fai il contrario di quello che fa il nemico”

Questo principio guida ha caratterizzato l’approccio strategico russo in risposta al disarmo selettivo dell’Occidente.

La dottrina americana si era allontanata dalla logica della deterrenza nucleare per abbracciare una visione multilaterale dei conflitti e della difesa, lasciando però scoperto un settore cruciale.

La Russia, da parte sua, ha trasformato tale vulnerabilità in un vantaggio competitivo.

Anno 2011: la scommessa sbagliata sui Fratelli Musulmani

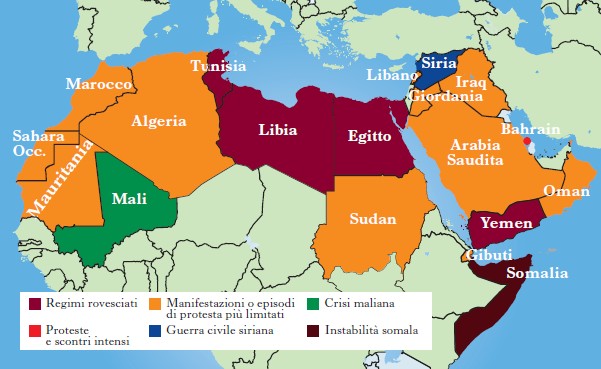

Il secondo errore strategico dell’Occidente si consumò nel 2011, in piena Primavera Araba.

L’Amministrazione Obama, con il tacito sostegno di Francia e Regno Unito, decise di appoggiare – direttamente o indirettamente – movimenti e rivolte che miravano a rovesciare regimi autoritari nel Maghreb e nel Medio Oriente: dalla Libia alla Tunisia, dall’Egitto alla Siria.

Tra i beneficiari di tale apertura vi furono anche i Fratelli Musulmani, organizzazione di matrice islamista radicale fondata negli anni ’20, storicamente classificata da molti Paesi come gruppo estremista o terroristico.

In Egitto, il sostegno a questo movimento portò al potere Mohammed Morsi, poi spodestato da un intervento militare nel 2013.

Ma nel frattempo, il danno era fatto: l’Occidente aveva contribuito all’indebolimento di quei regimi che, pur autoritari, erano riusciti fino ad allora a contenere l’espansione del radicalismo islamico grazie a solidi apparati di sicurezza.

El-Sisi: “Dal 2011 la regione araba vive circostanze eccezionali”

Il Presidente Abdel Fattah El-Sisi, durante la recente visita all’Accademia Militare egiziana, nella sede del Comando Strategico dello Stato nella Nuova Capitale Amministrativa, ha ricordato che le difficoltà dell’area non sono nate con gli eventi del 7 ottobre 2023, ma che l’intero mondo arabo vive circostanze eccezionali dal 2011.

Una situazione, ha sottolineato, che conferma la solidità della politica egiziana basata su equilibrio, non ingerenza e rispetto della sovranità degli Stati.

Donald Trump e la svolta: il tentativo di inversione

Nel 2018, il Presidente Donald Trump riscrive la Nuclear Posture Review sconfessando la linea Obama e riaffermando l’importanza dell’arsenale nucleare come elemento centrale della strategia di deterrenza americana.

In parallelo, la sua amministrazione prende ufficialmente le distanze dai Fratelli Musulmani, respingendo qualsiasi appoggio diretto o indiretto a movimenti islamisti che destabilizzano le aree critiche del mondo arabo.

Queste due mosse segnano un chiaro cambio di paradigma: da una postura difensiva “morbida” e ideologica a una linea di realismo strategico, più orientata alla salvaguardia dell’interesse nazionale e alla stabilità globale.

Errori da non ripetere

Il nuovo ordine mondiale che oggi si va delineando, con il moltiplicarsi delle crisi regionali – dalla guerra in Ucraina al conflitto in Medio Oriente, dalla tensione nel Pacifico alle nuove alleanze tra Russia, Cina e Iran – affonda le radici in quegli errori commessi tra il 2008 e il 2011.

Errori che hanno modificato equilibri geopolitici, incentivato il riarmo e legittimato soggetti destabilizzanti a livello regionale e globale.

Comprendere queste dinamiche storiche è oggi fondamentale per interpretare le scelte degli Stati Uniti e dei loro alleati. Ed è proprio questa consapevolezza che può fungere da filtro interpretativo per ciò che accade oggi… e per ciò che potrebbe accadere domani.

*L’autore è presidente della Associazione Italo-Egiziana Eridanus. Vice presidente del Centro studi UCOI- UCOIM

@RIPRODUZIONE RISERVATA