Di Gerardo Severino*

CUNEO (nostro servizio particolare). L’anno in corso è il secondo, nell’ambito del ciclo degli anniversari legati all80° della Resistenza e della Guerra di Liberazione, così come agli eventi che hanno caratterizzato, in generale, la Seconda Guerra mondiale: una fase temporale alla quale Report Difesa ha dedicato non pochi contributi.

Ebbene, mentre nello scenario internazionale ha riscosso particolare attenzione l’80° anniversario del noto sbarco in Normandia (6 giugno 1944), che avrebbe deciso le sorti dell’immane conflitto, così come, qualche tempo prima, quello di Anzio (22 gennaio) e la liberazione di Roma (4 giugno), nel nostro Paese è, purtroppo, passata in sordina gran parte degli episodi – spesso gloriosi ed eroici – collegati direttamente alla guerra partigiana: episodi che si consumarono durante tutto il 1944, vale a dire nel corso della fase più dura dell’intera Guerra di Liberazione.

Fu, quella, infatti, un’epoca nella quale le formazioni partigiane da un lato e le truppe Anglo-Americane e cobelligeranti Italiane dall’altro rimasero per mesi bloccate nel loro incedere, peraltro in quella che doveva essere – almeno sulla carta – una velocissima campagna di riconquista della Penisola, ripresa massicciamente proprio dopo la liberazione di Roma.

Migliaia furono i caduti, sia da una parte che dall’altra dei due schieramenti in lotta, per lo più giovani soldati e partigiani, ma anche moltissimi civili, che paragono col sangue non solo la vicinanza e il sostegno offerto alle varie bande patriottiche, ma anche e soprattutto quella sete di vendetta che, purtroppo, animò le truppe d’occupazione.

Tra i partigiani moltissimi furono quelli morti in combattimento, così come tanti furono coloro che esalarono l’ultimo respiro dinanzi ai plotoni d’esecuzione, armati da tedeschi e fascisti, mentre per altri s’aprirono, ancor peggio, le porte dei famigerati lager, con i loro terribili forni crematori.

Molti, tra questi, erano stati eroici combattenti nei primi anni di guerra, ovvero giovani uomini valorosi che si erano dati alla Resistenza sin dopo l’armistizio, rinunciando, talvolta e tutto sommato, ad una vita più o meno comoda, o comunque capace di salvargli la pelle.

È il caso, quest’ultimo, del Carabiniere ausiliario Giuseppe Giovanni Alfonso, un giovanissimo militare dell’Arma, che preferì abbandonare la comoda Stazione dei Carabinieri Reali di Pinerolo, pur di seguire la propria coscienza di uomo libero, di combattente per la democrazia e che, per assicurare la liberazione della Patria invasa, avrebbe sacrificato la sua stessa vita.

Decorato di una modesta Medaglia di Bronzo al Valor Militare, del Carabiniere Alfonso non è rimasta che l’intitolazione della Stazione Carabinieri di Busca (Cuneo), ovvero qualche modesto riferimento bibliografico [1].

Nulla di più…Lo vogliamo, quindi, ricordare, unitamente alla sua famiglia [2], ad 80 anni dal suo straziante sacrificio, certi del fatto che il suo valore è pari a quello di tanti altri partigiani e combattenti per la libertà, alcuni dei quali sono stati decorati con allori molto più importanti, volendo citare i protagonisti dell’attentato di Via Rasella, a Roma. Ma questa è un’altra vicenda…

Da Dronero alla Francia occupata (1922 – 1943)

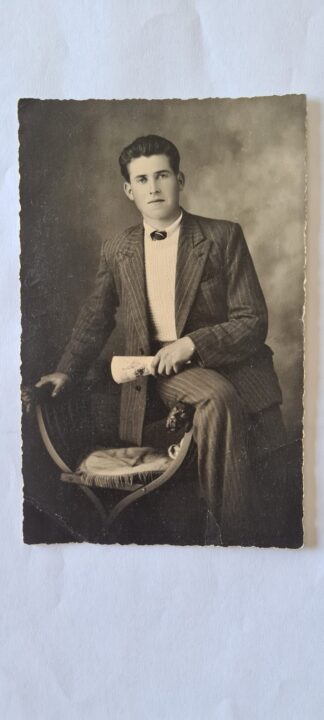

La storia di Giuseppe Giovanni Alfonso ha inizio a Dronero, un pittoresco paese sito all’imbocco della celebre Val Maira, in provincia di Cuneo, ove egli nacque, nella casa avita, sita in Ponte Bedale, 212, alla dieci di mattina del 2 dicembre 1922, secondogenito di Giuseppe Alfonso (classe 1893), originario di Cartignano e di sua moglie, Maria Pierina Bernardi (classe 1895), nativa di Dronero, entrambi contadini.

Giuseppe visse nel suo incantevole borgo, immerso nella natura, così come in ineguagliabili percorsi d’arte e cultura, per tutta la fanciullezza e la prima gioventù: frequentando le scuole dell’obbligo (sino alla 5 elementare), aiutando i genitori nella vita dei campi, ma anche giocando spensieratamente assieme al fratello più grande, Alfonso Stefano e a quelli più piccoli, Battista, Bernardo, Fortunato, Maurizio e Rosanna, nati tra il 1926 e il 1936 [3].

Erano, quelli, tuttavia, gli anni nei quali in Italia s’era purtroppo affermato e consolidato il Fascismo, tant’è vero che Giuseppe sarebbe stato uno dei tanti bambini e poi ragazzi costretti a subire l’educazione del Partito unico, che attraverso il noto “sabato fascista” – e non solo – avrebbe forgiato al volere della Dittatura, secondo un modello sempre più marcatamente militare, un’intera generazione, parte della quale avrebbe poi seguito il Duce nella scellerata esperienza della Repubblica Sociale Italiana.

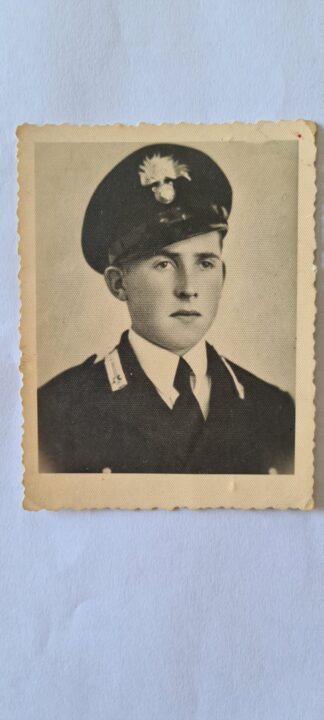

E fu anche grazie a tale educazione che il giovane, all’età di 20 anni decise di arruolarsi volontario nell’Arma dei Carabinieri Reali, in qualità di Carabiniere Ausiliario, piuttosto che attendere la chiamata nel Regio Esercito.

Era il 9 ottobre del 1941, allorquando il giovane (un bel ragazzotto alto 1,72 cm, con torace di 91 cm, capelli castani e colorito roseo) mise piede presso la Legione Allievi Carabinieri di Roma, ove ne sarebbe uscito sei mesi dopo, dotato degli argentei Alamari della Benemerita.

Inizialmente destinato alla stessa Legione di Torino, in seguito fu mobilitato e, quindi, destinato alla 704^ Divisione Carabinieri Reali operante in Africa Settentrionale, presso la quale prestò servizio dal 10 maggio al 27 dicembre 1942, data nella quale fu, tuttavia, rimpatriato per gravi motivi di salute.

Il 29 luglio 1943, Giuseppe Giovanni Alfonso, appena ripreso servizio fu inizialmente destinato alla Stazione dei Carabinieri di Pinerolo, per poi essere nuovamente mobilitato e destinato al Comando dei Carabinieri operante nel seno della IV Armata del Regio Esercito (il reparto dipendeva dalla Legione Carabinieri di Torino), allora ancora presente nella Francia occupata, tutto sommato in un’area geografica ancora molto prossima al suo natio Piemonte.

Il Carabiniere Alfonso avrebbe operato in Francia solo poche settimane, praticamente sino all’epilogo dell’8 settembre 1943, a seguito del quale subì le sorti della stessa Grande Unità, la quale, nello sciogliersi disordinatamente, sotto l’incedere minaccioso dell’occupante germanico, subì vari destini, tra la deportazione di gran parte dei suoi membri nei Lager tedeschi, al complicato rientro in Patria, attraverso i valichi alpini [4].

Dall’armistizio al supremo sacrificio (1943 – 1944)

Raggiunta faticosamente l’Italia, il Carabiniere Alfonso si presentò al Comando della Legione Territoriale dei Carabinieri Reali di Torino, il quale lo destinò nuovamente alla Stazione dell’Arma di Pinerolo, la celebre città patria della Cavalleria italiana, presso la quale il giovane avrebbe potuto svolgere il proprio servizio militare che, per quanto delicato fosse in quel periodo, non l’avrebbe certamente esposto a pericoli maggiori rispetto ad altre situazioni operative.

Alfonso sopportò quella condizione poco più di un mese, tant’è vero che già il 1° novembre 1943, deciso a non voler operare più agli ordini della nascente Repubblica Sociale italiana (R.S.I.) e, quindi, sotto l’occupante tedesco, dopo essersi sbandato e, quindi, datosi definitivamente “alla macchia”, lo troviamo, col nome di battaglia di “Alfonso” [5], tra i primi membri del gruppo partigiano “Margherita” (o “La Margherita”).

Questo aveva preso il nome dell’omonima borgata della Val Maira, e si era formato proprio in quei giorni, mentre successivamente sarebbe stato ricollocato nel “Gruppo Pagliano” della Brigata “Valle Maira Roberto Bianchi”, a sua volta inglobata nell’ambito della 2^ Divisione partigiana “Giustizia e Libertà” di Cuneo, posta agli ordini del Comandante “Detto”, alias Benedetto Dalmastro, un compagno di lotta del grande Duccio Galimberti.

Sin dalle prime battute della guerra partigiana nel Cuneese, il Carabiniere Alfonso si distinse per coraggio e valor militare, come conferma un “rapporto informativo”, stilato nell’immediato dopoguerra proprio dal Comandante della II Divisione Alpina G.L. di Cuneo, Dalmastro [6].

Scampato miracolosamente al rastrellamento, operato dai nazi-fascisti il 2 gennaio del 1944, Giuseppe Giovanni Alfonso prese, quindi, parte a varie operazioni di guerriglia, per poi affrontare, sempre con elevato e indomito coraggio, la vasta operazione di rastrellamento compiuta in Val Maira dalle truppe tedesche e dalla Brigata Nera di Cuneo, tra il 21 e il 25 marzo, sempre del ’44.

Volontario tra i volontari in numerose operazioni che il suo gruppo partigiano condusse in pianura, fu proprio durante una di esse che avrebbe, purtroppo, incontrato la morte.

Il 13 luglio ’44 – uno dei giorni più cari alla gloriosa Arma dei Carabinieri [7], come ricorderemo a breve – alla richiesta di un volontario che assicurasse una missione nei pressi di Cuneo, il Carabiniere Alfonso si offrì per primo.

In borghese ed armato solo di una rivoltella, scese dalla Val Maira e si diresse verso il capoluogo di provincia.

Il giovanissimo partigiano, al quale, nel frattempo, era stato conferito il grado di Comandante di Distaccamento (equivalente a quello militare di Sotto Tenente [8]) fu, tuttavia, sorpreso, in località “Passatore”, praticamente alle porte di Cuneo, da una pattuglia delle Brigate Nere, la tristemente nota “Banda Lidonnici”, la quale non gli diede alcuna possibilità di difendersi.

Come era nel loro stile, i militi fascisti tentarono il tutto e per tutto, pur di convincere il partigiano a parlare e, quindi, a rivelare i segreti della propria organizzazione, ma soprattutto i nomi e i luoghi ove procedere alla cattura di altri partigiani.

Giuseppe fu, perciò, torturato e seviziato – purtroppo non sappiamo bene in quale edificio o caserma – ma, ciò nonostante, non parlò e, quindi, non tradì.

Di fronte all’ignobile proposta di avere salva la vita, in cambio della spedizione in Germania per il lavoro coatto – in realtà stiamo parlando di una vera e propria condanna alla deportazione – Giuseppe scelse la strada dell’onore, pur di non venir meno alla propria fede patriottica e al giuramento prestato.

Affrontò, quindi, eroicamente la fucilazione, la quale ebbe luogo il giorno seguente, in località Confreria – Roata Rossi, nei pressi dell’edicola votiva dedicata alla Madonna, risalente al XVIII secolo, al “Pilone della Morte”, in Via del Passatore, all’incrocio con Via Molino Morra (territorio di Cerialdo), ove fu poi posta una lapide in ricordo del caduto, che i fascisti avrebbero definito “bandito” [9].

Sepolto inizialmente presso il Cimitero di Cuneo, Giuseppe fu poi trasferito presso il Cimitero di Cartignano, paese natale del padre, ove tuttora riposa in pace [10].

Fu solo nel 1970, che con D.P.R. del 7 novembre fu concessa, alla memoria dell’Eroe, solo una modesta Medaglia di bronzo al Valor Militare, ricompensa poi consegnata al fratello Stefano, considerato che la madre, Maria Pierina, era morta da poco, e che anni dopo consentirà l’intitolazione della attuale caserma sede del Comando di Stazione di Busca, sempre in provincia di Cuneo.

Era il 17 maggio 1997, e da allora non si era più parlato diffusamente di questo grande Eroe italiano, immolatosi non ancora ventitreenne per i più nobili ideali di libertà, per la salvaguardia dell’integrità della Patria, per la sua adorata Arma, che proprio in quel tragico anno non aveva avuto la gioia di festeggiare il suo 130° anniversario, né a Torino, ove era nata il 13 luglio del 1814, né tantomeno a Cuneo, ove alla Benemerita si era purtroppo sostituita la Guardia Nazionale Repubblicana.

Ma questa è un’altra storia…

NOTE

[1] Cfr Arnaldo Ferrara (a cura di), I Carabinieri nella Resistenza e nella Guerra di Liberazione, Roma, Ente Editoriale Arma dei Carabinieri, 2003, p. 86.

[2] Si ringrazia di vero cuore la Direzione dell’archivio di Stato di Cuneo, così come Ivo Einaudi, Commissario Capo della Polizia di Stato in servizio a Cuneo e sua madre, Rosanna Alfonso, ultima sorella dell’Eroe ancora in vita, per l’ottima documentazione storica e il materiale fotografico così generosamente forniti.

[3] Le notizie genealogiche riguardi alla famiglia Alfonso sono state fornite dalla Dott.sa Vanda Giacosa dell’Area Servizi Demografici del Comune di Dronero, che ringraziamo vivamente.

[4] Cfr. AA.VV., 8 settembre. Lo sfacelo della IV Armata. Relazioni, Testimonianze, Studi Attuali, Torino, Istituto Storico della Resistenza in Piemonte, 1979.

[5] Cfr. Gigi Ventre (a cura di) I caduti della II e della X Divisione GL. Cuneo, Istituto Storico della Resistenza in Cuneo e Provincia, Savigliano, Edizione l’Artistica, 1988, p. 4.

[6] Questo ed altro prezioso documento sono stati forniti in copia dal Ten. Col. Raffaele Gesmundo, Capo 1^ Sezione “Studi e Promozione Storica” della Direzione dei Beni Storici e Documentali del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri.

[7] La data del 13 luglio è confermata nel corpo della nota n. 9/97-2 della Legione Territoriale Carabinieri di Torino, in data 12 novembre 1946 avente per oggetto “Perdite di guerra”, indirizzata al Comando Generale dell’Arma, Ufficio Mobilitazione. In Archivio della Direzione dei Beni Storici e Documentali del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, f.lo “Carabiniere Alfonso Giuseppe Giovanni”.

[8] Come conferma il suo foglio matricolare.

[9] Cfr. Michele Calandri (a cura di), Fascismo 1943-1945. I notiziari della G.N.R. da Cuneo a Mussolini, Cuneo, Istituto Storico della Resistenza in Cuneo e Provincia, Edizione L’Arciere, 1979, p. 140.

[10] Cfr. nota n. 9/97-2 della Legione Territoriale Carabinieri di Torino, in data 12 novembre 1946 avente per oggetto “Perdite di guerra”, indirizzata al Comando Generale dell’Arma, Ufficio Mobilitazione. In Archivio della Direzione dei Beni Storici e Documentali del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, f.lo “Carabiniere Alfonso Giuseppe Giovanni”.

*Colonnello (Aus) della Guardia di Finanza – Storico Militare. Membro del Comitato di Redazione di Report Difesa

© RIPRODUZIONE RISERVATA