Di Cristina Di Silvio*

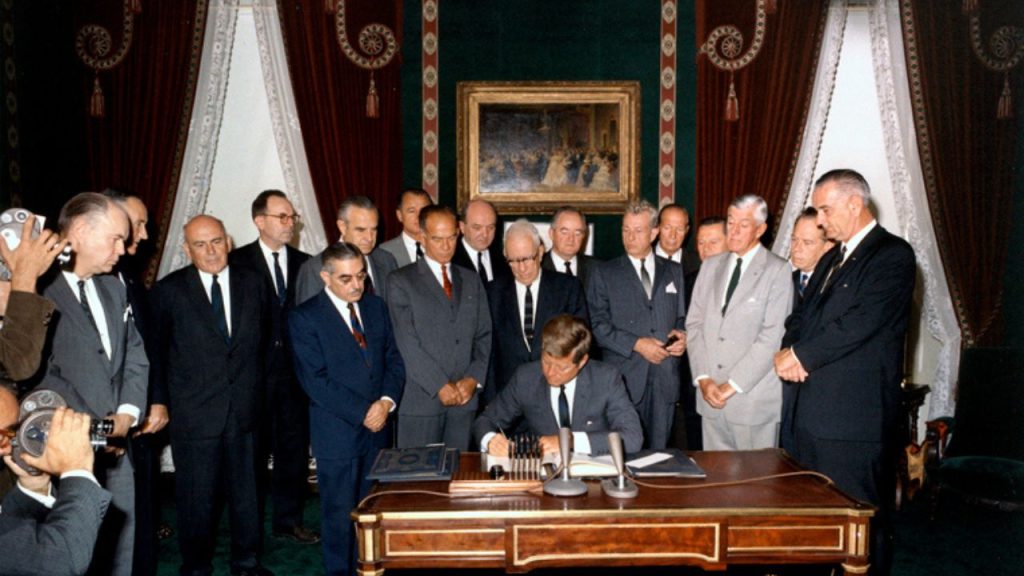

WASHINGTON D.C. Il 5 agosto 1963, nella Sala dell’Orologio del Cremlino, le firme apposte da Stati Uniti, Unione Sovietica e Regno Unito sul Treaty Banning Nuclear Weapon Tests in the Atmosphere, in Outer Space and Under Water – meglio noto come Limited Test Ban Treaty – segnarono una svolta epocale: tre potenze rivali, immerse nel gelo ideologico e strategico della Guerra Fredda, decisero di rallentare una corsa che le stava conducendo collettivamente sull’orlo dell’estinzione.

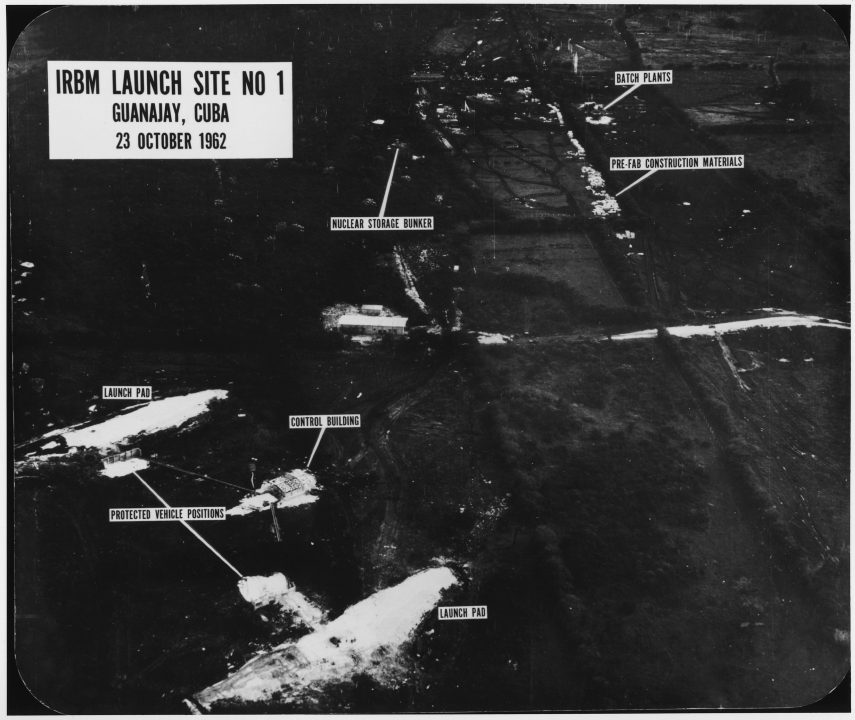

Quel trattato non nacque da un’aspirazione idealistica, bensì da un calcolo crudo e preciso: l’umanità aveva saggiato la vertigine dell’annientamento durante i 13 giorni della crisi dei missili di Cuba e, con il cielo carico di isotopi radioattivi e le catene alimentari già contaminate dallo Stronzio-90, era chiaro che il problema non era solo strategico ma biologico, sistemico, esistenziale.

Gli esperimenti atmosferici, sottomarini e spaziali furono vietati, lasciando aperto un margine nel sottosuolo: una concessione tecnica che salvava le apparenze della sovranità e della deterrenza, ma sanciva per la prima volta una soglia oltre la quale l’arma assoluta doveva piegarsi al diritto internazionale.

Non fu un disarmo, fu un contenimento della visibilità dell’apocalisse.

Eppure, quel gesto conteneva in sé il nucleo embrionale di un’architettura giuridico-strategica che nei decenni successivi avrebbe trovato espressione in strumenti ben più strutturati: dal Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons del 1968 – che sancì una dicotomia tra Stati nucleari riconosciuti e non riconosciuti – fino al Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty del 1996, che ambiva a vietare ogni forma di test ma resta ancora privo della ratifica di attori chiave come Stati Uniti, Cina, Iran, Israele e Corea del Nord, e quindi privo di efficacia giuridica.

La firma del 1963 non arrestò la corsa agli armamenti, ma ne modificò la grammatica.

La deterrenza nucleare, fondata sulla dottrina della distruzione reciproca garantita (MAD), restò intatta, ma la spettacolarizzazione della potenza atomica attraverso test atmosferici divenne un tabù tecnico, etico e simbolico. Fu la prima volta in cui le superpotenze riconobbero, seppur tacitamente, che il dominio strategico non poteva più prescindere da una cornice legale condivisa.

Oggi, rileggere quella firma significa interrogarsi su ciò che resta di quella cornice, e sul fatto che molte delle fondamenta poste allora stanno oggi cedendo sotto il peso di una nuova corsa al riarmo più frammentata, opaca e tecnologicamente mutata.

La Russia ha sospeso la propria partecipazione al New START, ultimo trattato bilaterale rimasto in piedi con gli Stati Uniti; la Cina, che non aderì al trattato del 1963, sta espandendo silenziosamente ma sistematicamente il proprio arsenale, costruendo nuovi silos, sviluppando vettori ipersonici e integrando sistemi avanzati di comando, controllo e comunicazione; l’India e il Pakistan, entrambe potenze nucleari de facto fuori dal NPT, continuano a investire in capacità di secondo strike e piattaforme mobili; la Corea del Nord effettua test nonostante le sanzioni internazionali, mentre Israele mantiene una posizione ambigua, né confermando né smentendo il proprio arsenale.

Il quadro multilaterale è oggi non solo in crisi, ma strutturalmente obsoleto.

A complicare ulteriormente il panorama interviene l’emergere di nuove tecnologie che alterano l’equilibrio strategico e minacciano la stabilità: l’intelligenza artificiale nei sistemi C3 (Command, Control, Communication), l’automazione del ciclo decisionale nucleare, le armi antisatellite capaci di compromettere i sensori di early warning, i veicoli plananti ipersonici che sfidano la prevedibilità della deterrenza, le testate a rendimento variabile pensate per impieghi tattici sul campo di battaglia.

La logica binaria dell’era bipolare – due potenze, due arsenali, una simmetria di terrore – ha lasciato il posto a un ecosistema di attori asimmetrici, dottrine ibride e arsenali diffusi, in cui la soglia tra convenzionale e nucleare è sempre più labile e i tempi decisionali si accorciano pericolosamente.

E proprio mentre la minaccia nucleare riemerge nel cuore della competizione tra grandi potenze, il linguaggio del disarmo viene marginalizzato nei fora multilaterali, derubricato a retorica inattuale in un mondo che sembra accettare la proliferazione come dato acquisito. Il paradosso è evidente: mai come oggi il rischio di un’escalation non intenzionale è alto, e mai come oggi il sistema internazionale sembra disinteressarsi alla costruzione di nuovi meccanismi di controllo, trasparenza e fiducia.

Il trattato del 1963, per quanto parziale, imperfetto, privo di strumenti efficaci di enforcement, rappresentò un riconoscimento implicito della necessità di porre limiti condivisi all’uso e alla sperimentazione dell’arma più distruttiva mai concepita. Oggi quel riconoscimento è venuto meno, e con esso la percezione che l’equilibrio nucleare debba essere gestito non solo dalla deterrenza, ma dal diritto.

Eppure, proprio per questo, quell’accordo – firmato tra avversari strategici nel pieno di una guerra ideologica e tecnologica globale – conserva una lezione cruciale: che persino nei momenti di massima tensione, è possibile negoziare un limite, costruire un argine, contenere l’impulso distruttivo della tecnica con la ragione calcolante della politica.

E se nel 1963 il mondo seppe fermarsi sull’orlo del baratro, oggi, in un’epoca segnata da simulazioni invisibili, deterrenza algoritmica e proliferazione silenziosa, l’assenza di un nuovo argine condiviso non è solo un vuoto normativo, ma un rischio esistenziale.

Perché, nel campo nucleare, ciò che non si vieta, prima o poi si sperimenta.

E un argine imperfetto, nella storia della sicurezza globale, ha sempre protetto più di quanto abbia mai potuto fare il silenzio perfetto del diritto mancato.

*Esperta Relazioni internazionali, istituzioni e diritti umani (ONU)

©RIPRODUZIONE RISERVATA