SALISBURGO (nostro servizio particolare). Un Reggimento, una storia, una relazione.

Nella fortezza Hohen Salzburg che domina la città che dette i natali al celeberrimo compositore Wolfang Amadè Mozart, il Reggimento di cui si racconta la storia e la relazione molto stretta con l’Italia è il 59° Arciduca Rainer.

Nel grande castello che l’Arcivescovo Gerbhard fece costruire a partire dal 1065 (i lavori durarono fino al 1070) è ospitato, dal 1924, un Museo che racconta la nascita e le attività militari dell’unità dell’Esercito austro-ungarico.

I suoi effettivi parteciparono nei secoli a tantissime battaglie.

L’esposizione fu creata per mantenere viva la memoria di questi soldati di stanza a Salisburgo e illustrare ai tantissimi visitatori, austriaci e stranieri, le loro azioni.

Il Reggimento fu costituito nel 1682 dall’Imperatore Leopoldo I come Reggimento di Fanteria “Oberst van der Beck“ (Colonnello van der Beckh), in occasione dell’allora ennesima minaccia che l’Austria aveva subito da parte dei turchi.

Nel 1852 quando i soldati dell’Impero ottomano avanzavano verso Vienna, il Barone Leopoldo van der Beck ricevette l’ordine di formare un Reggimento che sarebbe poi diventato 59° Reggimento.

Nel 1767 furono assegnati all’unità i colori ufficiali: polsini arancioni e bottoni gialli da abbinare alla giubba bianca dell’uniforme adottata dall”Esercito imperiale.

All’epoca i 59 Reggimenti sia tedeschi che ungheresi, su ordine imperiale, era il rango che avrebbero assunto nell’ordine di battaglia.

Il Colonnello onorario Conte Franz Daun 23 anni, era il più giovane ufficiale a capo di un’unità.

Nel 1802, per ordine dell’Imperatore Francesco II, il Reggimento va ad occupare l’Arcidiocesi di Salisburgo e ci ritorna quattro anni dopo, successivamente alla ritirata dei soldati di Napoleone Bonaparte,

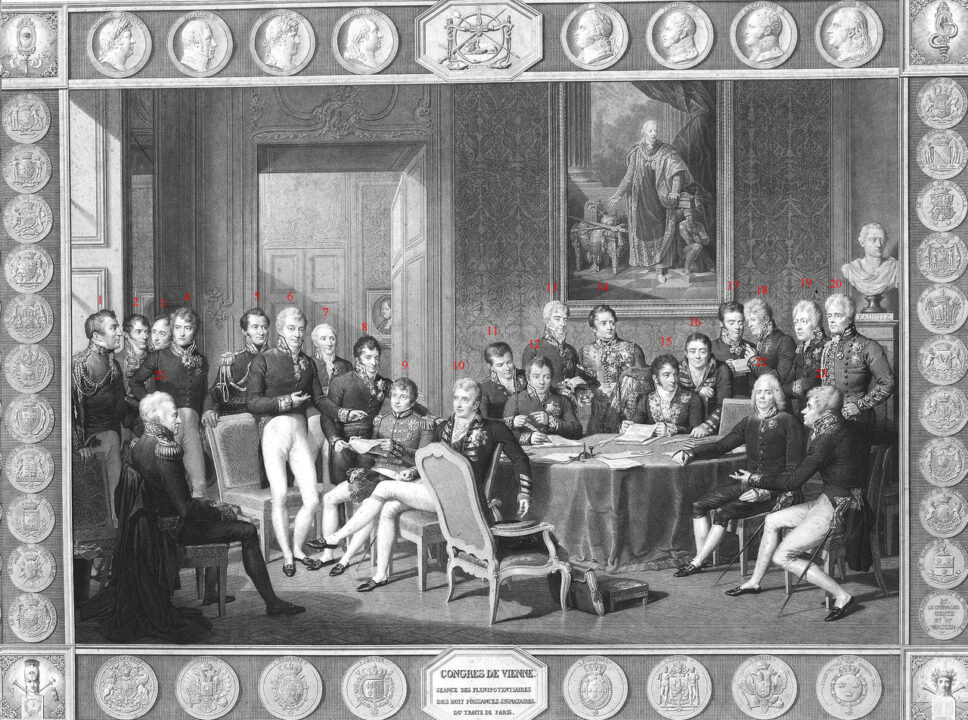

Nel 1814 si svolse a Vienna il noto Congresso che ridisegnò l’Europa e il mondo. Dopo questo importantissimo evento geopolitico dell’epoca Salisburgo divenne parte dell’Impeto austriaco e il 59° fu trasferito in città, stringendo sempre di più i rapporti con la popolazione,

Tanto che il Salisburghese, le regioni a Sud dell’Alta Austria saranno le zone di reclutamento.

Il 59° Reggimento si contraddistinguerà per essere una formazione militare di élite, partecipando a numerosi conflitti in tutta Europa.

Nel 1852, l’Imperatore Francesco Giuseppe II nominò l’arciduca Rainer Ferdinand d’Asburgo Colonnello onorario del Reggimento numero 59. E alla sua morte, per ordine imperiale, l’unità acquisì il nome del suo Comandante.

In seguito i soldati si fecero valere su tutti i campi di battaglia europei. Nel 1769 al Reggimento fu assegnato il numero 59.

Quando nel 1816 il Ducato di Salisburgo venne definitivamente annesso all’Austria, al Reggimento vennero assegnate come regioni di reclutamento l’intera zona di Salisburgo e la regione dell’Inn e dell’Hausruck in Alta Austria. Così divenne il “Reggimento di casa” di Salisburgo.

Ed è a questi soldati che l’Imperatore stesso, dopo la battaglia di Solferino (24 giugno 1859), indirizzò le indimenticabili parole: “Questo Reggimento fa parte dei più coraggiosi dei coraggiosi”.

Il nome definitivo fu dato nel 1913 in onore dell’arciduca Rainer Ferdinand, pronipote dell’Imperarore Francesco Giuseppe e Colonnello onorario dell’unità di Fanteria..

L’intervento bellico durante la Prima Guerra mondiale durò quattro anni (dal 1914 al 1918) sui fronti russo e italiano.

Dal 1916 inizialmente i Fanti combatterono sugli Altipiani, sul Monte Cimone e sul Cengio.

Nel 1917 sul fronte dell’Isonzo e di Caporetto, del Piave e del Grappa, nel 1918 sul Val Bella, fino al Col del Rosso e al Pertica.

Ma il nome che legherà il Reggimento alla storia è quello del Cimone.

LA BATTAGLIA DI MONTE CIMONE

Prima di parlare della battaglia è giusto ricordare, dal punto di vista geografico, cosa è il Monte Cimone.

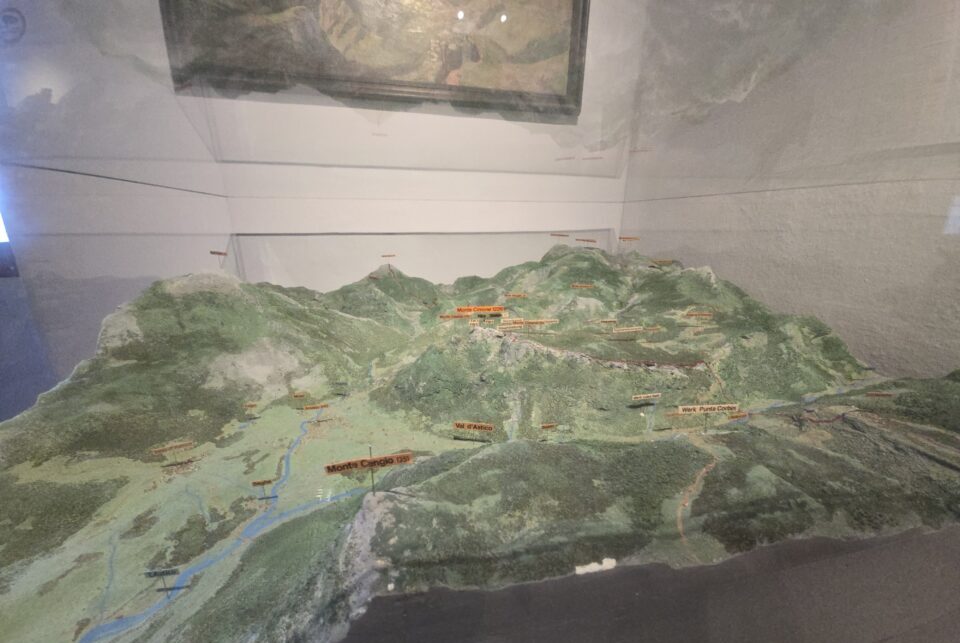

Esso è alto 1.226 metri ed è la vetta più alta di un sistema montuoso che degrada ripidamente a Sud verso Arsiero passando per Quota Neutra (1.078 m.) e Monte Cavaiojo (1.111 m.).

Nel fondovalle si trova il torrente Astico e il Rio Freddo.

A Nord c’è l’altopiano di Tonezza e dei Fiorentini, all’epoca territorio dell’impero austro-ungarico, caratterizzati da un’orografia più dolce – degradante verso sud – utile dal punto di vista militare per lo sviluppo della manovra e il movimento di uomini e mezzi. che degrada molto più dolcemente consentendo il rifornimento di eventuali truppe in maniera più agevole ed una posizione difensiva vantaggiosa.

Il fatto d’arme del Monte Cimone si inquadra nel più ampio contesto dell’offensiva austro-ungarica di Primavera, svoltasi tra la metà di maggio e quella di giugno del 1916, comunemente definita la “spedizione punitiva”.

L’azione, nel concetto del capo di Stato Maggiore dell’Esercito imperiale Generale Conrad aveva lo scopo strategico di far cadere per manovra la gran massa dell’Esercito italiano che era schierata sull’Isonzo attaccando dal Trentino ed occupando la pianura veneta nell’area di Vicenza ed isolando, prendendole alle spalle, le truppe schierate ad Est.

Le basi di partenza per il poderoso attacco furono individuate negli altipiani che sovrastano Trento, tra i quali Tonezza e Fiorentini, la direzione d’attacco era geograficamente definita dalle valli che li solcavano di cui quella dell’Astico assunse una particolare importanza nel tentativo di sboccare in pianura in direzione del capoluogo, Vicenza, città che già nel 1848 aveva vissuto un aspro confronto con le truppe austriache meritando la Medaglia d’Oro al Valor militare.

Nonostante il poderoso sforzo che si protrasse un mese oltre il termine dell’offensiva a causa della risposta italiana, intesa a riconquistare il terreno perduto, l’azione non riuscì. Il pesante logoramento cui furono sottoposti i reparti indebolì irrimediabilmente l’intero esercito austro-ungarico per il resto del conflitto.

In questo spazio molto stretto si svolse la battaglia del Cimone, L’area dove si svolse la battaglia del monte Cimone è uno spazio molto stretto il cui versante meridionale precipita verticalmente sulla pianura. Qui i soldati del Regio Esercito dovettero prima difendere una posizione difficile e poi, una perduta, riconquistarla ad un prezzo altissimo e poi perderla definitivamente fino alla fine della guerra.

All’inizio delle ostilità la zona del Cimone era presidiata da un buon numero di forze italiane coadiuvate dai forti che dovevano sostenere i reparti impegnati nelle operazioni di difesa.

Era molto forte anche la presenza austriaca.

Le truppe imperiali erano ben arroccate sull’altipiano dei Fiorentini con possenti campi fortificati e forti.

Le posizioni italiane erano però più precarie e la natura del terreno rendeva complicato rifornire i soldati in linea. Gli austriaci invece godevano di posizioni migliori da un punto di vista strategico e data la natura del terreno era per loro più semplice rifornire le truppe.

All’entrata in guerra dell’Italia la zona è presidiata da 2 Battaglioni del 79° Reggimento di Fanteria della Brigata “Roma”, 21°Batteria da Montagna e 1° Batteria da Campagna del 29° Artiglieria. 72° Reggimento di Fanteria e 1° Battaglione del 71° Reggimento “Brigata Puglie”.

Ai due lati del monte ci sono i Forti Cornolò (armato con 4 cannoni da 75 A) e Forte Casa Ratti (dove sono stati posizionati 3 cannoni da 149 G).

Il 14 maggio 1916 ci fu un attacco austriaco. La zona era sotto il controllo della 35° Divisione di Fanteria, al comando del Generale Felice De Chaurand.

Componevano la Divisione: 69° e 70° Reggimento di Fanteria della Brigata “Ancona”, 63° e 64° Reggimento di Fanteria della Brigata “Cagliari”, Battaglione Alpini Vicenza, e dai 204°, 207°, 209° Battaglione del 33° Reggimento della Milizia Territoriale e 3 Battaglioni della Regia Guardia di Finanza a presidio degli sbarramenti sul fondo valle dell’Astico.

Di contro gli austriaci avevano dislocato il XX Corpo d’Armata formato dalla 3^ e dalla 8^ Divisione agli ordini del Generale Ernst von Horsetzky e del Generale von Fabini.

La 3^ Divisione è formata dalla 5° Brigata di Fanteria comandata dal Maggiore Generale Richard Muller e composta da 5 Battaglioni del 59° Reggimento Reiner, da 3 Battaglioni del 21° Reggimento e dai Battaglioni di Marcia X/14 e X/59.

C’è poi la 15° Brigata di Fanteria formata da 5 Battaglioni del 14° Reggimento Hessen e 4 Battaglioni del 50° Reggimento al comando del Maggiore Generale Phleps.

LE AZIONI SUL CAMPO DI BATTAGLIA

All’inizio della guerra gli italiani condussero varie offensive sul tratto di fronte dell’altopiano dei Fiorentini senza successo.

L’obiettivo era la conquista del Monte Coston, considerato un punto strategico di osservazione.

Ma tutto non portò ad alcun risultato concreto.

Tanto che gli austriaci riuscirono a penetrare in territorio italiano seppur di poco.

Tutto rimane sostanzialmente immobile fino al 14 maggio 1916 quando le linee italiane furono investite da un pesante bombardamento in preparazione dell’attacco delle Fanterie del 15 maggio.

L’urto fu possente e la resistenza all’attacco vana,.

Il 19 maggio arrivò l’ordine di evacuare Arsiero e di ritirarsi verso il Monte Novegno e il Cengio formando una linea di resistenza che coinvolse anche il Monte Cimone.

Sull’altopiano di Tonezza era posizionata la 9° Divisione del Generale Gonzaga che cercò disperatamente di arrestare l’avanzata austriaca.

Nella notte tra il 20 e 21 maggio 1916 anche questi reparti furono costretti a ripiegare su Arsiero consentendo agli austriaci di occupare Tonezza.

Entrambi i contendenti volevano fortemente conquistare la posizione del Cimone e gli italiani cercarono in tutti i modi di difenderla dato che si tratta di un importante caposaldo, ma l’avanzata austriaca non si ferma aiutata anche dal fatto che gli italiani hanno grosse difficoltà ad approvvigionare le truppe a causa della natura del terreno.

Una curiosa serie di malintesi dovuta ad errori nella interpretazione delle mappe da parte degli austriaci rallenta l’offensiva senza tuttavia arrestarla.

All’alba del 25 maggio 1916 ci fu un pesante bombardamento che investì le posizioni italiane sul Cimone provocando danni ingentissimi e molte perdite.

Alle ore 11 del mattino dello stesso giorno iniziò l’assalto delle Fanterie che fu parzialmente respinto dagli Alpini del Battaglione Cividale.

La lotta fu cruenta e alle ore 21 gli ultimi difensori della vetta furono costretti a ripiegare ulteriormente e il nemico prese possesso della cima.

Il 26 maggio intorno alle 12,00 dato l’ordine ai reparti italiani di ritirarsi ad Arsiero.

Il Cimone fu definitivamente perso e rimarrà in mano austriaca fino al 22 luglio 1916.

E alle ore 15.00 di quel giorno iniziò un pesante bombardamento delle posizioni austriache ad opera del 24° Reggimento Artiglieria da Campagna e da un gruppo del 34° Reggimento Artiglieria da Montagna che si trovava a Punta Corbin.

In questo modo, i nostri soldati iniziarono a prepararsi a dare l’assalto al Cimone per riprendere in mano l’importante caposaldo.

L’artiglieria svolse il suo compito per 18 ore consecutive e ad un certo punto allungò il tiro per dare al nemico la sensazione che le Fanterie attaccheranno di li a poco.

In questo modo gli austriaci riprenderanno il loro posto sulle posizioni battute in precedenza.

Lo stratagemma funziona e nuovamente le artiglierie accorciarono il tiro e provocano numerose perdite ai soldati.

Il Re Vittorio Emanuele III dal Monte Cengio osservò il bombardamento con il binocolo.

Alle 4.30 del 23 luglio iniziò l’attacco dei Fanti italiani supportato da un possente fuoco di artiglieria.

I reparti coinvolti in questa azione furono il 2° Battaglione del 154° Fanteria e il Battaglione Alpini Val Leogra al comando del Colonnello Pagello che avevano il compito di attaccare frontalmente la vetta del Cimone.

Alle ore 5.00 del 23 luglio tutti i reparti erano in posizione d’attacco e scatta l’assalto.

Nonostante il terreno difficile a poco a poco gli italiani riescono ad occupare una trincea lasciata senza difese dal nemico e piazzataci una mitragliatrice tentano un primo assalto alla vetta che viene però respinto.

L’afflusso continuo di rinforzi consente, nonostante la posizione precaria, di tentare un nuovo assalto e alle 15.00 del 23 luglio gli Alpini del Val Leogra e la 5°, 7° e 10° Compagnia del 154° Fanteria occuparono il trincerone di quota 1.230, la vetta del Cimone.

Purtroppo gli italiani non riuscirono a penetrare oltre questa posizione e devono accontentarsi della linea precaria che fronteggia a 30/40 metri quella austriaca prontamente eretta per impedire ulteriori avanzate.

Dal 24 luglio al 5 agosto il Monte Cimone fu violentemente conteso tra i due Eserciti a colpi di attacchi e contrattacchi e feroci duelli di artiglieria.

La situazione entrò in una fase di stallo.

A partire dal 5 agosto, vista l’impossibilità reciproca di scalzare l’avversario dalle sue posizioni, entrambi i contendenti iniziano una subdola guerra sotterranea.

I Genieri dei due Eserciti si prodigarono nello scavo di gallerie per piazzare cariche esplosive sotto le posizioni nemiche.

Si scatenò una corsa a chi arriva prima all’obiettivo. Gli italiani erano più indietro rispetto agli austriaci quindi, al solo scopo di distrarre e rallentare i nemici, sferrano numerosi attacchi sempre falliti alle posizioni dove si presume si stiano preparando i tunnel di mina.

Nella notte tra il 17 e il 18 settembre esplose la contromina italiana realizzata allo scopo di distruggere le gallerie austriache.

Ma poche ore dopo lo scoppio si sentirono i Genieri austriaci al lavoro per ripristinare la funzionalità delle camere di detonazione.

A questo punto gli austriaci decisero completare i lavori a mano per dare la sensazione che la galleria e le camere di scoppio erano state abbandonate.

Tra il 21 e il 22 settembre l’esplosivo fu portato in posizione: 4.500 chili di dinamite, 8.700 chili di dinamon e 100 chili di polvere nera e gelatina.

A tutto questo vennero aggiunti 21 chili di candelotti di dinamite che serviranno da carica iniziale.

Le camere di scoppio vengono tappate con sacchi di sabbia e sbarre di ferro per bloccare lo sfogo dell’esplosione nella galleria e convogliare la forza dirompente verso le posizioni italiane.

Alle 2 del mattino del 23 settembre 1916 gli uomini del 59 Reggimento Rainer che presidiarono l’avamposto del Cimone si ritirarono nei ricoveri lasciando solo le sentinelle che poi a loro volta abbandoneranno i posti di guardia ad un preciso segnale.

Alle 5.45 fu attivato il detonatore e due possenti esplosioni fecero saltare in aria la cime del Cimone lasciando un cratere di 50 metri di diametro e 22 di profondità.

Le urla dei soldati sepolti dall’esplosione si sentirono chiaramente. Nonostante le tremende difficoltà nei giorni successivi 35 soldati italiani riuscirono a svincolarsi dalle viscere della terra e rientrare ai propri reparti.

Morirono in questa strage 218 nostri soldati della Brigata “Sele”.

Il bilancio definitivo riscontrò una perdita di 10 Ufficiali e 1.188 uomini di truppa tra morti, feriti e dispersi

Il Bollettino austriaco del 23 settembre riferiva: “Vetta Cimone occupata dagli italiani fatta saltare in aria: catturati prigionieri 13 Ufficiali e 379 uomini di truppa”.

Il Cimone restò in mano austriaca fino al 2 novembre 1918.

Due giorni dopo la guerra finì.

All’inizio del novembre del 1918, terminato il conflitto, il Reggimento venne ricondotto da Bolzano alla guarnigione di casa di Salisburgo dall’ultimo suo Comandante, il Tenente Colonnello Richard von Schilhawskiy.

In seguito venne sciolto come tutti gli altri Reggimenti dell’Esercito Imperiale e Regio.

©️ RIPRODUZIONE RISERVATA