Di Marco Riscaldati

ROMA. Il 29 aprile di 80 anni fa ebbe inizio il processo ai 5 imputati ritenuti responsabili, assieme a molti altri rimasti ignoti, del linciaggio di Donato Carretta, l’ex direttore del carcere di Regina Coeli.

Una pagina buia, sconvolgente e poco conosciuta della storia di Roma da poco liberata dagli Americani. Le indagini sul delitto furono condotte dall’Arma dei carabinieri e videro protagonista il Tenente Giovanni Battista Vescovo che più volte cercò di sottrarre Carretta alla ferocia della folla.

“Se vuol vedere anche lei, è là, appeso”. E lei andò, passò il Tevere, e lo vide. Così la moglie di Donato Carretta apprese della morte di un uomo che poi riconobbe in suo marito. Lo seppe mentre si trovava dal pizzicagnolo in un negozio di Corso Vittorio Emanuele, poco distante dal carcere di Regina Coeli.

È il 18 settembre 1944, lunedì. A Roma è una bella giornata. Il cielo è terso, l’aria è fresca.

La CIttà eterna è stata liberata dagli Alleati il 4 giugno precedente.

La gente sta riconquistando spensieratezza pur dovendo convivere con l’ansia e le preoccupazioni di una vita che deve ricominciare, con la precarietà di una Nazione che deve ricostruirsi, che deve rimuovere velocemente le macerie, non solo materiali, di una guerra maledetta che ha lasciato profonde cicatrici nel popolo romano.

Oggi si parlerebbe di resilienza. È vero, i Tedeschi se ne sono andati, i fascisti si sono dileguati, alcuni si sono abilmente mimetizzati; ora gli Alleati guidano l’amministrazione della città e ne governano la transizione verso l’insediamento di quelle Istituzioni democratiche sepolte da un ventennio di dittatura.

Ma i romani stentano a smaltire le tragedie patite ed a superare la rassegnazione di un domani incerto e difficile.

Sui muri di un palazzo compare la scritta “nun volemo né gli inglesi né i tedeschi. Lassatece piagne da soli”.

In quel lunedì, che segue una domenica ancora di bagni al mare e lungo le sponde cittadine del Tevere, si avverte una tensione particolare, un’acrimonia che si sparge e si insinua tra la moltitudine di persone che, da diversi rioni della città e da fuori porta, sta confluendo in Piazza Cavour ove sorge il monumentale palazzo di giustizia del Calderini, dai romani chiamato Palazzaccio.

L’aria frizzante del mattino si mischia all’afrore di un’effusa sete di giustizia tanto più purulenta quanto repressa per due decenni. Un fremito, un’eccitazione che si trasformerà ben presto in livore, in pravità, in una furia cieca incontrollabile e incontrastabile.

Ciò che accadrà in quella mattinata non ha trovato negli anni, e nei decenni successivi, sufficiente e adeguata divulgazione.

È infatti, questa, una storia ancora troppo sconosciuta che forse si è preferito dimenticare, lasciar decantare, di cui non si è voluta coltivare la memoria.

La pubblicistica e le produzioni televisive o cinematografiche ne sono un esempio: pochissimi i testi editi, scarse le citazioni della storiografia, sovente sparpagliate e condensate in poche righe; servizi televisivi occasionali, cortometraggi concisi e lacunosi, film mai girati.

Vi è un solo lavoro esaustivo e approfondito, frutto di un’estesa ricerca documentale e storica, di sicuro valore scientifico: quello del professore Gabriele Ranzato, già docente di Storia contemporanea presso l’Università di Pisa, che pubblica alla fine degli anni ’90 dello scorso secolo “Il linciaggio di Carretta, Roma 1944” (ed. Il Saggiatore, 1997).

In precedenza, Zara Algardi, che fu testimone dei fatti e poi magistrato, aveva scritto “Il processo Caruso” (ed. Darsena, 1944) e “Processi ai fascisti” (ed. Vallecchi, 1973) in cui aveva ripercorso la vicenda collateralmente al tema principale dei due libri, comunque in termini piuttosto esaurienti.

Più recentemente, Walter Veltroni ha avuto il merito di disseppellire una memoria da tempo arrugginita da un passato recondito utilizzando il genere del romanzo, pubblicando “La condanna” (ed. Rizzoli, 2024).

A parte queste eccezioni, null’altro di significativo.

Ma addentriamoci negli accadimenti. In quel fatale lunedì di settembre i protagonisti sono quattro: Pietro Caruso, Donato Carretta, la folla e Giovanni Battista Vescovo.

Pietro Caruso, classe 1899, era stato Questore a Verona in un momento molto delicato, durante il processo ai gerarchi accusati di tradimento verso il duce per aver aderito all’ordine del giorno di Dino Grandi durante l’ultima seduta del Gran Consiglio del 25 luglio 1943. Conclusasi quell’esperienza, era stato nominato Questore di Roma, della Roma Città aperta occupata dai nazisti.

Poco prima dell’arrivo degli Alleati era riuscito a fuggire verso Viterbo dove era stato istituito il centro di raccolta degli appartenenti alla polizia italiana e tedesca in fuga verso Nord, per raggiungere Salò.

Ma a Vetralla la sua automobile era stata urtata da un’autoblinda tedesca ed aveva finito la sua corsa contro un albero.

. L’incidente gli aveva provocato la frattura delle gambe. Consapevole dei rischi che sarebbero derivati da quell’infortunio, aveva cercato di evitare cure e ricovero.

Ma le sue condizioni non glielo avevano consentito. Sicché, la sua fuga si era interrotta presso l’ospedale di Bagnoregio (a Nord di Viterbo) dove, nonostante avesse esibito un falso documento a nome di Pietro Caputo, era stato riconosciuto da alcuni partigiani.

Ricondotto a Roma, era stato incarcerato a Regina Coeli.

All’atto della sua cattura, erano stati rinvenuti in suo possesso molti preziosi e somme ingenti di denaro, anche in valuta straniera, frutto delle razzìe dei suoi scherani, principalmente membri delle Bande Koch e Bernasconi a cui, tra il 3 e il 4 febbraio, aveva tra l’altro ordinato di penetrare nella Basilica di San Paolo, violandone l’extraterritorialità, arrestando oltre 60 tra ufficiali e antifascisti, lì rifugiatisi in quanto oppositori del regime di Salò.

Il 24 luglio 1944 era stato raggiunto da un ordine di cattura notificatogli in carcere emesso dall’Alto Commissario per la punizione dei delitti fascisti Mario Berlinguer .(padre di Enrico) che riassumeva solo alcune e parziali sue responsabilità (a cui seguiranno quelle ben più gravi che gli verranno poco dopo attribuite) con il capo d’imputazione: “prestò attiva collaborazione con i tedeschi, che si concretò nell’abbattere la sovranità italiana su parte del territorio nazionale e l’esercizio della legittima potestà delle istituzioni, in numerosi omicidi, saccheggi e sequestri di persona, perquisizioni ed arresti illegali, abusi di autorità”.

Ora, dopo una serie di rinvii, l’attesa era terminata. Era giunto finalmente il giorno del processo tanto anelato. Perché ai romani, più del sordido Caruso e dell’abiezione che aveva ispirato le azioni dei suoi sgherri, interessava un fatto in particolar modo, uno solo.

Quello che gli aveva lacerato lo spirito e il morale, sofferenti di una ferita già insanabile inferta il 24 marzo alle Fosse Ardeatine.

Perché Caruso era adesso imputato dall’Alto Commissario Berlinguer di aver consegnato “il 24 marzo 1944 al comando militare tedesco 50 detenuti politici e comuni affinché fossero sottoposti ad esecuzione sommaria dal comando stesso quale atto di rappresaglia indiscriminata conseguente all’attentato di via Rasella; attuando reiterate razzie ed arresti arbitrari di liberi cittadini poi consegnati ai tedeschi per il servizio del lavoro; violando la extraterritorialità della basilica di San Paolo al fine di trarre in arresto ufficiali ed altri cittadini che vi si erano rifugiati per esimersi dall’adempimento di obblighi ad essi imposti dai tedeschi e dal governo fascista repubblicano”-

Con l’ex Questore è alla sbarra per gli stessi reati il suo stretto collaboratore Roberto Occhetto.

Il processo cade, dunque, in un clima di forte tensione sociale che si alimenta di un crescendo continuo di sentimenti di animosità e di vendetta.

Il 4 settembre, il Presidente dell’Alta Corte, Lorenzo Maroni, aveva scritto al Questore di Roma, Enrico Morazzini (che da Ispettore Generale di polizia della Real Casa, aveva collaborato con i Carabinieri all’arresto di Mussolini) riferendo che “quotidianamente pervenivano i segni di un’attesa piena di impazienza, di fermento e di minaccia”.

Il monito dell’autorevole magistrato, nondimeno, doveva far di conto con l’entità e il sentimento generale delle forze di polizia presenti in quel momento a Roma che il Capo della Polizia, Luigi Ferrari, gravemente illustrava in un rapporto del 1° settembre indirizzato al Presidente del Consiglio. L’alto funzionario riportava una situazione allarmante e precaria: il Corpo della P.S. era in grave crisi; l’Arma dei Carabinieri non aveva ancora ricompattato i suoi ranghi; il Corpo degli Agenti era “in istato di disgregazione”.

Ad ogni buon conto, il 6 settembre il Questore aveva emanato una circolare in cui segnalava agli uffici dipendenti il clima di febbrile effervescenza che circondava il processo a Pietro Caruso, ragione per cui era da attendersi un’eccezionale affluenza di pubblico.

Alle sei del mattino, deambulando a fatica sulle stampelle, Pietro Caruso sale sul cellulare assieme al coimputato Occhetto, brigadiere della milizia portuaria, suo segretario particolare. La destinazione è il Palazzaccio.

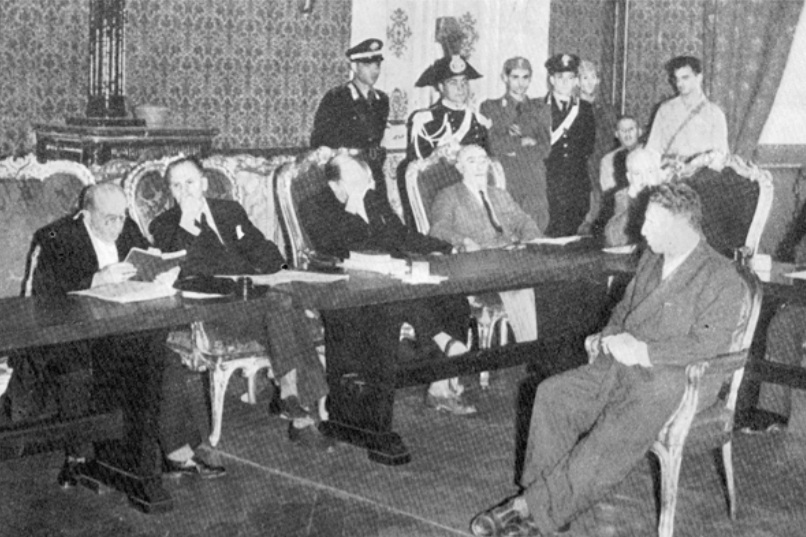

L’UDIENZA

Quantunque l’inizio dell’udienza sia fissato per le 9,00, fin dalle 7,00 il pubblico è affluito.

Alle 7,30 circa, la gente si accalca in gran numero ai cancelli sebbene solo un ristretto numero di persone sia ammesso in aula.

Vengono chiusi, allora, gli accessi e si lascia entrare solo chi è munito di biglietto di invito.

Il luogo scelto per la celebrazione del processo è l’Aula Magna della Cassazione, impreziosita dagli affreschi di Cesare Maccari, adibita normalmente alla cerimonia d’apertura dell’anno giudiziario, assolutamente inadatta a ospitare un tribunale di giustizia

Avendo confuso il processo con una cerimonia, sono stati riservati ad invitati di alto rango molti posti nelle tribune e nell’aula. È stato poi distribuito un numero così scriteriato di inviti (oltre 200 per autorità e stampa; 80 per i parenti delle vittime delle Fosse Ardeatine) da contrarre al massimo lo spazio per i non invitati.

In una relazione del Comandante della Legione territoriale dei Carabinieri di Roma, Tenente Colonnello Carlo Perinetti, inviata al Ministero dell’Interno, si legge: “fin dalle ore 7 un’enorme folla andò adunandosi intorno al Palazzo di Giustizia e nei corridoi del palazzo stesso pretendendo di penetrare nell’aula il cui accesso era riservato a persone munite di appositi biglietti”.

L’ordine pubblico è assicurato da una forza composita di circa 450 uomini che va a puntellare le entrate stabilite per l’accesso.

Piazza Cavour è presidiata da 10 Guardie di Pubblica sicurezza e da 10 Carabinieri a cavallo che a un certo punto vengono ricollocati davanti al cancello che si affaccia sul Lungotevere dove si sta maggiormente concentrando la pressione della folla.

Gli altri lati dell’edificio sono sorvegliati da 90 uomini agli ordini del Commissario capo Alessandro Borgomanero.

Gli accessi al tribunale sono tre: i due principali, quelli del Lungotevere e di Piazza Cavour, riservati al pubblico e agli addetti agli uffici giudiziari; quello laterale di Via Ulpiano, meno presidiato, è destinato a giudici e autorità.

Vi transitano, dunque, i membri della Corte, il presidente Lorenzo Maroni, consigliere di Cassazione e il Pubblico Ministero Berlinguer; poi anche Amedeo Strazzera Perniciani, membro del CLN romano, nuovo direttore di Regina Coeli, che giunge al palazzo di giustizia assieme al dottor Donato Carretta, suo predecessore fino al luglio 1944.

Entrambi sono testi a carico dell’imputato Caruso.

Nel frattempo, la gente sempre più si accalca.

È delusa.

Accetta in silenzio che si lascino passare i parenti delle vittime delle Fosse Ardeatine, tra cui spiccano molte donne vestite a lutto.

Ma osserva con risentimento e con qualche rumorosa protesta la lunga fila di personalità, alti burocrati, magistrati e relativi congiunti, a cui è stato concesso il privilegio dell’invito.

Verso le 8,45, circa 250 persone si pigiano davanti al cancello di Via Ulpiano.

I più, incoraggiati dall’azione di un’avanguardia che è riuscita a scavalcare il cancello, ad un certo punto forzano il blocco.

E in quel pertugio, che man mano si dilata, si incunea la folla che ora ha libero accesso su per le scale percorse in tutta fretta

. Scoppia un enorme tumulto alimentato dalla concomitante moltitudine lasciata improvvidamente fluire dall’ingresso del Lungotevere. Il servizio d’ordine pubblico, interno ed esterno all’edificio, carente e mal disposto, è insufficiente per numero di uomini, distribuiti su tre ingressi anziché sui due inizialmente previsti.

E l’accesso all’aula magna provoca il caos; qui ogni barriera, umana e materiale, è travolta; la folla irrompe come un torrente in piena, travolge tutto, solleva e fracassa le sedie degli invitati, si abbatte sui banchi della stampa, tracima nell’emiciclo. Scrive la Algardi: “la folla ha aperto i cancelli, si è arrovesciata, straripa per le scalinate austere, travolge le sottili dighe della polizia armata di fucili mitragliatori che non spareranno, irrompe a cuneo nell’aula satura”.

Il processo non può celebrarsi. Nulla possono fare i due soli Carabinieri a cui è stata affidata la vigilanza di quell’accesso.

Poco prima, nell’Aula Magna era riuscito a entrare un soldato mutilato.

È la Medaglia d’Oro Armando Guidalieri, perseguitato da Caruso per essersi rifiutato di accettare un pacco dono recapitatogli dal partito repubblicano fascista in occasione della Pasqua del 1944.

Un’altra parte della marea umana penetra dall’entrata posteriore e si dirige verso il piano ammezzato nei cui pressi sono custoditi i due imputati.

Echeggia il nome di Caruso; gli agitatori avanzano minacciosamente al grido di “accoppamolo senza tribbunali e senza sentenze£

Qui, tuttavia, il luogo è ben presidiato perché il vice Questore Mario Lener ha collocato davanti alla porta un buon numero di agenti.

Stesse disposizioni ha impartito il Tenente Gaetano Tanzi, Comandante dei Carabinieri in servizio di ordine pubblico nel palazzo, il quale si è posto fisicamente a protezione dell’ingresso.

Ma la folla non desiste. L’obiettivo è chiaro: impadronirsi degli imputati.

Lo dichiarerà senza indugi il Capitano dei Carabinieri Enrico Basignani, Comandante della Tenenza Tribunali, nel corso della sua testimonianza nel processo che si terrà a carico di quei pochi che verranno individuati come responsabili dell’accaduto.

La porta resta comunque inviolata e gli assalitori recedono. Nella confusione, che ormai dilaga, si ritrova un giovane Luchino Visconti, che diverrà un famoso regista, tra i padri del neorealismo, intento a riprendere gli avvenimenti che saranno oggetto del film Giorni di gloria, narrazione delle vicende romane tra il 1943 e il 1945.

Ad un certo punto, il Colonnello John Pollock, capo della Polizia Alleata, pensa di poter arginare quel crogiuolo esulcerato di turbolenti contestatori e, aiutato da un interprete, annuncia che il processo è rinviato a causa dei tumulti.

Il pubblico reagisce, si innervosisce ancor più, aumenta la tensione; alla fine si rassegna ad uscire lentamente dal palazzo.

Ma, mentre tutto sembra avviato alla distensione, un addetto invita i testimoni, i parenti delle vittime e gli avvocati a rimanere in aula. Questa sollecitazione, colta dalla folla come uno stratagemma per consentire che il processo inizi a porte chiuse, scatena l’ennesimo trambusto.

I toni si riaccendono, la torma si rinvigorisce; si giunge al parossismo.

Tra le urla di donne esasperate, si ode un anatema.

È quello di Antonietta Pitotti, moglie di Alberto Marchesi, militante comunista ucciso alle Fosse Ardeatine: “Sei stato tu a fare ammazzare mio marito” e punta il dito contro Donato Carretta rimasto in quegli istanti fatalmente inghiottito nel magma.

Sarà il Vice Brigadiere Salvatore De Lucia a cogliere perfettamente quegli istanti e a riferirli nel corso della sua testimonianza durante il processo.

Un‘altra donna si avventa su Carretta urlandogli contro impetuosamente “assassino, perché non lo ammazzano?… sei stato tu che hai consegnato mio figlio ai Tedeschi! Vigliacco, mascalzone, assassino, hai fatto uccidere mio figlio!”.

È Maria Ricottini, di Frascati.

Quella mattina è uscita presto di casa assieme al marito perché vuole assistere al processo e veder giustizia fatta per la morte del figlio, Virgilio Tagliaferri, fucilato dai Tedeschi tre mesi prima.

Pretende che le venga riconosciuto la condizione di madre di uno dei martiri trucidati dai nazifascisti e dunque si è iscritta all’Associazione delle famiglie onde percepire il sussidio che il municipio concede loro, in un primo tempo assegnatole, poi sospeso.

Ma Virgilio Tagliaferri non era né un partigiano, né un membro della Resistenza e, soprattutto, non era morto alle Fosse Ardeatine.

Anzi, lavorava per i Tedeschi e ne aveva ucciso uno.

Le indagini sull’omicidio erano state condotte dal Tenente Ezio Taddei (che il 23 agosto 1943 si era recato ad arrestare Ettore Muti nella pineta di Frascati) Comandante interinale della Compagnia Carabinieri di Frascati.

Le intemperie delle due donne, così ravvicinate, in sequenza, attizzano la rabbia della folla.

La turba esagitata si avventa su Carretta, lo agguanta e lo subissa di calci, schiaffi, pugni, sputi e insulti.

L’ex direttore viene soccorso da alcuni agenti.

In particolare, il Vice Brigadiere De Lucia – ripreso nella sua azione da Luchino Visconti – lo aiuta a divincolarsi, con il braccio ripara la sua testa dai colpi che gli piovono addosso; aiutato da altri agenti, il Sottufficiale riesce a sottrarlo al furore collettivo conducendolo dietro al bancone della Corte.

Donato Carretta, teste a carico del Caruso, nel corso delle indagini sull’eccidio delle Fosse Ardeatine, aveva dichiarato che “nel pomeriggio del 24 marzo…vennero al carcere due ufficiali tedeschi, i quali richiesero la consegna dei detenuti che, a loro dire, il questore aveva messo a loro disposizione. Dall’ufficio matricola, al quale chiesi spiegazioni, mi fu riferito che effettivamente la Questura aveva telefonato di tenere pronti…50 detenuti…il questore Caruso ed il vice questore Ferrari mi confermarono per telefono di aver dato quella disposizione dicendomi che i detenuti dovevano essere consegnati ai tedeschi per l’invio al nord…poco più tardi mi pervenne l’ordine scritto ì, a firma di Caruso, che disponeva precisamente la consegna di 50 detenuti, nominativamente indicati nello stesso ordine, al Tenente Tunnat delle SS tedesche”.

E durante l’occupazione nazista di Roma, Carretta aveva aiutato la Resistenza favorendo, tra gli altri, l’evasione da Regina Coeli di Sandro Pertini e di Giuseppe Saragat.

Il figlio maggiore, allievo ufficiale di complemento, pochi giorni dopo l’8 settembre 1943 era stato catturato dai Tedeschi e deportato in Germania. Vi rimase fino all’estate del 1945 essendosi rifiutato di aderire alla Repubblica di Salò.

L’azione del Vice Brigadiere De Lucia rasserena Carretta sostenuto anche dalla presenza di due agenti di scorta e di Strazzera Perniciani.

La situazione adesso appare più tranquilla. Si pensa che, forse, è giunto il momento favorevole per uscire dal palazzo. Ma ricompare la Ricottini e con lei non meno di 5 ragazzotti.

La donna agita per aria alcuni fogli spacciandoli per le ultime lettere del figlio e strepita: «è lui che ha fatto ammazzare mio figlio; voleva duecentomila lire per salvarmelo!». Il crocchio di giovanotti si eccita. Uno di loro afferra Carretta. Gli agenti indugiano; Strazzera invece agisce e riesce a condurre Carretta nell’ufficio del cancelliere.

Poi infilano un lungo corridoio fino all’ufficio del segretario particolare del Primo Presidente; lì, Carretta si rannicchia dietro una scrivania.

I suoi inseguitori, tuttavia, lo scovano, lo riafferrano e lo trascinano in cima al grande scalone del palazzo.

Adesso è solo; viene malmenato con calci e pugni, con pezzi di legno, gambe di sedie divelte; rotola giù per i gradoni spinto a pedate, ogni tanto è alzato e sbattuto contro il muro; sul suo volto si abbatte un diluvio di pugni e schiaffi; ruzzolando, è spinto all’esterno del palazzo.

Qualche agente, un militare, un paio di vigili urbani cercano di arginare il moto, ma vanamente. Carretta è ormai quasi privo di sensi. Ed è in questo frangente che compare il quarto protagonista della vicenda, colui che in diverse, concitate e reiterate occasioni tenterà di trarre in salvo l’ex direttore di Regina Coeli.

È il Tenente dei Carabinieri Giovanni Battista Vescovo. Nativo di Roma, classe 1919, nell’ottobre del 1934,

Vescovo era entrato al Collegio militare della Nunziatella di Napoli; dal 1938 al 1940 aveva frequentato l’Accademia militare di Modena, allievo del corso dei Carabinieri reali.

Indi, con il grado di Sottotenente aveva frequentato il Corso di Applicazione presso la Scuola Centrale dei CC. RR. di Firenze.

Nel marzo del 1941 era stato trasferito al comando delle Tenenza di Trieste e poi, nel luglio dello stesso anno, era stato destinato al comando della 70^ Sezione motorizzata CC. RR. mobilitata presso la Divisione Ariete con cui era sbarcato a Tripoli il 20 agosto 1941.

E poi, ancora, nel marzo 1942 era stato destinato alla 161^ Sezione motorizzata CC. RR. addetta all’Intendenza della Libia orientale.

In Africa fa in tempo a meritarsi due decorazioni: la Croce di guerra al valor militare e la medaglia di bronzo al valor militare, quest’ultima concessagli per «l’arditezza» dimostrata in molti combattimenti in Africa settentrionale fino al 25 novembre 1941.

Promosso al grado di Tenente, era rientrato in Patria e l’8 novembre 1942 aveva assunto il comando della Tenenza di Roma Aurelia.

L’8 settembre 1943, davanti al disfacimento delle Istituzioni e allo scioglimento dell’Arma (nel Centro – Nord), confluita per legge nella Guardia nazionale repubblicana, aveva rifiutato ogni compromesso rimanendo coraggiosamente a Roma per entrare in clandestinità. Entrò nel Fronte militare di resistenza dei carabinieri, successivamente denominato “banda Caruso” in quanto capeggiato dal Generale dell’Arma Filippo Caruso.

Vescovo, però, fu uno dei primi resistenti perché fece ingresso nell’organizzazione quando essa era ancora nella sua fase embrionale, quando – cioè – si stava formando per iniziativa del Capitano Raffaele Aversa e del Tenente Colonnello Giovanni Frignani, entrambi artefici dell’arresto di Mussolini ed entrambi poi trucidati alle Fosse Ardeatine.

Vescovo era, dunque, il responsabile di uno dei tanti nuclei su cui si articolava il Fronte.

Liberata Roma dagli americani, riprese servizio nell’Arma – nel frattempo ricostituitasi – e il 1° luglio 1944 venne assegnato alla Tenenza di Roma Viminale.

Il 9 ottobre 1944 assunse il comando della Tenenza di Roma San Pietro, nel cui territorio di competenza è situato il Palazzo di Giustizia.

Quando inizia il processo a Caruso ha 25 anni e sono trascorsi appena 9 giorni dalla sua nomina a Comandante della Tenenza. Naturalmente, quel 18 settembre, il Tenente Vescovo è in servizio al Palazzaccio e presto viene coinvolto nei disordini. Riesce a raggiungere il punto in cui Carretta, semi spogliato dei vestiti, giace tramortito sull’acciottolato all’esterno del palazzo, sul Lungotevere.

Ora il pestaggio subisce una pausa e con il Tenente Vescovo sono sopraggiunti alcuni carabinieri. Profittando dell’indugio degli assalitori, l’Ufficiale s’impossessa del corpo quasi esanime. Aiutato dai carabinieri e da alcuni agenti, fende la folla come se stesse trasportando un fagotto, e raggiunge un taxi abbandonato.

Carretta viene coricato sui sedili posteriori mentre un agente tenta vanamente di far partire l’auto. I conati del motore sollecitano il fervore degli aggressori che si erano sopiti per qualche istante, sicché un nugolo di giovinastri contrattacca. L’auto è accerchiata; taluni montano sul cofano, altri provano a sfilare il corpo dall’abitacolo.

Il Tenente Vescovo è lì, in mezzo, strattonato e malconcio. A un certo punto domanda ad un ragazzaccio perché si affanni, così scalmanato, a picchiare e malmenare un povero inerme. Riceve una risposta inquietante: «e che ne so io? Menano gli altri e meno pure io».

Un altro giovane, armato di un coltello, si avvicina alla vettura per tagliarne gli pneumatici, ma Vescovo lo persuade a deflettere dal gesto.

La situazione, che sembra degenerare, entra invece nuovamente in stallo. È chiaro che la macchina, circondata, non può partire. Vescovo si è spostato davanti al taxi per cercare di convincere gli esagitati ad allontanarsi. Così facendo, però, ha perso il contatto con la portiera posteriore del mezzo che stava presidiando.

Uno degli assalitori riesce ad aprirla ed a cavare Carretta dalla vettura. Vescovo se ne accorge e ritorna sui suoi passi.

Blocca l’azione ma Carretta si ritrova metà fuori e metà dentro l’auto. La testa e le spalle penzolano dalla vettura e alcuni prendono a calci il capo insanguinato. Vescovo è sempre più in difficoltà ed è pressoché solo; gli agenti e i carabinieri che erano con lui si sono dispersi, trascinati dalla folla, risucchiati come in un gorgo in altri punti della piazza.

Riesce a scorgere un vigile urbano a portata di voce e gli ordina di andare a richiedere l’intervento dei dieci carabinieri a cavallo che, agli ordini del Tenente Luciano Stermini, si trovano a presidiare la rampa destra del palazzo. Il drappello giunge a fatica sul posto e si pone a difesa del taxi. La manovra dei facinorosi consente di ricollocare sui sedili posteriori il Carretta.

Tuttavia, invece di intimorirsi per la presenza dei cavalli, i più baldanzosi ripartono all’assalto. Si infilano sotto le pance dei quadrupedi disarcionando qualche carabiniere.

Tale è la vigoria dell’azione che il Tenente Stermini si convince a sguainare la sciabola e sta per ordinare ai suoi uomini di caricare la folla per disperderla. Ma poi ci ripensa. Nel mentre, il Tenente Vescovo tenta disperatamente di difendere Carretta dalla calca. Pone a protezione dell’auto alcuni carabinieri che, nel frattempo, visto l’arrivo dei cavalli, si sono riportati al taxi.

L’Ufficiale, invece, raggiunge un’automobile della Questura ferma sul Lungotevere. Con molta forza di persuasione convince l’autista a muovere l’auto. Sale sul predellino con l’idea di trasbordare Carretta da una vettura all’altra. E però, mentre si avvicina al taxi, l’autista si dilegua con la macchina spaventato dalla collera degli agitatori.

Vescovo non recede. Scorge una camionetta dell’esercito inglese con a bordo un soldato. Gli chiede aiuto e, mentre il britannico si sta portando sul posto, Vescovo lo anticipa; ma si ritrova con gli assalitori che hanno avuto ragione degli agenti e stanno nuovamente brutalizzando il corpo di Carretta.

L’Ufficiale ancora non si dà per vinto.

Riunisce in un ennesimo tentativo quei pochi agenti e carabinieri ancora lì nei pressi, riesce ad appropriarsi di Carretta, ormai in stato comatoso e, sollevatolo con le braccia, tutti si dirigono verso la jeep inglese.

Sembra fatta. Tuttavia, mentre il corpo sta per essere deposto sul mezzo, l’autista scappa spaventato dalla folla.

Vescovo è caparbio oltre ogni immaginazione. È esausto, ma ha ancora forze sufficienti per un ultimo, disperato tentativo.

Fa deporre Carretta a terra e lo fa presidiare da alcuni agenti. Poi corre in direzione dell’ingresso del palazzo di giustizia a ricercare l’ennesima autovettura.

Nell’allontanarsi, sente la folla urlare “al fiume, ammazziamolo”.

Sempre gli stessi giovinastri si impossessano del corpo. Vescovo si rende conto che, a questo punto, nulla può fare. È troppo distante e non riesce più a insinuarsi tra la folla divenuta troppo fitta e sempre più ostile. Da questo momento non ci sarà più alcun carabiniere o agente a frapporsi tra la folla e Carretta il quale non viene in realtà trasportato al Tevere.

Ci sono delle rotaie che segnano il tracciato del tram che sta per sopraggiungere da via Ulpiano. Chi ha tra le mani il corpo pensa di distenderlo sui binari. Il tram viene bloccato; al tramviere, Angelo Salvatori, è ordinato di continuare la marcia per stritolare Carretta.

Salvatori rifiuta decisamente e, per impedire che al suo posto qualcun altro proceda al folle gesto, smonta le manette del freno e dell’invertitore e si mette in tasca la manovella. In tal modo è impossibile riavviare il tram. Ed allora, al grido di «morte al fascista», i facinorosi indirizzano verso di lui la loro furia e iniziano a percuoterlo. Si salva solo perché riesce ad esibire la tessera d’iscrizione al Partito Comunista.

Torna in auge l’idea del fiume. La folla, con il corpo sollevato, arriva a metà del Ponte Umberto I e lo catapulta nel Tevere.

L’acqua del fiume ridesta Carretta che, nonostante la quantità e la violenza dei colpi subiti e le ferite riportate, aiutato dalla corrente, riesce lentamente a dirigersi a nuoto verso la sponda destra.

Ma due giovani bagnanti, a cavalcioni su alcuni pali conficcati nel fondo melmoso, infieriscono su di lui.

Ne prendono a calci la testa nel tentativo di affogarlo. E allora, si allontana puntando alla parte opposta, verso uno stabilimento. Giunto nei pressi, un barcaiolo, peraltro immortalato da una foto divenuta iconica, sembra protendergli un remo, non è chiaro se con l’intento di aiutarlo o di stramazzargli sulla testa il legno.

Sta di fatto che Carretta si riporta al centro del fiume.

Due barche con a bordo dei giovani lo raggiungono. Quando pensa che questa via Crucis sia terminata, pensando che siano giunti finalmente a soccorrerlo, i ragazzi lo abbattono con i remi, gli colpiscono la mano, la testa, cercano di affondarlo nelle acque placide del fiume. Sono probabilmente gli ultimi istanti di vita di Carretta.

Le lesioni adesso sono esiziali e fan sì che il corpo inerme galleggi alla mercé della dolce corrente fino all’altezza di ponte Vittorio. Qui viene issato sulla banchina e, afferrato per le caviglie, viene trascinato su per la scalinata. Ad ogni gradino, la testa sbatte. Giunto sul Lungotevere, la folla prende per via della Lungara per raggiungere il carcere di Regina Coeli. Gli abiti logori si lacerano completamente al contatto con il selciato.

Il corteo si ingrossa e, con immutato furore, segue in processione il corpo. Nel frattempo, dal portone del carcere sta uscendo un furgone che qualcuno, ancora accecato da iracondo delirio, identifica come il cellulare che sta trasportando il questore Caruso.

Una frotta di uomini si dirige verso il mezzo e lo assalta.

Gli pneumatici vengono tagliati. Ricompare nella circostanza il Tenente Vescovo il quale dai bastioni del Lungotevere aveva seguito il percorso della folla prevedendo che si sarebbe diretta verso Regina Coeli. Per cui, in quella direzione si era anch’egli celermente portato riuscendo a far sbarrare il portone del carcere.

All’ennesimo assalto, si getta con alcune guardie a difesa del cellulare.

Nella ressa e nel parapiglia è colpito violentemente al torace.

Poi, convintisi che sul furgone non c’è Caruso, bensì alcuni detenuti, gli assalitori abbandonano la preda.

Contemporaneamente, un epilogo agghiacciante si sta profilando.

Alle caviglie del Carretta è attorcigliata una corda; il corpo viene legato all’inferriata della finestra adiacente al portone d’ingresso del carcere, a testa in giù, così concludendosi l’empia impresa. Il cadavere straziato e seviziato di Donato Carretta penzola per oltre un’ora, gocciolante di acqua frammista a sangue, esposto agli sputi e agli insulti a suggello di questa terrificante ordalia terrena.

Il giorno dopo sui giornali la narrazione del linciaggio suscita la condanna unanime delle Istituzioni e disorienta l’opinione pubblica. Anche tra gli Alleati la vicenda genera impressione; persino Churchill resta sconcertato «dall’orribile oltraggioso linciaggio». È da subito chiaro che, al di là della brutalità di una folla belluina, il servizio di ordine pubblico non ha funzionato.

Di conseguenza, pochi giorni dopo, il Presidente del Consiglio Ivanoe Bonomi nomina una Commissione d’inchiesta.

È presieduta dal Primo Presidente della Corte d’Appello, Emanuele Piga, ed è composta dal vice Capo della Polizia Carlo Rosati e dal Generale dei Carabinieri Crispino Agostinucci.

Tra le diverse cause che contribuirono a provocare l’inerzia del contingente schierato in ordine pubblico non si ritenne di escludere la circostanza secondo cui chi operò, ad eccezione del tenace e indomabile Tenente Vescovo, oltre a ritrovarsi proditoriamente in un contesto di delirio generale, non intervenne con la necessaria energia poiché condizionato dall’idea di essere considerato dalla gente presente espressione del passato regime fascista.

E così, infatti, il Vice Brigadiere De Lucia testimoniò: “la folla si mostrava particolarmente ostile contro i carabinieri e agenti, incolpati di essere stati fascisti e collaborazionisti”

Se i lavori della Commissione d’inchiesta cominciarono immediatamente, le indagini sul linciaggio e sull’omicidio di Donato Carretta ebbero inizio diversi mesi dopo.

Né vi fu la dovuta sinergia tra la Commissione e l’Autorità giudiziaria se è vero che, ad esempio, unicamente a metà del febbraio 1945 quest’ultima ebbe la disponibilità del prezioso filmato girato da Luchino Visconti.

La Commissione di inchiesta, invece, lo aveva già visionato qualche settimana dopo il linciaggio. Ad ogni buon conto, sia per quanto riguarda gli accertamenti della Commissione sia per lo sviluppo delle indagini, il contributo fondamentale venne fornito pressoché esclusivamente dal Tenente Vescovo il quale, come afferma Gabriele Ranzato nel suo saggio “sarà il nodo essenziale di tutto l’ordito accusatorio”.

In effetti andò così, con un inizio un po’ fortunoso.

La mattina del 19 gennaio 1945, sul tram affollato appena giunto in Piazza Risorgimento, un maldestro borseggiatore viene colto sul fatto da un signore accortosi della sottrazione del suo portafogli.

A bordo del tram viaggia anche un Carabiniere in borghese fuori servizio che fa bloccare le porte ed interviene a immobilizzare il manigoldo.

Indi, lo conduce presso la Tenenza Carabinieri di San Pietro, non molto distante. Collocato in un piccolo locale, si scopre che l’uomo è gravato da numerosi precedenti penali. Egli, però, si dichiara innocente e si produce in geremiadi insopportabili.

Nessuno però gli presta attenzione. Di lì a un istante, ecco che si imbatte nel Tenente Vescovo, Comandante della Tenenza.

L’Ufficiale ha un sussulto. Lo riconosce immediatamente, soprattutto dai baffetti e da quel cappello che indossava quel giorno.

L’uomo non capisce, interrompe il suo tedioso uggiolìo. Vescovo, invece, ricorda bene chi gli sferrò due pugni allo stomaco, chi condusse l’assalto al furgone uscito da Regina Coeli e chi con altri issò il corpo di Carretta all’inferriata del carcere.

È Mario Sagna, ladruncolo dedito all’alcol, noto borseggiatore; è pregiudicato per minaccia a mano armata, oltraggio e resistenza alla forza pubblica, già sottoposto ad ammonizione e confinato alle Isole Tremiti per 4 anni.

Il Tenente Vescovo lo interroga immediatamente. L’Ufficiale ricorda che il giorno del linciaggio il Sagna indossava un cappello marrone. Ora ne ha uno nero. Dispone una perquisizione a casa sua, nel quartiere Prati. Quel cappello marrone, tra altri, viene rinvenuto.

Sicché le indagini, viepiù in seguito approfondite, consentono al Tenente Vescovo di deporre il 10 febbraio 1945 avanti al magistrato inquirente che Mario Sagna «è certo che [sia] fra quelli che usavano le più gravi violenza contro la vittima». Le investigazioni, dunque, prendono quota.

Il film di Visconti, finalmente in mano alla magistratura, consente di estrarre 14 fotografie che tuttavia non sono molto utili poiché gli autori delle azioni più cruente contro Carretta non sono chiaramente identificabili. Ci si basa, allora, sulle testimonianze degli Ufficiali e degli agenti in servizio di ordine pubblico.

L’esame del filmato, invece, consente di coinvolgere nell’inchiesta Maria Ricottini, la frascatana, indagata per i fatti dal Tenente Ezio Taddei, Comandante della Compagnia Carabinieri di Frascati.

Alcuni testimoni la indicano come una delle protagoniste delle percosse e, in tal senso, ancora il Vice Brigadiere De Lucia testimoniò di aver nitidamente udito che la donna, dopo aver strappato una ciocca di capelli dalla testa del Carretta, aveva urlato “perché non l’ammazzano?”.

Il Tenente Vescovo ha un ruolo di primo piano anche nelle indagini su un altro degli imputati, Carlo Arconti, bagnino presso lo stabilimento sul Tevere nei pressi di ponte Cavour. È il barcaiolo che, secondo l’accusa, colpì Carretta con un remo mentre stava fluttuando da una sponda all’altra cercando di trovare riparo e scampo dai suoi aguzzini.

Il Tenente Vescovo, seppur in un quadro indiziario ancora non molto solido, lo arresta l’8 aprile 1945. Interrogato, nega ogni addebito, ma le contraddizioni in cui incorrerà in seguito e l’inverosimiglianza del suo racconto ribadita in un secondo interrogatorio, gli costeranno il rinvio a giudizio.

Che Arconti sia stato effettivamente l’autore di un tentativo di salvataggio o il torvo esecutore di una fatale bastonata alla testa del Carretta, non fu mai stabilito con certezza.

Un dubbio che, probabilmente, gli valse l’assoluzione ma che si ravvivò qualche decennio dopo a seguito dell’intervista rilasciata da Giuseppe De Santis a Tullio Kezich, pubblicata il 18 novembre 1996 sul Corriere della Sera in occasione della proiezione della copia restaurata del film Giorni di gloria di Luchino Visconti” al Festival Cinema Giovani di Torino.

De Santis affermò: “Le scene le girammo io, Luchino Visconti e Marcello Pagliero […] Luchino sguinzagliò un operatore che filmò tutte le fasi del linciaggio. Per conto mio, sono quasi certo di aver visto in “Giorni di gloria” [al tempo della sua uscita nel novembre 1945] un’inquadratura tremenda, indimenticabile: un totale di Carretta già brancolante nelle acque del Tevere, con la folla inferocita che si sporge dai parapetti e qualcuno che gli assesta una botta in testa con un remo, sporgendosi da un barcone. C’era questa scena nel film? O me la sono inventata?”.

Chiede Kezich: “e come mai il totale di Carretta nel fiume non c’è più?».

De Santis: “Non saprei dirtelo, qualcuno in seguito l’avrà tagliato”.

Il mistero, se mai tale sia stato, non è stato risolto.

Oltre a Sagna, Ricottini e Arconti, vengono raccolti indizi di colpevolezza anche a carico di altri due protagonisti del linciaggio: Romeo Recchi e Ezio Tomei.

Il primo fu l’ultimo degli imputati ad essere identificato grazie alle fotografie ricavate dal filmato di Visconti.

È ancora una volta decisiva la testimonianza del Tenente Vescovo che lo riconosce come uno degli autori del pestaggio.

Con riguardo al secondo, è il Tenente Basignani a testimoniare in udienza che il Tomei era tra i più esagitati. A sua discolpa dichiarò di aver avuto due fratelli ammazzati alle fosse ardeatine; tuttavia, nel corso dell’interrogatorio condotto dal Presidente della Corte si scoprì che non ebbe due fratelli uccisi, né un cugino, come poi cercò di rettificare. Alla fine fu costretto ad ammettere che si trattava di un amico.

Il processo a carico degli imputati per la morte di Donato Carretta ebbe inizio il 29 aprile 1945.

I Giudici decisero di non far proiettare in aula il filmato di Visconti ritenuto non decisivo per l’identificazione degli imputati come autori del linciaggio quanto, invece, di aggressioni e violenze isolate sul Carretta

E di ciò essi risposero. Restò impunito un folto numero di agitatori mai identificati sebbene ripresi dal film.

Non potendo affidarsi alle immagini, l’accusa si basò quasi esclusivamente sulle dichiarazioni dei testi e, in particolar modo, su quelle determinanti del Tenente Vescovo il quale fu l’unico testimone a carico del Sagna, del Recchi e del Tomei e fu colui che condusse le indagini su Arconti.

Dopo 14 udienze, la sentenza giunse il 13 giugno 1947 quando il Tenente Vescovo aveva già lasciato Roma, si era sposato con Ines ed era stato trasferito al comando della Tenenza di Ventimiglia

Nonostante le pene severe richieste dal Pubblico Ministero (16 anni per Sagna e Ricottini; 22 anni per Tomei, Recchi e Arconti) vennero condannati solamente Tomei, a 10 anni, Sagna e Ricottini (a cui venne riconosciuta la semi infermità mentale) a 7 anni; Recchi e Arconti vennero assolti per insufficienza di prove.

Gli unici tre condannati non rimasero a lungo in carcere.

Due anni dopo, nel giugno del 1949, la Corte di Cassazione, pur rigettando i ricorsi dei condannati, dichiarò estensibili anche a costoro le norme sul condono previste dalle leggi del 1946 e del 1948. Tutti tornarono in libertà.

Il processo all’ex Questore di Roma, Pietro Caruso, si concluse, invece, dopo soli tre giorni dal linciaggio di Donato Carretta.

L’Alta Corte di Giustizia pronunciò la sua sentenza il 21 settembre 1944 condannandolo alla pena di morte. Alla pena di 30 anni di reclusione venne condannato il suo segretario Roberto Occhetto.

Alle 13,30 del 22 settembre 1944, Pietro Caruso esce per l’ultima volta da Regina Coeli, quel carcere di cui Donato Carretta fu direttore. Un drappello di carabinieri, al comando di un Ufficiale, lo traduce a Forte Bravetta.

Giunti sul posto, viene aiutato a scendere dal cellulare.

Ha difficoltà a camminare perché reca ancora le conseguenze dell’incidente stradale avvenuto durante la sua fuga verso Salò.

Un carabiniere prende in consegna le sue grucce.

Viene invitato a sedersi, spalle al plotone d’esecuzione composto di 16 metropolitani agli ordini di un Maresciallo.

Rifiuta la benda; si pone a cavalcioni della sedia stringendo in mano il rosario che gli ha fatto pervenire Papa Pio XII a cui, tramite il Cappellano del carcere, aveva chiesto perdono per l’incursione all’interno della Basilica di San Paolo la notte tra il 3 e il 4 febbraio 1944.

Al plotone d’esecuzione urla “mirate bene!”. Alle 14.08 muore fucilato.

©RIPRODUZIONE RISERVATA